'시'에 해당되는 글 33건

- 2007.08.11 :: 오우가/ 윤선도

- 2007.08.11 :: 오우가

- 2006.05.07 :: 푸른 하늘 바라보는 행복이 있다/ 신석정 2

- 2006.04.29 :: 진정 사랑할 수 있도록 2

- 2006.04.25 :: 부처님 오신날/ 고원 5

- 2006.04.11 :: 구주소나무행렬송충이 11

- 2006.03.15 :: 봄비(春雨) 7

- 2006.03.08 :: 풍미風味

- 2006.03.03 :: 아름다운 관계 2

- 2006.02.26 :: 그 시절 다 갔어도/이승희 3

- 2006.02.26 :: 안경/ 유홍준

- 2006.02.05 :: 안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방 5

- 2006.01.26 :: 겨울이 오면 봄이 멀었겠느냐 3

- 2005.12.18 :: 무자비한 미녀 11

- 2005.12.18 :: 딸에게 10

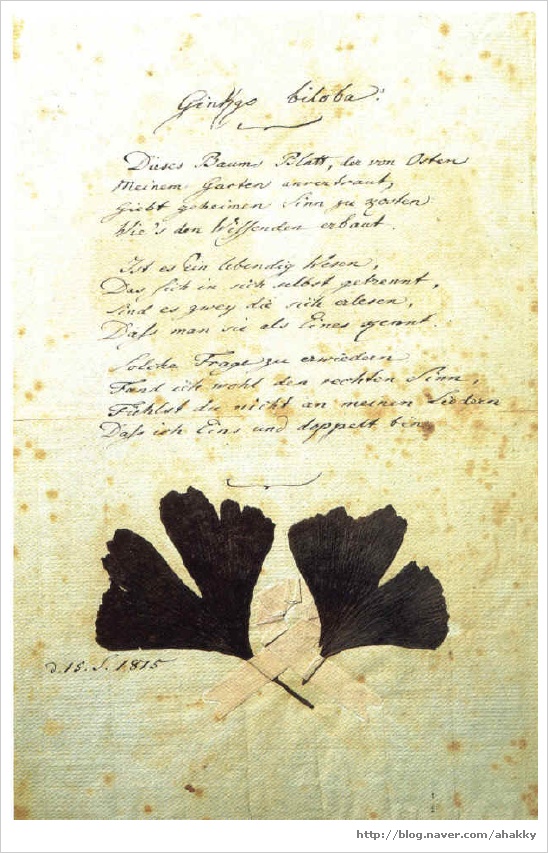

- 2005.10.03 :: 끈에게, 괴테의 은행나무 10

- 2005.07.29 :: 그대의 담쟁이는? 9

- 2005.06.28 :: 독산해경(讀山海經) 11

- 2005.06.10 :: 이슬 곁에서 10

- 2005.04.05 :: 장난감 / 타고르

- 2005.03.27 :: 나쁜 남자

- 2005.03.20 :: 방석

- 2005.02.13 :: 모진 소리

- 2005.02.04 :: 잠깐 멈추다

- 2005.02.02 :: 벌써 잊었단 말인가/ 이향아

- 2004.12.25 :: 비잔티움의 항해(航海)

- 2004.12.12 :: Fun facts for librarian

- 2004.09.12 :: 이야기마을 - 저학년시

- 2004.08.11 :: 독산해경(讀山海經) / 도연명

- 2004.06.10 :: 여기는 안드로메다

1.

내 버디 몇이나 하니 수석(水石)과 송죽(松竹)이라.

동산에 달 오르니 긔 더욱 반갑고야

두어라 이 다섯 밖에 또 더하여 머엇 하리.

2. 水

구름 빗치 조타 하나 검기를 자로 한다.

바람 소리 맑다 하나 그칠 적이 하노매라.

조코도 그츨 뉘 업기는 믈 뿐인가 하노라.

3. 石

고즌 므스 일로 퓌며셔 쉬이 디고

플은 어이 하야 프르는 듯 누르나니

아마도 변티 아닐손 바회 뿐인가 하노라.

4. 松

뎌우면 곳 퓌고 치우면 닙 디거늘

솔아 너는 얻디 눈 서리를 모르는다.

구천(九泉)의 불희 고든 줄을 글로하야 아노라.

5. 竹

나모도 아닌 거시 플도 아닌 거시,

곳기는 뉘 시기며 속은 어이 뷔연는다.

뎌러코 사시예 프르니 그를 됴햐 하노라.

6. 月

쟈근 거시 노피 떠셔 만물을 다 비취니

밤듕의 광월(光月)이 너만 하니 또 잇느냐.

보고도 말 아니하니 내 벋인가 하노라.

'etext' 카테고리의 다른 글

| 오우가 (0) | 2007.08.11 |

|---|---|

| 헤겔 행성궤도론 (0) | 2007.07.26 |

| 천사보다 조금 못하게. (0) | 2007.07.26 |

| 동승/ 함세덕 (0) | 2007.07.19 |

| 2007년 뷔히너 문학상 (0) | 2007.06.10 |

오우가 - 텔레비전·1 / 함민복

텔레비전을 아버지라 부르고 싶다

(한때 테레비가 부의 상징이기도 했었다)

텔레비전이 가족을 침묵시키고 둘러앉게 한다

가족 중 테레비와 가장 많은 시간을 보낸다

테레비는 아버지처럼 맘도 넓다

말씀 좀 크게 하시죠

리모컨으로 삿대질을 하면-오냐->>→>>>.

또 말씀의 자장가를 베고 잠들 때도 있지만

자상하여라 오늘은 우산을 가지고 나가거라

남북통일 문제는 어떻게 되어가고 있죠

통일절망대와 난폭운전 365일 보면 안다

가장, 우리 생활의 통솔자 테레비는

일 안하고 앉아서 돈 벌려고 하는 시대에

두 발로 뛰어 돈 번 황영조 선수의 감동과

때론 익은 범죄자가 고개 숙이는 모습을 보여주고

자유만 가지고 못 살겠다 빵이 아니면 죽음을 달라는 모스크바 시민들과

국회, 어른들 싸움이 애들 싸움되는 것도 보여주고

대통령 선거의 당락을 결정하기도 하니

칭송받아 마땅한 테레비의 빛나는 위력으로

저를 이렇게까지 길러주신 테레비님께 감사하며

어머니 테레비를 갖다가 버릴까요

독서가 잘 안되서 그러는데요

나는 요따위로 싸가지 없이 불효막심하게

말할 수도 없다 테레비가 정말 나의 아버지인가

그렇다면 나는 꼭 테레비를 모시고 있어야 한다

이 테레비 없는 후레자식

네 테레비가 널 그렇게 가르치디

요딴 소리를 듣지 않기 위해서라도

지성의 시대는 끝났다 잡성의 시대에

나는 테레비가 없다면, 끔직한 상상이지만

나는 무엇을 스승으로 삼고 즐거워하고 슬퍼하고

간지러움, 강제의 웃음이라도 웃을 수 있겠는가

강시처럼 뛰어가는 캥거루를 어떻게 볼 것이며

사이다처럼 시원한 장백폭포를 어떻게 느낄 것인가

내 대신 춤추고 내 대신 노래하고 내 대신

절망하는 슬프기까지 한 브라운 관이 없다면

공동화제의 빈곤으로 다른 사람들을

어찌 만날 것이며

이 산골에서 어떻게 계절에 맞춰 외출복을 입고

시내에 나갈 수 있을까

뉴스 끝에 보여주는 고궁을 거니는 연인들의 옷을 보고

아아 무엇보다도

지상 최대의 투기꾼들, 한평생으로 영생을 얻으려는

도박다운 도박을 즐길 줄 아는 사람들

교회로 몰려가는 일요일 나는 무슨 재미로

휴식의 하루를 보낼 수 있단 말인가

아, 고마워라 고마운 테레비

엑셀런트, 미라클, 임팩트, 내쇼날,

이제 나는 어버이날 테레비에게 카네이션을 달아드리련다

아흔아홉 마리의 사면발이보다 길 잃은

한 마리 사면발이를 구해줄 테레비여

창녀촌의 의자가 길을 향해 가지런히 있듯

내 의식을 심플하게 정리해줄

아버지처럼 소중한 나의 친구 테레비여

- 시집『자본주의의 약속』에서

'etext' 카테고리의 다른 글

| 오우가/ 윤선도 (0) | 2007.08.11 |

|---|---|

| 헤겔 행성궤도론 (0) | 2007.07.26 |

| 천사보다 조금 못하게. (0) | 2007.07.26 |

| 동승/ 함세덕 (0) | 2007.07.19 |

| 2007년 뷔히너 문학상 (0) | 2007.06.10 |

흰 물새 동당동당 물에 뜨듯 놀고 싶은 날이네

흰 염소 그림자 물 속에 어지러워

오늘도 춤이 잦았다... 하늘에 해오리...

나는 푸른 하늘 바라보는 행복이 있다.

'etext' 카테고리의 다른 글

| 동승/ 함세덕 (0) | 2007.07.19 |

|---|---|

| 2007년 뷔히너 문학상 (0) | 2007.06.10 |

| 진정 사랑할 수 있도록 (2) | 2006.04.29 |

| 부처님 오신날/ 고원 (5) | 2006.04.25 |

| 봄비(春雨) (7) | 2006.03.15 |

진정 사랑할 수 있도록

꿈꾸고 있을 때나, 걸을 때나

친구를 만날 때나, 만났다 헤어질 때나

진정 자신을 사랑할 수 있도록

그래서 그대를 사랑하고

그대의 삶을 사랑할 수 있도록

영혼의 환한 벽 속에 육체가 안식하고

오래되어 퇴색한 소박함이

그대의 순수한 삶의 여울목이 되도록

그런 절박한 욕구가 솟구치는

정갈한 아침과 저녁에는

하늘을 사랑할 수 있도록

울음을 터뜨리며

그대와 나의 하늘을 사랑할 수 있도록

가슴 깊이 외치는

온 세상의 젊은 삶을

우리의 작으나 푸르른 삶을

우리의 아프나 순결한 삶을

아, 이 삶이 끝난 뒤에도

진정 사랑할 수 있도록

-- 안찬수, 진정 사랑할 수 있도록

* 옛날 수첩을 뒤지다가..

계간 문학동네 1996년 겨울/제3권 제3호/통권8호/특집 2 시와 시쓰기에 대한 최근 내 생각

단상들

- 속도와 광기에 대하여 / 안찬수

告白

솔직히 고백하자면, 나는 아직 시가 무엇인지 모른다. 시라고 생각했던 것이 오히려 내가 쓰고 싶은 시를 옭아매고 있다고 나 는 느끼고 있다. 시가 무엇이라고 하는, 그 모든 규정을 뛰어넘고 싶다는 것이 시를 쓰는(쓰고자 하는) 사람이 희구하는 바가 아 닌가? 그런데 이 희구 속에는 뭐라 단정할 수 없는 전복 의지가 숨어 있다는 것을 나는 잘 알고 있다. 뛰어넘는다는 것이 단순히 장애물 경주는 아닌 것이다. 오히려 뒤집는 것이다. 뒤집기는 사물의 안이 겉이 되고 겉이 안이 되거나 혹은 위가 밑이 되고 밑 이 위가 되는 것이다. 의식의 뒤집기, 언어의 뒤집기, 현실의 뒤집기, 이것은 이제까지의 시에 대한 부정의식(否定意識)일 것이 다. 이러한 부정의식이야말로 새로운 시가 씌어질 수 있는 바탕이 된다고 나는 생각하고 있다

無識

그러나 이러한 부정의식조차도 시에 있어서는 하나의 굴레일는지도 모른다. 첫시집을 묶어낸 이후 어느 자리에선가 K시인이 이 런 말을 나에게 해주었다. “네 시를 보면서 이런 말을 해주고 싶었어. 이건 비평도 아니고 뭐도 아니지만…… 이건 요즘 내가 공부하면서 느낀 것인데, 한번 들어봐. 시란, 아는 것을 모두 벗어던진 뒤의 것이 아니겠느냐 하는 것이야. 앎(의식성)을 견지하 려고만 들면 사물이 제대로 보이지 않는다는 것이지. 앎을 벗어던질 때에야 비로소 순진무구한 마음 " 그걸 흔히 거울이라는 비 유를 쓰지 " 에 사물을 담아낼 수 있는 거 아냐? 이른바 본심(本心)에서 출발하는 것, 아니 본심에 가 닿는 것, 그런 걸 거야. 시는, 논리도 아니고 철학도 아니잖아. 홍인(弘忍)은 왜 신수(神秀)와 같은 권력가, 행정가, 조직가가 아니라 혜능(惠能)과 같은 일자무식꾼에게 법(法)을 전한 것일까? 그리고 그건 얼마나 위험천만한 일이었기에 혜능에게 도망가라고 했던 것일까? 법이란 눈에 보이지도 않고 손에 잡히지도 않고 말로 설명되지도 않는 것인데, 법을 전한다는 건 무엇일까? 요즘 나는 말『言』의 절간 『寺』에서 공부한다는 게 그 본심을 다시금 떠올리자는 게 아닐까 하는 생각을 하고 있어. 그리고 네 시집을 읽으면서 이 이야 길 해주고 싶은 생각이 들더란 말이지.” " K시인은 혜능을, 육조단경(六祖壇經)을, 선(禪)을 나에게 말하고 있었다. 그것을 통 해서 내 시에 남아 있는, 80년대적인 의식의 잔재들을 비판하려고 하였던 것이리라. 그러나 생각해보면 혜능은 “본래 한 물건도 없는데, 어디에 먼지가 끼겠는가”라고 했던 그 단 한 편의 시에 목숨까지 ‘걸었던’ 사람 아니던가! 아니다, K시인은 80년대 의 이념이나 90년대의 탈(脫)이니 해체니 하는 것조차 탈(脫)한 자리를 말하고자 했던 것인지도 모르겠다.

그 방을 생각하며, 그리고 絶望

K시인과 이런 이야기를 하던 자리 옆에서 묵묵히 앉아 있던 L시인이 양볼에 밤을 잔뜩 문 표정으로 나에게 말을 건네었다. 그 의 첫마디는 “김수영을 극복하는(다시 말해서 뒤집는) 시인이 없어!”였다. L시인은 말을 이었다. “‘혁명은 안 되고 나는 방 만 바꾸어버렸다’는 발언의 현재성을 한번 생각해보라구. 90년대의 이른바 후일담문학이 이 한 구절보다 못한 거 아냐!” 그는 1960년 10월 30일의 작품인 "그 방을 생각하며"를 나에게 읊어주었다.

革命은 안 되고 나는 방만 바꾸어버렸다

그 방의 벽에는 싸우라 싸우라 싸우라는 말이

헛소리처럼 아직도 어둠을 지키고 있을 것이다

나는 모든 노래를 그 방에 함께 남기고 왔을 게다

그렇듯 이제 나의 가슴은 이유 없이 메말랐다

그 방의 벽은 나의 가슴이고 나의 四肢일까

일하라 일하라 일하라는 말이

헛소리처럼 아직도 나의 가슴을 울리고 있지만

나는 그 노래도 그 전의 노래도 함께 다 잊어버리고 말았다

革命은 안 되고 나는 방만 바꾸어버렸다

나는 인제 녹슬은 펜과 뼈와 狂氣―

失望의 가벼움을 財産으로 삼을 줄 안다

이 가벼움 혹시나 歷史일지도 모르는

이 가벼움을 나는 나의 財産으로 삼았다

革命은 안 되고 나는 방만 바꾸었지만

나의 입속에는 달콤한 意志의 殘滓 대신에

다시 쓰디쓴 냄새만 되살아났지만

방을 잃고 落書도 읽고 期待를 잃고

노래를 읽고 가벼움마저 잃어도

이제 나는 무엇인지 모르게 기쁘고

나의 가슴은 이유 없이 풍성하다

L시인은 "절망"이라는 작품의 한 구절도 외었다.

속도가 속도를 반성하지 않는 것처럼

(……)

절망은 끝까지 그 자신을 반성하지 않는다

“여기서 말하는 속도는 한국만을 한정한, 자본주의의 속도가 아니지. 김수영, 그가 읽었던 영어 잡지들에서 파악한 자본주의 의 속도라고 할 수 있지 않을까. 남주(南柱) 형이 메시지를 띄워올리는 데 있어서 진격성(進擊性)을 발휘한 측면에서는 김수영의 한 자락을 감당하고 있다고 할 수 있겠지. 하지만 그 진격성으로 말하자면 남주 형의 차원이 김수영의 차원에 미치지 못하는 거 아냐?” " L시인이나 나나 어쩌면 그 “달콤한 의지의 잔재”에서 아직 헤어나지 못하고 있지는 않나 하는 생각을 해보게 된다 . 김수영처럼 “가슴이 이유 없이 풍성”하지도 않다. “실망의 가벼움을 재산으로” 삼을 줄도 모른다. 단지 싸우라, 일하라라 는 말이 울리고 있는 ‘그 방’을 떠올리고 있는 것이다. L시인이나 나나 90년대에 들어와서 시를 거의 쓰지 못하고 써도 거의 시가 되지 못하고 마는 이유도 거기에 있을 것이다. "현대식 교량"을 건너면서 김수영은 회고주의자가 되지만 그는 동시에 “ 젊음과 늙음이 엇갈리는 순간 \ 그러한 속력과 속력의 정돈 속에서 \ 다리는 사랑을 배운다”는 것을 체험하였다. 사랑이라는 말 을 하기 위해 김수영은 어느 만큼이나 절망했던 것일까. 4?19 이후에 남겨진 김수영의 작품 목록을 보면 그가 “더운 날 해면 같은” 혹은 “제일 피곤할 때” 대하게 되는 ‘적(敵)’이나 ‘절망(絶望)’에 대해서 아주 천천히, 오랫동안 곱새겼던 것을 알 게 된다.

“속도가 속도를 반성하지 않는 것처럼 \ (……) 절망은 끝까지 그 자신을 반성하지 않는다”는 말은 단지 현상만을 지적하고 풍자하려 했던 것은 아니다. 속도가 속도를 반성하지는 않는다 하더라도 절망은 끝까지 그 자신을 반성하지 않으면 안 된다는 말 이다. 절망이 끝까지 그 자신을 반성할 때에야 겨우 ‘겨자씨’만한 사랑을 배울 수 있을 것이라는 점을 김수영은 깨닫고 있었던 것이다.

나의 狂氣

이 글을 쓰고 있는 오늘. 6월 29일 토요일.

오후에 한잠 늘어지게 잤다. 오랜만에 다시 찾은 나의 게으름이다. 이런 게으름이 나에게는 절대적으로 필요한데 그동안 너무 바빴다. 속도의 틈바구니에서 압살당하고 있는 나와 나의 이웃들, 사람들…… 요즘 어떻게 지내냐고 물으면 다들 경황(景況)이 없다고 말한다. 경황이 없음! 한마디로 경황이 없는 세계다. 지금 어디로 가고 있는지, 왜 가야 하는지 물을 새도 없다. (며칠 전에 만났던 고등학교 동기 녀석 " 그는 어느 증권회사에 다니고 있다 " 의 말이 떠오른다. OECD에 가입한 이후의 멕시코 경제 의 몰락이 우리 나라에서 일어나지 말란 법이 없다고 그는 우울한 전망을 내비쳤다. 그리고 그는 비관적 전망은 언제나 실현되는 법이라고 덧붙였다. 이제는 이런 비관적 전망이라 하더라도 거대담론적 전망을 피력하는 이들을 만나기란 무척 힘들다.) 그런 가운데 광기를 드러내는 사람을 만나기도 한다. 요컨대 광기가 요구되는 시대인 것이다. 나의 광기란 어떤 것이냐 하면, 오늘 오 후의 낮잠과 같은 광기다. 속도의 틈바구니 속에서의 게으름이다.

시에 대해서 이야기하는 사람도 만나기가 힘든 게 요즘이다. 시가, 문학이 중심이 아니라는 것을 약삭빠르게들 계산하고 있는 것이리라. 시 대신에 문화라는 용어가 폭주하고 있다. 이 ‘무지막지한’ ‘반문화적인’ 문화의 폭주를 나는 잠시 경멸하기로 하자. 이 경멸이 나의 광기다.

강영희는 이렇게 말하고 있다. “경제개발의 고속도로를 과속으로 질주해온 우리에게 미로 비슷한 우회로의 ‘만만디’ 경험이 필요하다”고. 이에 대해 이재현 " 그의 평론 "문학의 노동화와 노동의 문학화"를 나는 아직도 기억하고 있는데 " 은 참호 론을 전개한다. “이렇게 살다 죽을 테니까 내비둬”라고 말하는 사람들이 이곳저곳에서 삐죽삐죽 나와서 자기 나름대로의 피난 처랄까 참호랄까 이런 걸 만들어가야 한다는 것이다. 이재현의 탈주는 그러니까 참호 파기다. 하지만 나는 이 참호론의 개인주의 적 성향을 경계하고 있다. 김호기가 지적하는 것처럼 사회로부터의 탈주가 권력의 교묘한 작동 메커니즘일 수 있다는 지적을 수 긍한다. 참호 속에서 만들어진 반저항적 저항, 이것을 엮는 프로젝트를 김지하는 ‘그물’이라는 비유적 언어로 표현한 바 있지 않은가.

시 바깥의 시와 시 속의 시

80년대의 시적 발상이란 시 바깥에서 시를 찾고자 했던 게 아닐까. 그러기를 시대는 요구했던 게 아닐까. 황지우가 말한 ‘시 적인 것’의 의미는 시라는 것을 시 바깥의 것들을 통해 뒤집어보고 그 뒤집힌 상태를 통해 뒤집히지 않은 것을 꿈꾸었던 게 아 닐까. 말이 본래의 의미를 상실했을 때 " ‘민주정의당’이 외쳐대던 ‘민주’와 ‘정의’처럼 " 그 말을 아주 낯설게 드러내 보임으로써 왜곡되기 이전의 의미를 생각해보도록 의도했던 것이 아닐까. 결국 시의 의미는 시 바깥에서 찾아내지 않으면 안 되 었던 것이다. 그러기에 황지우가 시 속으로 들어가려고 했을 때, 그의 시적 방법론은 내부로부터 붕괴할 수밖에 없었다. 80년대 적인 사고체계라고 규정할 수 있는 게 있다면 그것은 목적론적인, 묵시록적인 사고체계라는 것을 여러 사람들이 이미 지적하였다 . 80년대의 시인 가운데 가장 탈(脫)의 사고를 했던 황지우도 이 ‘80년대적인 사고체계’로부터 자유롭지는 못했다. 그가 말한 ‘사람과 사람 사이의 신호’란 그런 의미일 것이다.

그렇다면 90년대 한가운데 서 있는 오늘은 어떠한가.

" 첫시집을 묶어내고 난 뒤 나는 시를 다시금 읽기 시작했고, 다시 시를 찾으려고 하고 있다. 이것이 나의 광기다. 옛날에 읽 었던 방식으로가 아니라 새롭게 읽어보려고 한다. 그리고 내가 예전에 가지고 있었다고 생각하던 시적 방법론을 내부로부터 붕괴 시킨 뒤 그 폐허 위에서 다시 쓰려고 생각하고 있다 " 이렇게밖에 말할 수가 없다, 지금은. 나는 아직 시가 무엇인지 모르고 있 는 것이다.

1937년과 1992년, 시는 죽었는가

시는 죽었는가? 이 질문은 『한겨레21』(1996년 7월 18일자)에서 한, 개고기에 대한 브리지트 바르도의 서면 인터뷰만큼이나 선정적인 질문이라는 생각이 든다. 이 질문에 대한 나의 대답은 분명하다. 시는 죽지 않았다. 아니 이렇게 말해야 옳을 것이다. 시는 죽지 않는다. 향가와 고려가요와 경기체가와 시조와 사설시조, 그리고 가사와 잡가들, 그리고 근대시. 시는 죽지 않는다.

그러나 시조가 사설시조로 바뀌어갈 수밖에 없었듯이 근대시의 역사는 채 백 년도 안 되었지만 그 내부로부터 전혀 새로운 변 화를 일으키고 있는 것(일으켜야 하는 것)은 아닌가 하고 묻게 된다.

다른 측면에서는 1992년 이후의 시의 전개양상을 생각하게 된다. 한국문학사가 다시 씌어진다면 1937년과 1992년이 비슷한 의 미망을 형성하는 해라는 점이 지적될 수 있을 터인데, 1937년 이후는 ‘시의 시대’는 끝난 시대였지만, 백석, 이용악, 오장환, 이상, 김기림, 김광균, 서정주, 유치환, 이육사, 윤동주와 같이 ‘신세대’ 시인들이 등장할 수 있었다는 점을 생각하게 되는 것 이다.

지옥

1937년과 1992년을 전후해서 과연 무엇이 달라졌는가? 내 식으로 표현하자면 그것은 지옥의 상실이라고 할 수 있을 것이다. 지 옥이란 게 무엇인가, 어디인가. 지상천국의 다른 편이다. 지옥이든 천국이든 초월의 신화, 변혁과 통일의 신화가 무너져내린 뒤 남게 된 것은 무엇인가? 정신의 폐허, 그 너른 마당에 아직 묵은 씨앗이 남아 있고 그 씨앗이 한송이 꽃을 피우리라는 것은 너무 낡고 진부하고 또 터무니없는 광기일 것이다. 그런데 나는 그런 광기에 빠져들고 있다. 내가 시를 쓰고, 쓰고자 하는 게 그 광 기의 표현일 것이다.

리자베타에게

오늘 나는 리자베타에게 이런 편지를 써야 할지도 모르겠다.

“리자베타 씨, 언젠가 나를 보고 평범한 시민, 길을 잘못 든 속인이라고 말하던 일이 생각나시는지요? 그 이야기는 어쩌다가 다른 고백을 하던 끝에 내가 생명에 대한 나의 애정을 당신에게 고백했을 때 나온 말입니다. ……내가 여태까지 해놓은 것은 무( 無)에 지나지 않습니다. 대단한 것은 아니니 그저 무라고 해두는 것이 좋을 듯합니다. 그러나 리자베타 씨, 앞으로는 좀더 좋은 것을 만들 참입니다.” 그리고 그 편지 속에는 토니오 크뢰거가 썼듯이 이런 구절도 있을 듯하다.

“만약 어떤 문필가를 시인으로 만들 수 있는 힘이 있다고 한다면 그것은 바로 아주 인간적이고 평범한 것에 대한 이 속된 인 간의 애정일 것입니다. 모든 따사로운 것, 또 모든 착하고 유머러스한 것들은 이 애정에서 생겨난 것입니다.”

마침내 이윽고 드디어

구절양장(九折羊腸)의 오솔길, 이 말은 최근에 읽은, 김성동 선생의 어느 글에서 따온 말이다. “진정한 문학은 마침내 혼자 개척하고 혼자 걸어갈 수밖에 없는 구절양장의 오솔길이 아니더냐”라고 김선생은 말하였던 것이다. 아직도 풋내가 가시지 않은 문청(文靑)으로서 이 구절양장의 오솔길이 어떤 길인지 감히 말할 수 있을까. 그러나 시를 처음 생각했던, 그 초발심(初發心)으 로 나는 돌아가보고 싶은 것이다.

사람이 가는 길이면 다 길이 된다고는 나는 말하지 못하겠다. 다만, 시는 정신의 증류수를 희구하지만 정신의 똥바다에서 피어 나리라고 나는 생각하고 있다. 증류수와 똥바다 사이에서 오늘도 나는 살아가고자 하고 시를 쓰고자 하는 것이다.

'etext' 카테고리의 다른 글

| 2007년 뷔히너 문학상 (0) | 2007.06.10 |

|---|---|

| 푸른 하늘 바라보는 행복이 있다/ 신석정 (2) | 2006.05.07 |

| 부처님 오신날/ 고원 (5) | 2006.04.25 |

| 봄비(春雨) (7) | 2006.03.15 |

| 풍미風味 (0) | 2006.03.08 |

'etext' 카테고리의 다른 글

| 푸른 하늘 바라보는 행복이 있다/ 신석정 (2) | 2006.05.07 |

|---|---|

| 진정 사랑할 수 있도록 (2) | 2006.04.29 |

| 봄비(春雨) (7) | 2006.03.15 |

| 풍미風味 (0) | 2006.03.08 |

| 그 시절 다 갔어도/이승희 (3) | 2006.02.26 |

지금 읽고 있는 책에 행렬송충이 이야기가 나온다. 검색해보니 파브르 곤충기에도 나오는 모양. (아이들 용은 전자책 으로 읽어볼 수 있다 - 읽어보면 아쉽지만) 어렸을 때 무척 재미있게 읽었는데 지금 기억나는 거라곤 말똥구린지 소똥구리 이야기밖에 없으니... 아무튼 지금 읽고 있는 책에 따르면 행렬이 길게는 12미터까지 이어진다고 한다. 오규원의 '송충이'를 보면 송충이의 행렬은 우리나라에서도 볼 수 있었는 듯.

줄기와 잎 위로 행진하는 모습이

내 발목을 거머쥐고 안경을

고쳐쓰게 하는구나 편견이란

때로 얼마나 위대하냐

큰 놈이나 작은 놈이나 송충이는

모두 저렇게 아름답다

줄기 위의 하늘에서 잎 위의 하늘로 옮아가는 몸놀림은

낮은 강물소리 같다

보송하게 살이 잘 오른

가슴이며 아랫도리는 르누아르의

화풍이다 보라

보드라운 솜털은

대낮에도 별빛을 옭아맨다

일렬로 나뭇가지로 오르니

가두 행렬의 선발대 같고

롬멜의 탱크 부대 같다

송충이에 비해 나뭇가지는

사하라 사막이다 사막이란

또한 얼마나 깊게 숨쉬는가

편견이란 얼마나 위대하냐

나는 아직도 꽃이

아름답다는 편견이 배 밑에 깔려

송충이의 배 밑에 깔려

사하라 사막의 모래 밑에 깔려

달빛을 옭아매는

송충이의 솜털 사이에

하얀 한 장의 종이로 접혀

아무튼,

'알아서 남주자 > information' 카테고리의 다른 글

| 癌 초기에 잡자 (6) | 2006.07.13 |

|---|---|

| picasa: 너무도 간단한 이미지 관리에서 동영상까지 (0) | 2006.04.16 |

| 컵라면 비닐 쉽게 벗기는 비법 (7) | 2006.04.04 |

| 한국사 관련 사이트 (0) | 2006.04.02 |

| 리니지 가입여부 (8) | 2006.02.21 |

한 나무 이파린데, 단풍이 먼저 드는 놈있고 나중 드는 놈있다.

한 깍지 속 콩들인데 작은 놈 있고 큰 놈 있다

함께 까놓은 마늘인데 먼저 썩는 놈 있고 나중 썩는 놈 있다.

늘 그런 차이들이 신기했었다. 그런데 숙종 때 윤홍찬이 봄비 속에서 그걸 보고 있었다.

柳色雨中新

桃花雨中落

一般春雨中

榮悴自堪惜

비가 내리네

봄비가 내리네

버들은 비 맞아 산뜻도 한데

복사꽃은 하나 둘 힘없이 지네

똑같은 봄비 고루 오는데

어쩌면 이리 서로 다른 삶일까 - 정진권 역

봄비가 내리네/ 윤홍찬 시, 김광자 곡, 소프라노 황혜숙, 피아노 홍은경

(음악출처: 콩이랑 이스리랑 떼구르르~* )

'etext' 카테고리의 다른 글

| 진정 사랑할 수 있도록 (2) | 2006.04.29 |

|---|---|

| 부처님 오신날/ 고원 (5) | 2006.04.25 |

| 풍미風味 (0) | 2006.03.08 |

| 그 시절 다 갔어도/이승희 (3) | 2006.02.26 |

| 안경/ 유홍준 (0) | 2006.02.26 |

풍미風味 / 김구용

나는 판단 이전에 앉는다.

이리하여 돌[石]은 노래한다.

생기기 이전에서 시작하는 잎사귀는

끝난 곳에서 시작하는 엽서였다.

대답은 반문하고

물음은 공간이니

말씀은 썩지 않는다.

낮과 밤의 대면은

거울로 들어간다.

너는 내게로 들어온다.

희생자인 향불.

분명치 못한 정확과

정확한 막연을 아는가.

녹綠빛 도피는 아름답다.

그대여 외롭거든

각기 인자하시라.

김구용자료: http://www.litopia21.com/zboard/zboard.php?id=guyong

작성일 : 2002년 01월 26일

구용 시의 독법

―김구용 시인 추모

박제천

김구용 시인이 2001년 12월 28일 동선동 자택에서 영면하셨다. 다음날 삼성병원 영안실에 들러 조문을 하고, 동숭동 문학아카데미 사무실에 들어서자 내 책상 앞의 구용 글씨가 새삼 나를 먼저 반기는 듯했다. 내 책상 오른쪽에는 선생이 1971년에 써주신 당호 ‘芳山齋’ 현액이 걸려 있고, 왼쪽에는 13년 전 1990년 경오 원단에 써주신 대련 현액이 두 점 걸려 있다.

‘방산재’에는 ‘내가 아호를 짓고, 芳卽是山이요 山卽是芳이라 풀이하다”는 글씨가 소자로 씌어 있다. ‘대련’ 현액의 한 점은 ‘詩思淸於新竹色 交情澹到古琴音”이라는 휘호 한 폭이고, 다른 한 점은 “무형의 기운, 무형의 하늘로 깨어나/ 바다가 된 나, 사막이 된 나/ 지구가 된 나, 우주가 된/ 나를 되찾고 싶다”는 필자의 시구를 적으며 慈妙菴人이라고 당호를 밝혔다. ‘방산재’는 선생이 한창 구용체라 일컬어질 무렵의 기기묘묘한 기운 생동의 글씨이고, ‘대련’은 선생이 그 해 어느 날 내게 전화를 걸어 ‘이후의 글씨에는 힘이 빠질까 두려워서, 생각난 김에 써둔 것이니 찾아가라”고 하신 것인 만큼 질박하면서도 단아하여 한 획 한 획에 고담하면서도 맑은 향이 떠도는 글씨였다. 선생 당년의 절정이 이루어낸 글씨여서 두고두고 음미할수록 먹빛에 뿌리를 내린 난향에 절로 감싸이게 된다. ‘대련’에 힘입어 뒷날 이런 시를 쓰게도 되었다.

시인 구용丘庸 선생께서 무릎을 치며,

낭랑한 소리로 찬탄한다

새로 솟아나는 맑은 댓잎의 푸르름이여

마음 바닥에서부터 차올라 온몸을 감싸는 악기의 소리여

문득 막걸리를 따라올리며 세상살이를 여쭈었더니

딴청으로 상여소리를 내며

들리지 않는다 한다

듣기 싫은 소리는 듣지 않는 좋은 귀를 가지셨다

언제부터인가 나도 가끔은 남의 질문이 들리지 않아

귀에다 손나팔을 만들어 애써 듣곤 했는데

청력검사 결과 고주파 난청이라고 한다

마침내 나도 좋은 귀를 갖게 되었구나

혼자 무릎을 쳤다

―「SF―소리의 우주」

학생시절 이후 선생을 다시 뵙기는 1970년 겨울이 아닌가 싶다. 그무렵 『현대문학』에 실린 「장자시」를 김현이 『문학과 지성』에 재수록하겠다 하여 어느 눈 내리는 날 처음 만나 술자리를 가졌던 바, 그 자리에서 화제가 김구용에 이르면서 우리는 대번에 의기가 투합되었다. 그날밤 우리는 술이 장취한 채로 눈길을 달려가 선생을 찾아뵈었다. 선생은 우리를 오랜만에 만나는 친아우처럼 반겼다.

그로부터 강우식, 김여정, 홍신선, 정진규 등과 기회 있는 대로 혹은 한두 명이 짝지어 찾아뵙거나, 혹은 무리를 이루어 찾아뵈면서 선생의 술과 글씨와 노래를 익혔으니 그 세월만도 30년이 넘은 셈이다. 특히나 만년에 출입이 자유로와지지 않으면서도 한낮에 대학로까지 나와서 찾으시길 여러 번이었다. 선생은 비교적 낯가림이 심했다. 한창 때 돈암동 맥주집에서 만날 때는 옆자리에 시인 송욱이 홀로 술을 마셔도 목례만 나눌 뿐 합석을 하지 않을 정도였다. 하기에 새로이 누구를 만나기보다는 예전의 어린 후학들과 자리를 자주 갖고 싶어했건만, 그새 나이들어 버린 우리는 시간을 내어 동선동으로 찾아뵙는 일이 점차 뜨악해지고 말았다. 마음은 지척이지만 사는 일의 고단함에 지레 지치고들 만 것일까.

그 많은 세월 동안 선생은 시에 대한 이야기를 거의 하지 않으셨다. 시 이야기가 나올 만하면 학도가를 불러대시거나 귀곡성을 소리쳤고, 그도 여의치 않으면 ‘귀 안들림’을 빙자하거나 ‘웬쑤를 갚아주시요’와 같은 말로 자리를 피해나갔다. 그러면서도 매달 문예지나 시집을 꾸준하게 읽으셨기에 우리들 작품의 속내까지 환히 아시는 눈치였다. 예컨대 취흥이 도도해져 글씨를 쓰게 되면 언제 보셨는가 싶게 우리들 새 작품의 구절을 기억해내시는 것이었다.

시 이야기를 피하시긴 하였지만, 선생의 화제는 늘 무궁무진하셨다. 필자에게는 주로 주역과 노장을 중점으로 삼았으나, 추사에 이르면 절로 흥이 나시는 것같았다. 특히나 추사의 ‘백화’ 글씨 초본을 찾아내었을 때는 화색이 만면한 채 그날로 당호를 ‘백화시실’이라 정하기도 했다.

선생은 추사를 사모하였기에, 스스로 많은 당호를 가지려 하였을 뿐 아니라 우리들에게 당호를 지어주시는 데도 참으로 선선하셨다. 이 때문에 때로는 너무 쉽게 당호를 작명하시는 바람에 의미 있는 당호를 기다리던 우리를 난처하게도 하였다. 예컨대 필자의 방산재는 하마터면 필자가 그무렵 살던 면목동과 연관져 면목재(面牧齋)로 낙점될 뻔하였으며, 강우식 시인의 경우는 옛 지리지에 의해 고향인 주문진과 관련해 수극재(水極齋)로 작명되어 급기야는 수형(水兄)으로 개명을 할 정도였다.

선생은 스스로의 시를 자평하되 천상병의 말을 빌어 ‘원광’과 같다 하셨다. 우리 시의 옹색함을 뛰어넘고자 한 스스로의 시업이 한편으로는 대견하고, 한편으로는 늘 애석하셨던 같다. 평생에 걸쳐 우리들 후학이 찾아갈 수 있는 원광과 원광 속의 다듬어지지 않은 수많은 원석들을 마련하였기에 뿌듯하면서도누구도 쉽게 보아내기 어려운 화씨벽(和氏璧)의 고사를 상기하자니 마음이 답답하셨던 것이리라. 그러나 논리를 뛰어넘는 곳에 시가 있고, 틀을 벗어버리는 데 자유로움이 있으니, 선생의 원광이 있으므로 곧 우리 시의 지평이 마련되었음을 우리 詩史가 두고두고 증명하리라 생각하면 이승의 시업 또한 쉽게 떨쳐버릴 수 있으실 것이다.

선생은 내게 선배이자 가형과 같으신 분이다. 선생을 추모하는 간절한 마음에 전날, 나름대로 구용 시를 읽어보자 애썼던 자취를 덧붙여 둔다. 구용 시에 독법이 따로 있을 리 없으나, 또 한권의 韓國詩經을 읽는다는 생각으로, 달을 가리키는 손가락도 달도 다 잊어버린 채 다만 그 뜻을 새기는 마음으로 구용 시를 따라가 볼 일이다.

1

1964년의 일이었다. 아마도 초여름쯤이 아닌가 싶다. 우리 일행은 을지로 4가에서 전차를 타고서 돈암동에서 내려 동선동을 찾았다. 일행은 서너명쯤 되었는데 그 이름을 낱낱이 기억하기란 어렵지만, 지금은 내 아내가 된 김정희가 아마 유일한 여학생인 듯 싶고, 울산의 천기철, 선원빈, 그리고 홍신선이 모두가 아니었나 싶다.

우리는 당시 동국대학교 국문과 재학생으로서 시 합평회의 강사를 찾고 있었는데 의논끝에 김구용선생을 모시기로 합의하고, 선생의 댁을 찾아가 그 뜻을 밝히기로 하였던 것이다.

아무런 연락도 없이 불쑥 찾아뵈었건만, 다행히도 선생께선 댁에 계셨다. 약간은 겁에 질리고, 그 때문에 미리부터 방자한 심기를 북돋우고 있던 우리를 맞아준 선생께선 뜻밖에도 소탈한 모습이었다. 우리는 그만 주눅이 들지 않을 수 없어서, 우리의 뜻을 겨우 더듬더듬 밝혔는데 선생께선 기꺼이 청을 들어주셨다. 이제 돌이켜 생각하면 당시 선생께선 지금의 내 연배에 견줄 수 있는 연치였건만 너무나 의젓한 장자의 풍이었다.

며칠 뒤, 우리는 ‘동국시 세미나’라는 거창한 현수막을 건 자리에서 학생 시에 대한 선생의 강평을 들었고, 몇가지 질의를 하기도 하였으며 잇달아 합평회보다도 더 기다리던 술자리를 벌였다.

선생과의 첫 대면은 겨우 이 정도에 불과한 것이었지만, 그로부터 선생의 이름자는 하나의 각인으로 내 가슴에 새겨져 있었다.

합평회에 선생을 강사로 초빙하기는 하였지만 선생에 대한 우리의 지식은 천박하기 짝이 없는 것이었다. 선생의 서라벌 제자였던 천기철이 그나마 선생의 시와 인간에 익숙한 정도였을 뿐 우리는 선생의 시를 읽으며 ‘참으로 재미없는 시를 쓰는 시인’이라는 인상이 고작이었던 것 같다.

선생의 시를 유심히 읽기는 그로부터 2,3년 뒤의 일이었다. 강원도 양구 어느 고지 아래서 졸병 생활을 하던 무렵이었다. 산에 나무를 하러 가게 되면 점심을 먹고 한잠씩 자곤 하였는데, 그 토끼잠을 자는 시간이 내가 독서를 즐길 수 있는 최대한의 시간이었다. 당시의 나는 되도록 시를 멀리 할 양으로 노장이나 주역, 그리고 휴정의 『선가귀감』을 비롯한 불경 따위를 뒤적이는 게 고작이었다. 그러다 휴가 때 집에서 들고온 고본잡지에서 선생의 시 「消印」이며 「불협화음의 꽃」 등을 오려내 읽곤 하였다.

囚人이 그날그날을 노동으로 소일하며 철창 너머 구름과 벗하며 붉은 벽돌담을 등지고 선 樹木과 대화하며, 밤이면 등불과 벽들을 기다리며 눈바람에서 음악을 듣는다면, 내 地上의 安定을 아무나 빼앗지 못할 것이다.

―「소인」에서

특히나 「소인」의 마지막 부분은 당시의 내 심정과 너무나 흡사한 것이었다. 그러나 그때문에 선생의 시를 읽는 것은 아니었다. 위의 구절처럼 하나의 시를 이룬 부분도 있었지만 대부분의 구절은 역(易)에 연상되거나 귀감(龜鑑)에 나오는 선사들의 방할에 뿌리를 두었으며 노장의 마음과 연원을 같이하는 것으로 생각되었던 것이다.

고독과 육체의 피로에 휩싸인 채 명가의 책들과 씨름하고 있던 나로서는 씨름의 대상이 하나쯤 더 늘어난다 해서 크게 마음쓰이는 일이 아니었다. 한국 시경을 한권 더 읽는 기분이었다. 김범부의 표현을 빌자면 비사체의 시를 읽는다는 게 더 적확할지도 모른다.

딛는 발길이 위태롭다. 실족하지 않도록 조심성을 가지면 허물은 없으리라―(1)

죽음은 삶의 운명이지요. 구경 우주도 그 이치의 손아귀에서 벗어날 수 없다는 것을 깨닫고 보면 다른 것은 문제가 되지 않아요―(2)

이건 역시 쓸모가 없는 나무다. 그러나 이렇게 클 수도 있었다. 신인이 그의 생명을 보전하는 것도 쓸모없는 나무의 도리에 의해서다―(3)

꿈같고 허깨비같고 물거품같고 그림자같은 것, 또 이슬같고 번개와 같아 마땅히 이처럼 보게 된다.―(4)

(1)은 역의 ‘離爲火’에서 나온 구절이고 (2)는 「소인」의 한 구절이며 (3)은 장자의 말이고 (4)는 금강경에서 읽을 수 있는 것이었다.

내가 이렇듯 삼가와 선생을 동열에 세움은 저들의 뜻을 아직도 충분히 알지 못한다는 고백에 다름아니다. 다시 말해 강원도 시절부터 지금에 이르기까지 나는 줄곧 저들과 씨름할 뿐, 허리춤을 틀어쥐거나 멱살을 잡아보지도 못했기 때문이다. 물론 선생의 시를 三家와 견주는 것은 망발임에 틀림이 없다. 시는 시일 뿐, 그 이상도 그 이하도 아니기 때문이다. 그러나 나의 노력은 학문의 것이 아니라 시의 것인데도 그 길이며 넓이를 한껏 내 것으로 만들지 못하는데 불만이었던 것이다.

선생이 일찌기 유불선 삼가를 섭렵하였던 것은 세상이 다 아는 사실이다. 하나 그렇다해서 선생의 시가 반드시 그와 같다는 것은 비약일 뿐이다. 내가 굳이 지난 독서 체험을 들먹여, 선생과 삼가를 나란히 내세움은 그 정신의 연원이 하나라는 점을 강조하고 싶기 때문이지, 선생의 시가 이루고 있는 성취도를 운위하기 위해서는 아니다.

다만 이 자리에서 덧붙일 수 있다면, 선생의 시 표현은 아직 해독키 어려운 점이 많으나 정신의 성취도는 편린으로나마 확인할 수 있다는 점이다.

밤에 쓰는 시/ 아무도 못듣는 말을/ 돌(石)은 용하게 알아낸다./ 돌은 날이 새기 전에/ 물(水)에 구절(句節)을 기록하고/ 너의 음성을/ 나의 목소리로 상감(象嵌)한다.

―「육곡」에서

예컨대 선생의 시에 절망하다가도 위와 같은 시구를 읽을 때는 정신이 번쩍 나지 않을 수 없으니 ‘무의미한 난해’라는 세평에 무작정 기울 수만도 없는 것이 내 실정이다.

최근에 나는 ‘한국명시순례’라는 기획 아래 선배 시인들의 시를 한편씩 가려내는 작업을 하고 있다. 왜 그들의 시가 한편의 시로 우리들 가슴에 깊이 새겨져 있는지, 그 뿌리를 더듬어 올라가기 위해 짐짓 내 스스로가 시인으로 변신하여 한 편의 에세이를 써보는 방식이다. 선생에 대해서는 「頌 76」을 대상으로 삼아보았기에 이 자리에 묶어두기로 한다.

2

구름 소리를/ 나무테의 음악을/ 없는 말씀을 듣는다 //

바람 좀 보았으면/ 씨앗 좀 심어 보았으면/ 샘물 좀 보았으면 //

우러렀다가/ 무릎을 꿇어/ 두 손으로 천천히 짚고/ 머리를 깊이 숙인다 //

없는 흙은/ 행여나 만날까 하여/ 오랜만의/ 봄운동이다

―「송 76」

구름을 바라보노라면 그 황홀한 변신에 놀라지 않을 수 없다. 그것들은 세모꼴이나 네모꼴과 같은 도형일 경우도 있고, 멍석이나 키와 같은 경우도 있다. 소나 양과 같은 동물의 모습인가 하면 상수리나무나 느릅나무와 같은 식물의 모습일 수도 있고 조개나 게, 혹은 잉어와 같은 해물일 수도 있다. 사전적인 정의를 따르면 공기 중의 수분이 얼어붙어서 떼를 지어 움직이는 것에 지나지 않는 구름이 기류에 따라 서로 모여졌다 흩어지면서 연출하는 갖가지 형태야말로 신의 작품이랄밖에 없다. 사전은 그 형태를 대충 햇무리, 회색 차일, 비, 산안개, 새털, 소나기, 비늘, 양떼, 뭉게, 두루마리 구름 등으로 가름하고 있다.

어려서 어쩌다 구름에 눈길을 줄 양이면 기기묘묘한 그들의 천변만화에 흠뻑 빠져들어 시간 가는 것을 잊었던 기억이 난다. 뿐이랴, 그 구름을 따라 마음도 혹은 기쁘고 혹은 슬프기도 했으며 때로는 구름에서 보내오는 모든 소리를 전해 들었던 비밀한 경험 또한 아직도 보물처럼 간직하고 있다.

생각해 보면 그것이 필자가 처음으로 맞딱뜨린 상상력의 세계였다. 동시에 상상력의 세계란 현실의 세계와 대립된 것이 아니라 언제라도 현실의 세계에서 경험할 수 있고 즐길 수 있는 세계인 것을 깨우쳤던 셈이다.

김구용의 시는 바로 그러한 상상력의 세계를 바탕으로 하고 있다. 구름의 형태나 감성, 음향에 이르기까지 시인은 보고 듣고 느끼는 모든 것을 순수하게 표현하고자 한다.

시인은 먼저 구름의 소리를 내세운다. 구름이 시인에게 어떤 소리를 전했는지 우리는 헤아릴 길이 없다. 그 소리가 시인에게 어떤 의미를 갖는가도 알 길이 없다. 시인은 이어서 ‘나무테의 음악’을 말한다. 이 역시 구름의 경우처럼 시인의 설명을 듣을 길은 없다. 시인은 세번째의 행에서 비로소 ‘없는 말씀을 듣는다’고 진술한다. 이렇게 3행으로 구성된 1연을 읽고서도 우리에게는 아직도 많은 의문이 남겨져 있다. ‘듣는다’가 비록 구름의 소리와 나무테의 음악과 없는 말씀에 연결이 된다 하더라도 의미를 따지기 좋아하는 우리의 관성으로는 애매하기 짝이 없기 때문이다.

시인이 보여준 3행이 상상력의 세계라는 것을 이해하면서도 그러한 진술에서 우리는 더이상의 것을 찾아낼 길이 없다. 이쯤에서 우리는 재래식의 시읽기를 포기해야만 한다. 낱낱의 단어, 낱낱의 행과 연을 분석하여 그 의미를 따지기 보다는 차라리 시인의 상상력과 보조를 맞추는 편이 구용시를 읽기에 훨씬 즐겁기 때문이다.

시인은 2연에서 1연과 동일한 진술을 반복한다. 바람을 보고 싶다는 희망, 씨앗을 심어보고 싶다는 희망, 샘물을 보고 싶다는 희망의 반복이다. 그 반복을 무심히 들어넘기다 보면 또 하나의 허방이 있음을 우리는 깨닫게 된다. 바람과 씨앗과 샘물이 존재하는 세계가 1연의 상상력의 세계와는 차이가 있기 때문이다. 제2연은 바로 그 서로 다른 두 세계가 바로 하나의 세계임을 암시하고 있다. 1연이 사물의 본성을 꿰뚫어보는 것이라면 2연은 사물에 대한 희망을 피력함으로써 사물과 시인간에 이루어지고 있는 갈등과 화해의 모습을 그려낸 것이다. 그러나 독자인 우리는 아직 구체적인 화해의 모습을 실감하기가 어렵다.

그런데 시인이 제3연에서 마치 제의를 연상시키는 경배 행위를 묘사하면서 우리는 시인이 이제껏 부딪쳐 보고자 했던 사물이 초월적 대상임을 문득 깨닫게 된다. 1연과 2연의 갈등과 화해라는 등식을 제3연에서야 구체적으로 실천하는 것이다.

아마도 상상력의 세계를 시의 주세계로 삼는 시인들이라 할지라도 대부분의 경우는 제3연으로 시의 마무리를 삼게 마련일 것이다. 하나 김구용의 경우는 제4연이라는 뜻밖의 복병을 배치하고 있다. 뿐만 아니라 그 복병은 또 다른 문제를 제기하고 있다는 사실을 우리는 유의해야 한다.

제4연은 ‘없는 흙을 행여 만날까 하여’와 ‘오랜만의 봄운동’이라는 두 개의 부분으로 크게 나누어진다. 그 중 ‘없는 흙’이야말로 가까스로 시인의 상상력을 뒤좇아가고 있는 우리 앞에 넘을 수 없는 벽처럼 새로이 나타난 것이 아닐 수 없다. 없는 흙을 누가 상상할 수 있을까. 우리의 어떤 연상 놀이에서도 그것은 불가능한 것으로 여겨진다. 하필이면 흙이란 말인가. 고백하자면 비교적 시인의 여러 작품을 대해 왔고 그런 대로 즐길 수 있었다고 생각했던 필자로서도 당황하지 않을 수 없는 대목이었다.

하지만 그것은 우리가 시의 그런 구조적 신비를 파헤쳐가면서 우리 식으로 재단했던 해석방법에 기인한 오류였다. 제1연과 제2연에서 시인이 보여줬던 상상력의 갈등과 화해라는 난문제를 제3연의 도움에 힘입어 거뜬히 해결했다고 생각한 우리의 하잘 것 없는 자부심에 눈이 가려진 것뿐이었다. 시인은 1연에서부터 3연에 이르기까지 상상력을 증폭시켰다면, 제4연을 통해 사물에 대한 그의 깨우침을 알려주고자 했던 것이다.

사물에게 부여된 관성이나 상식을 뛰어넘는 일이란 상상력의 1차적인 몫이다. 그러나 진정한 상상력의 세계라면 사물의 존재 또한 뛰어넘을 수 있는 대상에 불과하지 않을까. 시인은 그 과정에서 사물이 곧 시인이고 시인이 바로 사물이기도 한 일체감과 자연의 순리를 밝혀낼 수 있었고, 이른바 오도의 한 경지를 한 가락 시로 빚어내지 않을 수 없었던 것이리라.

상상력과 깨우침이란 별개의 것이면서도 단계적인 것이다. 한데 시인은 그것을 동시에 수용하고 있다. 그러한 수용이 시의 골조에 얼마나 치명적인가를 시인이 모르고 있을 리는 없다. 여기서 시란 무엇이냐는 근본적인 문제가 제기된다. 시가 한 세계의 표현이고 옮김에 지나지 않는다면 김구용의 시는 그러한 모형에 합당하지가 않다고 결론할 수가 있다. 그러나 시가 한 인간의 정신적 편차이며 승화의 다른 이름이라면 김구용의 시적 성취란 바로 많은 시인들의 희망점이 아닐 수 없다. 많은 평가들이 그의 시에 대해 침묵을 지키는 이유의 하나는 이러한 희망점에 대한 무지의 소치일 수도 있으리라.

다시 말해 김구용시의 성취를 독자가 알아보기 위해서는 시간이 필요한 것이 아니라 정신의 상승 훈련이 요청되는 것이다.◑ (시인, 경기대 교수)

'etext' 카테고리의 다른 글

| 부처님 오신날/ 고원 (5) | 2006.04.25 |

|---|---|

| 봄비(春雨) (7) | 2006.03.15 |

| 그 시절 다 갔어도/이승희 (3) | 2006.02.26 |

| 안경/ 유홍준 (0) | 2006.02.26 |

| 안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방 (5) | 2006.02.05 |

아름다운 관계/ 박남준

바위 위에 소나무가 저렇게 싱싱하다니

사람들은 모르지 처음엔 이끼들도 살 수 없었어

아무것도 키울 수 없던 불모의 바위였지

작은 풀씨들이 날아와 싹을 틔웠지만

이내 말라버리고 말았어

돌도 늙어야 품안이 너른 법

오랜 날이 흘러서야 알게 되었지

그래 아름다운 일이란 때로 늙어갈 수 있기 때문이야

흐르고 흘렀던가

바람에 솔씨가 하나 날아와 안겼지

이끼들과 마른풀들의 틈으로

그 작은 것이 뿌리를 내리다니

비가 오면 바위는 조금이라도 더 빗물을 받으려

굳은 몸을 안타깝게 이리저리 틀었지

사랑이었지 가득 찬 마음으로 일어나는 사랑

그리하여 소나무는 자라나 푸른 그늘을 드리우고

바람을 타고 굽이치는 강물 소리 흐르게 하고

새들을 불러모아 노랫소리 들려주고

뒤돌아본다

산다는 일이 그런 것이라면

삶의 어느 굽이에 나,풀꽃 한 포기를 위해

몸의 한편 내어준 적 있었는가 피워본 적 있었던가

'your eyes > issue' 카테고리의 다른 글

| ‘말을 잘 안 듣는 아이’를 위하여 (5) | 2006.03.07 |

|---|---|

| 산이 산을 말하다 (0) | 2006.03.05 |

| 환경문제의 지역성과 그 해법 (0) | 2006.02.28 |

| 동성애에 대한 두 개의 '설명' (6) | 2006.02.14 |

| 그대 괴로운 이여 (4) | 2005.12.11 |

그 시절 다 갔어도/이승희

그래, 나 못생긴 돌멩이 맞아, 맞다고, 납작보리 같은 흉터도 선명하지. 꽃병 둥글게 날아가던 시절, 그 불길 속을 날았지. 그래 난 아직도 날고 있는 중이야, 어쩔 건데. 아직 아무것도 맞히지 못했을 뿐이야, 온전히 내 무게를 공중에 버리고 나면 떨어지지도 못하고 사라지겠지만.

그렇게 중심을 잃는 일 두려워, 무서워 속도를 늦출 수 없네. 비껴가고 싶지는 않지만 부딪혀 깨져가거나 제 무게만으로 추락하는 일은 무서워, 그래도 비명 같던 무늬 둥글게 타오르고, 상처도 닳고 닳으면 둥글어지겠지만, 둥글게 날아가 박히는 것이 더 깊고 오랜 상처로 남는다는 것을 당신도 알아야 할 거야.

- 저녁을 굶은 달을 본 적이 있다, 창비

'etext' 카테고리의 다른 글

| 봄비(春雨) (7) | 2006.03.15 |

|---|---|

| 풍미風味 (0) | 2006.03.08 |

| 안경/ 유홍준 (0) | 2006.02.26 |

| 안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방 (5) | 2006.02.05 |

| 겨울이 오면 봄이 멀었겠느냐 (3) | 2006.01.26 |

안경/ 유홍준

이런

너는 두 다리를

귀에다 걸치고 있구나 아직

한 번도 어디를 걸어가 본 적이 없는 다리여

그러나 가야할 곳의 풍경을 다 알아서 지겨운 다리여

그렇구나 눈(目)의 발은

귀에다 걸치는 것

깊고 어두운 네 귓속

귀머거리 벌레 한 마리가

발이란 발을 모두 끌어 모으고 웅크리고 있구나

눈에서 귀로 발을 걸치는, 보고 듣는다는 것의 고역이여

얼마나 허우적거렸기에 너는

눈에서 귀로 발을 걸치는 법을 배웠을까

콧등 훌쩍이는 이 터무니없는 생각들

콧등 아래로 자꾸만 흘러내리는

이 형편없는 나의

眼目들

- 상가에 모인 구두들, 실천문학사 2004

'etext' 카테고리의 다른 글

| 풍미風味 (0) | 2006.03.08 |

|---|---|

| 그 시절 다 갔어도/이승희 (3) | 2006.02.26 |

| 안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방 (5) | 2006.02.05 |

| 겨울이 오면 봄이 멀었겠느냐 (3) | 2006.01.26 |

| 소금장수 이야기 모음 (0) | 2006.01.04 |

안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방/ 박정대

이곳은 대낮에도 어둡다

램프의 심지에 불을 붙이면 겨우 돋아나는 지구, 지구에 불이 켜지면 나는 나의 고독과 함께 생의 탁자에 돌아와 앉는다

누군가와 소곤소곤 이야기를 하고 싶은 것이다

가스레인지의 불꽃에 주전자를 올려놓고 뜨겁게 물이라도 끓이고 싶은 것이다

지금 내가 앉아 있는 지구는 몹시도 춥고 어둡다

그대가 없는 지구는 대낮인데도 흑야다. 그래서 검은 대낮의 밤을 나는 그대 생각의 불꽃만으로 견딘다

(그 불꽃의 힘만으로 내가 살아갈 수 있기를

그 불꽃의 힘만으로 내가 살아갈 수 없기를)

그래서 어두운 창밖에는

하루 종일 함박눈이라도 내리고 있는 것이다

'etext' 카테고리의 다른 글

| 그 시절 다 갔어도/이승희 (3) | 2006.02.26 |

|---|---|

| 안경/ 유홍준 (0) | 2006.02.26 |

| 겨울이 오면 봄이 멀었겠느냐 (3) | 2006.01.26 |

| 소금장수 이야기 모음 (0) | 2006.01.04 |

| 열자 기창 이야기의 세가지 버전 (0) | 2006.01.04 |

[…]우주 사이에 휘날리어 새 생명을 주어라!

그리하여, 부르는 이 노래의 소리로,

영원의 풀무에서 재와 불꽃을 날리듯이,

나의 말을 인류 속에 넣어 흩어라!

내 입술을 빌려 이 잠자는 지구 위에

예언의 나팔 소리를 외쳐라, 오, 바람아,

겨울이 만일 온다면 봄이 어찌 멀었으리오?

― 함석헌 역

[...]나와 저 숲의 슬프나 감미로운, 깊은 가을의

정조를 감득하게 되리라. 사나운 정기(精氣)인 너,

내 정신 되라! 격렬한 자여, 너는 나 되라!

시들은 잎사귀들 휘몰아가 새로운 탄생을 재촉하듯,

온 누리로 내 죽은 사상들을 휘몰아가라!

그리고 이 시를 주문 삼아

불 꺼지지 않는 화덕에서 재와 불꽃을 흩어내듯

인류에게 내 말을 퍼뜨려라!

내 입술 통해 아직 잠깨지 않은 세상 향해

예언자의 나팔 소리 되라! 오, 바람이여,

겨울 오면 봄 또한 멀겠느냐?

― 강대건 역

'etext' 카테고리의 다른 글

| 안경/ 유홍준 (0) | 2006.02.26 |

|---|---|

| 안나푸르나의 능선이 보이는 작은 방 (5) | 2006.02.05 |

| 소금장수 이야기 모음 (0) | 2006.01.04 |

| 열자 기창 이야기의 세가지 버전 (0) | 2006.01.04 |

| e-book 자료실 (2) | 2006.01.04 |

"무자비한 미녀"(La Belle Dame Sans Merci) / 키츠

오 무슨 번민이 있는가요, 그대 갑옷 입은 기사여,

오 무슨 번민이 있는가요, 그대 갑옷 입은 기사여,

홀로 창백한 모습으로 헤매이는데?

사초는 호숫가에서 시들고

새들도 노래하지 않는데.

오 무슨 번민이 있는가요, 그대 갑옷 입은 기사여,

그토록 여위고, 그토록 슬픔에 잠겼는데?

다람쥐의 창고는 가득차고

추수는 끝났는데.

나는 보네 고뇌와 열병의 이슬로 젖은

그대 이마 위의 한 송이 백합꽃을.

그리고 그대의 뺨에서 시드는 장미는

역시 빨리 시드는 것도.

나는 초원에서 한 숙녀를 만났소,

온전히 아름다운 요정의 딸을.

그녀의 머리칼은 길고, 그녀의 발은 가볍고

그녀의 눈은 정열적이었소.

나는 그녀의 머리에 꽃다발을 만들어 주었소,

그리고 팔찌와 향기로운 허리띠도,

그녀는 마치 사랑하듯 나를 바라보며

달콤한 신음소리를 내었소.

나는 그녀를 천천히 걷는 내 말에 태웠고

온종일 다른 것은 보질 못했소,

비스듬히 그녀는 몸을 기울여

요정의 노래를 불렀기 때문이오.

그녀는 나에게 달콤한 맛나는 풀뿌리와

야생꿀과 감로를 찾아주며

정녕 묘한 언어로 말했소 -

저는 당신을 진정으로 사랑해요.

그녀는 나를 요정 동굴로 데리고 가서

거기서 울며 무척 비탄에 잠겨 한숨 지었소.

거기서 나는 그녀의 이글이글 불타는 눈을 감겨 줬소,

네 번의 입맞춤으로.

거기서 그녀는 나를 어르듯 잠재웠고,

거기서 나는 꿈꾸었소 - 아! 슬프게도!

나는 이 싸늘한 산허리에서

마지막 꿈을 꾸었소.

나는 보았소 창백한 왕들과 왕자들을,

창백한 용사들도, 그들은 모두 죽음처럼 창백했소.

그들은 부르짖었소 - "무정한 아름다운 여자가

그대를 사로잡았구나!"

나는 보았소 어스름 속에서 소름끼치는 경고를 하는

그들의 굶주린 입술이 크게 벌어진 것을,

그리고 나는 잠에서 깨어 내가 여기

이 싸늘한 산허리에 있음을 알았소.

이것이 내가 홀로 창백한 모습으로

헤매이며 여기 머무는 까닭이라오.

비록 사초는 호숫가에서 시들고

새들도 노래는 하지 않지만.

http://ww1.introcom.net/~skywalk520/engpoem/keats02.htmlJohn

La Belle Dame Sans Merci / Keats (1795-1821) / Ballad

I.

O WHAT can ail thee, knight-at-arms,  Alone and palely loitering?

Alone and palely loitering?

The sedge has wither’d from the lake,

And no birds sing.

II.

O what can ail thee, knight-at-arms!

So haggard and so woe-begone?

The squirrel’s granary is full,

And the harvest’s done.

III.

I see a lily on thy brow

With anguish moist and fever dew,

And on thy cheeks a fading rose

Fast withereth too.

IV.

I met a lady in the meads,

Full beautiful—a faery’s child,

Her hair was long, her foot was light,

And her eyes were wild.

V.

I made a garland for her head,

And bracelets too, and fragrant zone;

She look’d at me as she did love,

And made sweet moan.

VI.

I set her on my pacing steed,

And nothing else saw all day long,

For sidelong would she bend, and sing

A faery’s song.

VII.

She found me roots of relish sweet,

And honey wild, and manna dew,

And sure in language strange she said—

“I love thee true.”

VIII.

She took me to her elfin grot,

And there she wept, and sigh’d fill sore,

And there I shut her wild wild eyes

With kisses four.

IX.

And there she lulled me asleep,

And there I dream’d—Ah! woe betide!

The latest dream I ever dream’d

On the cold hill’s side.

X.

I saw pale kings and princes too,

Pale warriors, death-pale were they all;

They cried—“La Belle Dame sans Merci

Hath thee in thrall!”

XI.

I saw their starved lips in the gloam,

With horrid warning gaped wide,

And I awoke and found me here,

On the cold hill’s side.

XII.

And this is why I sojourn here,

Alone and palely loitering,

Though the sedge is wither’d from the lake,

And no birds sing.

http://www.bartleby.com/126/55.html

그림: 카우퍼/ 워터하우스

'etext' 카테고리의 다른 글

| e-book 자료실 (2) | 2006.01.04 |

|---|---|

| 칼비노_보이지 않는 도시 (0) | 2005.12.25 |

| 딸에게 (10) | 2005.12.18 |

| 끈에게, 괴테의 은행나무 (10) | 2005.10.03 |

| 그대의 담쟁이는? (9) | 2005.07.29 |

딸에게 / 김용택

복숙아

니 핵교 그만둔 것

징검다리를 건너다가도

밭을 매다가도

그냥 우두커니 서지고

호미 끝이 돌자갈에 걸려

손길이 떨리고

눈물이 퉁퉁 떨어져

콩잎을 다 적신다.

이 에미가 이렇게

가슴이 미어지는디

너사 을매나 가슴이 아프겄냐

허지만, 너만 그런 것도 아닌가 보드라

너도 인자 돈벌어

시집 가서 잘 살아라

복숙아

논에 들고 밭에 들어 일헐 때

그냥 너그덜 못 입히고 못 멕이고,

언제 너그들 가욋돈 한번 준 적 있었냐.

그렇게 가르친 걸 생각하면

꼭 죽것다.

그냥, 공일날만 돌아오면 걱정이 되고

고추 팔고 삼베 팔고 니 애비 모르게

온갖 곡식 되로 말로 퍼내어

알탕갈탕 침이 마르게 돈 주고

이 고샅 저 고샅

발이 닳아지고

입이 닳아지게

돈 꿔다 주고 그래도

너그들 시무룩허게

쌀자루 메고 김치단지 들고 가는 꼴을

밭머리 들다 바라보면

너그 가슴이야 오죽들 혔겄냐만

내 가슴은 그냥 찢어졌단다

복숙아

이 몸뚱아리가 닳아지고 찢어질 것 같은 것이었으면

진즉 다 닳아지고 찢어져버렸을 것이다

그러면서도

너그들 방학 때 명절 때

끄릿끄릿 줄줄이 집에 오는 것이

곡석들 잎 사이로 보이면

내 자석들, 내 자석들 허며

손길이 빨라지고

내 삭신이라도 떼어 주고 싶었니라

복숙아

니 일 니가 비문히 알아서 허겄냐만

너무 조급히 맘묵지 말아라

멀쩡한 생사람들이 죽고도

다들 살드라

없으면 없는 대로

있으면 있는 대로

오손도손 우애 있게

사는 것이 질이여

객지생활허는 너그들 다

그냥 몸이나 성혀야 헐 텐디

생각허면 헐수록

꼭 짠혀 죽겄다.

복숙아

복숙아

바라보면 첩첩 산이요

돌아보면

굽이굽이 살아온 물이구나

하루가 다르게

저 앞산 앞내가 푸르러져오고

농사철은 코앞에 닥쳐오는디

홀몸으로 걱정이 저 앞산 같다만

어치고 어치고 또 되겄지야

일자리 잽히면 한번 댕겨가그라

산중에서 못난 니 에미가.

산이 참 곱게도 물들고

강이 참 맑기도 허다.

'etext' 카테고리의 다른 글

| 칼비노_보이지 않는 도시 (0) | 2005.12.25 |

|---|---|

| 무자비한 미녀 (11) | 2005.12.18 |

| 끈에게, 괴테의 은행나무 (10) | 2005.10.03 |

| 그대의 담쟁이는? (9) | 2005.07.29 |

| 독산해경(讀山海經) (11) | 2005.06.28 |

둘이면서 하나인가

아! 사랑은 저러해야 하는 것을...

(한글 인터넷에 떠도는 괴테의 은행나무 시)

Dieses Baums Blatt, der von Osten

Meinem Garten anvertraut,

Gibt geheimen Sinn zu kosten,

Wie's den Wissenden erbaut.

Das sich in sich selbst getrennt?

Sind es zwei, die sich erlesen,

Daß man sie als eines kennt?

Fand ich wohl den rechten Sinn:

Fühlst du nicht an meinen Liedern,

Daß ich eins und doppelt bin?

(in: West-östlicher Divan)

의탁해 온 나무가 있어

그 이파리, 비밀스런 의미를 맛보게 하네

아는 자를 기쁘게 하네

하나인가?

남들이 하나인듯 알도록

선택된 둘인가?

올바른 의미를 발견했다네

그대는 내 노래에서

내가 하나이자 둘임을 느끼지 않는가?

(trans. by 兀阜 Orb, 2005)

Here into my garden's field

Hast me secret meaning granted

Which adepts delight will yield

Now divided into two?

Art thou two, who jointed agreeing

and in one united grew?

Have I found the right reply:

In my poems you see truly

Twofold and yet one am I.

(translation by Paul Carus, 1915)

담쟁이

내겐 허무의 벽으로 보이는 것이

그 여자에겐 세상으로 통하는

창문인지도 몰라

내겐 무모한 집착으로 보이는 것이

그 여자에겐 황홀한

광기인지도 몰라

누구도 뿌리내리지 않으려는 곳에

뼈가 닳아지도록

뿌리내리는 저 여자

잿빛 담장에 녹색의 창문들을

무수히 달고 있네

질긴 슬픔의 동아줄을 엮으며

칸나꽃보다 더 높이 하늘로 오르네

마침내 벽 하나를

몸속에 집어넣고

온몸으로 벽을 갉아먹고 있네

아, 지독한 사랑이네

―이경임, 쨍한 사랑노래

(박혜경 이광호 엮음·문학과지성사)에서

저것은 벽

어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때

그때,

담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다.

물 한 방울 없고, 씨앗 한 톨 살아남을 수 없는

저것은 절망의 벽이라고 말할 때

담쟁이는 서두르지 않고 앞으로 나간다.

한 뼘이라도 꼭 여럿이 함께 손을 잡고 올라간다.

푸르게 절망을 잡고 놓지 않는다.

저것은 넘을 수 없는 벽이라고 고개를 떨구고 있을 때

담쟁이 잎 하나는

담쟁이 잎 수 천 개를 이끌고

결국 그 벽을 넘는다.

- 도종환, 담쟁이

나 힘들게 여기까지 왔다

나를 가두었던 것들을 저 안쪽에 두고

내 뿌리가 어디에 있는지는 생각하지 않겠다

지금도 먼 데서 오는 바람에

내 몸은 뒤집히고, 밤은 무섭고, 달빛은

면도(面刀)처럼 나를 긁는다

나는 안다

나를 여기로 이끈 생각은 먼 곳을 보게 하고

어떤 생각은 몸을 굳게 하거나

뒷걸음질치게 한다

아, 겹겹의 내 흔적을 깔고 떨고 있는

여기까지는 수없이 왔었다

- 조은, 담쟁이

나는 담쟁이입니다. 기어오르는 것이 나의 일이지요.

나의 목표는 세상에서 가장 길며 튼튼한 담쟁이 줄기를 이루는 것입니다. 옆 벽에도 담쟁이 동무 잎들이 기어오르고 있었지만 내가 더 길고 아름답습니다. 내 잎들은 부챗살 모양입니다.

오늘도 그 사람이 보러 왔습니다. 나는 힘차게 벽을 기어 올라갔습니다. 그 사람은 한참 동안이나 나를 바라보다가 벽의 어깨를 한 번 쓰다듬고는 떠나갔습니다.

나는 부챗살로 벽을 기어 올라갔습니다. 주홍빛 아침 해가 내 꿈밭 위에서 허리를 펼 때까지. 아아, 세상에서 가장 눈부신 담쟁이 줄기가 될 때까지. 있는 힘을 다해.

- 강은교, 그 담쟁이가 말했다

가을이 깊어지면, 나는 거의 매일 뜰의 낙엽을 긁어모으지 않으면 안 된다. 날마다 하는 일이건만, 낙엽은 어느 새 날아 떨어져서, 또 다시 쌓이는 것이다. 낙엽이란 참으로 이 세상의 사람의 수효보다도 많은가 보다. 삼십여 평에 차지 못하는 뜰이건만 날마다의 시중이 조련치 않다. 벚나무, 능금나무---제일 귀찮은 것이 담쟁이이다. 담쟁이란 여름 한철 벽을 온통 둘러싸고, 지붕과 굴뚝의 붉은 빛만 남기고, 집안을 통째로 초록의 세상으로 변해줄 때가 아름다운 것이지, 잎을 다 떨어뜨리고 앙상하게 드러난 벽에 메마른 줄기를 그물같이 둘러칠 때쯤에는, 벌써 다시 거들떠볼 값조차 없는 것이다. 귀찮은 것이 그 낙엽이다. 가령, 벚나무 잎같이 신선하게 단풍이 드는 것도 아니요, 처음부터 칙칙한 색으로 물들어, 재치 없는 그 넓은 잎은 지름길 위에 떨어져 비라도 맞고 나면, 지저분하게 흙 속에 묻히는 까닭에, 아무래도 날아 떨어지는 족족 그 뒷시중을 해야 한다. [...]

- 이효석, 낙엽을 태우면서 中

'etext' 카테고리의 다른 글

| 딸에게 (10) | 2005.12.18 |

|---|---|

| 끈에게, 괴테의 은행나무 (10) | 2005.10.03 |

| 독산해경(讀山海經) (11) | 2005.06.28 |

| 이슬 곁에서 (10) | 2005.06.10 |

| 장난감 / 타고르 (0) | 2005.04.05 |

초여름 초목은 나날이 자라고

집 둘레 나무는 잎가지가 무성하다

새 떼는 깃들 곳에 즐거워하고

나 또한 내 집을 사랑하노라

이미 밭 갈고 씨 뿌렸으니

이제는 나의 책을 꺼내 읽는다

내 사는 곳 거리에서 멀리에 있어

친한 이도 수레를 돌리어 간다

즐기어 혼자 봄 술을 마시며

정원의 나물 뜯어 안주를 한다

가는 비는 동쪽에서 나리어 오고

비와 함께 불어오는 바람도 좋다

찬찬히 주왕전을 꺼내어 읽고

두루 산해도를 읽어도 본다

고개 끄덕이는 동안 우주를 다 보니

이 보다 더한 즐거움이 어디 있으랴.

孟夏草木長

繞屋樹扶疎

衆鳥欣有託

吾亦愛吾盧

旣耕亦已種

時還獨我書...

* 愛吾齋(애오재) 가 어떨라나.......^^ 헌데 한글로 쓰면 안 이뻐...

안간힘을 쓰며

찌푸린 하늘을

요동치는 우주를

떠받치고 있는

저 쬐그만 것들

작아서, 작아서

늘 아름다운 것들,

밑에서 밑에서

늘 서러운 것들.

― 조태일, 「이슬 곁에서

장난감 / 타고르

아이야, 너는 땅바닥에 앉아서 정말 행복스럽구나,

아침나절을 줄곧 나무때기를 가지고 놀면서!

나는 네가 그런 조그만 나무때기를 갖고 놀고 있는 것을 보고 미소를 짓는다.

나는 나의 계산에 바쁘다, 시간으로 계산을 메꾸어버리기 때문에.

아마도 너는 나를 보고 생각할 것이다,

『너의 아침을 저렇게 보잘것없는 일에 보내다니 참말로 바보 같은 장난이로군!』 하고.

아이야 나는 나무때기와 진흙에 열중하는 법을 잊어버렸단다.

나는 값비싼 장난감을 찾고 있다, 그리고 금덩어리와 은덩어리를 모으고 있다.

너는 눈에 띄는 어떤 물건으로도 즐거운 장난을 만들어낸다.

나는 도저히 손에 넣을 수 없는 물건에 나의 시간과 힘을 다 써버린다.

나는 나의 가냘픈 쪽배로 욕망의 큰바다를 건너려고 애를 쓴다.

그리고 자기도 역시 유희를 하고 있는 것에 지나지 않는다는 것을 잊어버리고 만다

'etext' 카테고리의 다른 글

| 독산해경(讀山海經) (11) | 2005.06.28 |

|---|---|

| 이슬 곁에서 (10) | 2005.06.10 |

| 나쁜 남자 (0) | 2005.03.27 |

| 방석 (0) | 2005.03.20 |

| 열녀함양박씨전(烈女咸陽朴氏傳)-박지원 (0) | 2005.03.03 |

|

정말 나쁘더군요

끝까지 나쁘더군요

화집을 끼고 앉아 잘생긴 남자친구

기다리던 여자였는데

나쁜 남자 만나 창녀가 되어

더이상 잃을 것도 없는 여자가 되어 따라가네요

사실은 부럽기조차 했어요

여자가 몸파는 동안

바닷가에 쪼그리고 앉아 무심하게

기다리고 있는 그 남자가

웬지 부러웠어요

그렇게 슬픈 밥 먹으면서도

함께 떠다닐 수 있다는 게 부러웠나요

더이상 잃을 것도 빼앗길 것도 없는

그들 사랑이 부러웠나요

* 그의 영화는 몰라도 그의 시는 참 좋다. 아마추어의 소박함이 되레 신선하다. 가벼운 무거움이라할지 무거운 가벼움이라할지... 그것도 유쾌하다. 그렇게 슬픈 밥 먹으면서도 한 생을 끝까지 떠나녀야 한다. 그리고 그건 어쩌면 부러울 일일는지도... 아들 생일이다. 없는 시간 쪼개 꺼이꺼이 미역국을 끓여주었는데, 어제 먹던 카레를 달란다. 나쁜 자슥... 화가 덜 풀렸다 이거지...

방석/ 야마노구치 바쿠

바닥 위에 마루

마루 위에는 다다미

다다미 위에 있는 것은 방석

그 위에 있는 것이 안락

안락 위에는 아무 것도 없는 것일까.

어서 깔고 앉으세요, 권하는 대로

안락하게 앉은 쓸쓸함이여,

바닥 세계를 멀리 내려다보고 있는 듯이

생소한 세계가 쓸쓸하구나.

- 하이타니 겐지로 <태양의 아이>에서

사진: 최민식

'etext' 카테고리의 다른 글

| 장난감 / 타고르 (0) | 2005.04.05 |

|---|---|

| 나쁜 남자 (0) | 2005.03.27 |

| 열녀함양박씨전(烈女咸陽朴氏傳)-박지원 (0) | 2005.03.03 |

| 모진 소리 (0) | 2005.02.13 |

| 벌써 잊었단 말인가/ 이향아 (0) | 2005.02.02 |

모진 소리를 들으면

내 입에서 나온 소리가 아니더라도

내 귀를 겨냥한 소리가 아니더라도

모진 소리를 들으면

가슴이 쩌엉한다.

온몸이 쿡쿡 아파온다

누군가의 온몸을

가슴속부터 쩡 금가게 했을

모진 소리

나와 헤어져

덜컹거리는 지하철에서

고개를 수그리고

내 모진 소리를 자꾸 생각했을

내 모진 소리에 무수히 정 맞았을

누군가를 생각하면

모진 소리,

늑골에 정을 친다

쩌어엉 세상에 금이 간다.

'etext' 카테고리의 다른 글

| 방석 (0) | 2005.03.20 |

|---|---|

| 열녀함양박씨전(烈女咸陽朴氏傳)-박지원 (0) | 2005.03.03 |

| 벌써 잊었단 말인가/ 이향아 (0) | 2005.02.02 |

| 송년수필/ 피천득 (0) | 2005.01.03 |

| 비잔티움의 항해(航海) (0) | 2004.12.25 |

나를 멈추게 하는 것들 - 속도에 관한 명상 / 반칠환

보도블럭 틈에 핀 씀바귀꽃 한 포기가 나를 멈추게 한다

어쩌다 서울 하늘을 선회하는 제비 한두 마리가 나를 멈추게 한다

육교 아래 봄볕에 탄 까만 얼굴로 도라지를 다듬는 할머니의 옆모습이 나를 멈추게 한다

굽은 허리로 실업자 아들을 배웅하다 돌아서는 어머니의 뒷모습은 나를 멈추게 한다

나는 언제나 나를 멈추게 한 힘으로 다시 걷는다

어제는:

1. 호주제 헌법 불합치 판결

2. 지율스님 단식 풀다

3. 마감

|

힘겨운 시간에 함께하여 주신 모든 분들께 감사드립니다.

저는 모든 생명과 우리들이 둘이 아니라는 데서 천성산 이야기를 시작했으며, 지금은 대립되는 듯 보이는 정책과 동화처럼 쓴 도롱뇽 이야기가 둘이 아니라는 데서 이야기를 시작했습니다. 그 과정에서 저의 미숙함으로 인해 많은 혼란과 심려를 끼쳐드렸습니다.

이제 마른 땅에 심어진 생명의 나무가 자랄 수 있도록 그 영지가 우리와 아이들의 미래가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 그동안 함께하여 주신 뭇 분들의 이야기에 귀 기울이고 참회하는 마음으로 일어서겠습니다.

2005년 2월3일 지율 합장.

'your eyes > issue' 카테고리의 다른 글

| 칸트와 저작권 (0) | 2005.02.13 |

|---|---|

| 한국최초의 여류비행사 박경원 (0) | 2005.02.07 |

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

| 자본주의, 자연, 사회주의 (0) | 2004.12.22 |

| 새천년 사회 대안은'생태주의' (0) | 2004.12.22 |

벌써 잊었단 말인가/ 이향아

오늘 하루 편히 쉬기로 하였다

장막을 치고 거미줄 같은 관계에서

나를 떼어서

쉬어야지

편히 쉬었다

어슬어슬 해가 저문다

그러나 나를 벌써 잊었단 말인가

그러나 나를 모두 버렸단 말인가

오늘 하루 쉬는 동안

한 통의 전화도 없었다

아무도 날 불러내지 않았다

그들은 나 없이도 잘 돌아가고

아무 탈이 없나 보다

섭섭하다

이 배신과 절망

이 추방과 소외

내가 먼저 세상을 잊으려고 했으면서

내가 먼저 세상을 버리려고 했으면서

'etext' 카테고리의 다른 글

| 열녀함양박씨전(烈女咸陽朴氏傳)-박지원 (0) | 2005.03.03 |

|---|---|

| 모진 소리 (0) | 2005.02.13 |

| 송년수필/ 피천득 (0) | 2005.01.03 |

| 비잔티움의 항해(航海) (0) | 2004.12.25 |

| Short stories by O Henry (0) | 2004.11.17 |

* 이 시가 교과서에 수록되었다는데, 번역, 맘 안든다...

비잔티움의 항해(航海)

- 예이츠(Yeats)/정현종 옮김

저 곳은 늙은이들이 살 나라가 못 된다, 서로 껴안고 있는

젊은이들, 나무 속의 새들

―저 죽어 가는 세대들―은 노래 부르며,

연어―폭포, 고등어 우글대는 바다,

물고기, 짐승, 혹은 조류(鳥類)는 온 여름 내내 찬미한다.

온갖 배고 태어나고 죽는 것들을.

관능의 음악에 흘리어, 모두가

늙지 않는 지성의 기념비를 소홀히 하고 있다.

2

늙은이는 다만 하나의 하찮은 물건,

막대기에 걸린 다 헐어진 옷, 만일

영혼이 손뼉치며 노래 부르지 않는다면,

죽어야 할 옷의 조각조각을 위해 더욱더 소리 높이 노래 부르지 않는다면,

또한 거기엔 영혼의 장려한 기념비를 공부하는

노래 학교만이 있다.

그래서 나는 바다를 건너

성스러운 도시 비잔티움으로 항해해 왔다.

3

오 마치 벽의 황금빛 모자이크 속에 있는 것처럼

신의 성스런 불 속에 서 있는 성인들이여,

성화(聖火)로부터 나오라, 감돌며 내려오라,

그래서 내 영혼의 노래 스승이 되어라.

나의 심장을 태워 없애라. 욕망으로 병들고

죽어 가는 동물에 얽매이어

심장은 스스로가 뭔지 알지 못하니, 그리고 나를

영원한 예술품 속에 넣어 다오.

4

일단 자연을 벗어나면 나는 결코

어떠한 자연적인 것에 닮은 육체의 형태를 취하지 않으리,

오직 희랍 금세공이

졸음 오는 황제를 잠 깨워 놓기 위해,

혹은 비잔티움의 귀족과 귀부인들에게 과거, 현재, 미래를

노래해 주도록 황금가지 위에 앉혀 놓은

금박 혹은 황금 에나멜로 만든

그런 형상(形象)이 되리라.

SAILING TO BYZANTIUM

W.B. Yeats

I

That is no country for old men. The young

In one another's arms, birds in the trees--

Those dying generations -- at their song,

The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,

Fish, flesh, or fowl, commend all summer long

Whatever is begotten, born, and dies.

Caught in that sensual music all neglect

Monuments of unageing intellect.

II

An aged man is but a paltry thing,

A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing

For every tatter in its mortal dress,

Nor is there singing school but studying

Monuments of its own magnificence;

And therefore I have sailed the seas and come

To the holy city of Byzantium.

III

O sages standing in God's holy fire

As in the gold mosaic of a wall,

Come from the holy fire, perne in a gyre,

And be the singing-masters of my soul.

Consume my heart away; sick with desire

And fastened to a dying animal

It knows not what it is; and gather me

Into the artifice of eternity.

IV.

Once out of nature I shall never take

My bodily form from any natural thing,

But such a form as Grecian goldsmiths make

Of hammered gold and gold enamelling

To keep a drowsy Emperor awake;

Or set upon a golden bough to sing

To lords and ladies of Byzantium

Of what is past, or passing, or to come.

- The Tower (1927)

'etext' 카테고리의 다른 글

| 벌써 잊었단 말인가/ 이향아 (0) | 2005.02.02 |

|---|---|

| 송년수필/ 피천득 (0) | 2005.01.03 |

| Short stories by O Henry (0) | 2004.11.17 |

| 황금거위 - 몽중인(방정환) (0) | 2004.09.12 |

| 이태준의 왕자 호동 (0) | 2004.09.12 |

- 차 례 -

1. 도서관 관련 시

2. 도서관 관련 영화/소설/드라마

3. 도서관 관련 그림, 사진, 일러스트, 광고

4. 도서관 관련 유머

5. 도서관을 다룬 칼럼/시론/에세이

6. 도서관에서 일어난 재미있고 훈훈한 이야기

7. 도서관 관련 흥미진진한 FAQ

9. 도서관 관련 명언/표어

http://web.archive.org/web/20030416231559/pwclis.pwc.ac.kr/lis/fun/index.html

도서관에서

지식의 배설물들을 이렇게 체계적으로 쌓아놓으니

참 두엄자리 장관이로다

이 거름 뿌리면 저 수많은 두뇌의 화초들

이파리에서 김이 무럭무럭 나리니

복사실에선 지식을 태우는 연기가 스모그를 이루고

사람들은 스모그 속에서 의식의 사리를 줍는다

계통적으로 정리된 나무의 납골당에서

진시황이 불태운 책 한 권을 꺼내드니

살이라고는 하나도 없는 사람들의 시체가 시커멓다

얇은 종이관에 안치된 시체들에게 소중히 경배하면서

우리는 제사장에게 우리들의 이름 한 점씩을 떼어주고

시체들이 제공하는 언제나 날것인 죽은 회를 음복한다

이것이 오늘날 우리들의 새로운 제사법이다

아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고

야곱은 유다와 그의 형제를 낳고

유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고

베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고

람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고

지식은 기하급수적으로 늘어서 썩어가노라

달마는 지혜의 해골을 혜가에게 건네주고

혜가는 승찬에게 건네주고

승찬은 도신에게 건네주고

홍인은 혜능에게 그 해골 건네주니

지혜 또한 썩고 또 썩어 다시 똥이 되는데

그 똥 먹기 위해 이렇듯 북새통을 이루니

똥을 퍼주는 배식원들은 자꾸만 불친절해지고

오줌 한 방울도 흘리지 않기 위해 배고픈 사람들은

아무 소리 못 하고 똥독을 소중히 받아안는다

아 그 거름 모래비처럼 세상에 쏟아질 날

입 벌리고 기다리노라

이것이 오늘날 우리들의 새로운 고행법이다

나무의 시체를 먹고 또 먹어

나의 뱃속에 도서관만한 나무 한 그루 뿌리내릴 때까지

나는 나를 낳고 나는 나를 낳고

나는 나에게서 나와 나를 낳고

먼저 죽어야 할 나의 고기로 회를 펴 먹는 시간

먹어도 먹어도 줄지 않는 헛된 식욕을 위해

시간의 목탁을 두들기며 탁발하는

차창룡 (시인) / 문학동네 2001년 여름호 pp. 314-316

'알아서 남주자 > relax' 카테고리의 다른 글

| Warum ist «Schule doof» und Lernen chic? (0) | 2004.12.24 |

|---|---|

| 아 라떼아트 였구낭~ (0) | 2004.12.19 |

| 평행선 (0) | 2004.12.01 |

| 미국 대선에서 온라인 투표가 불가능한 이유-,,-;; (0) | 2004.10.30 |

| 당신의 평등감수성? (0) | 2004.09.20 |

울엄마 보고

이종택/시인

이웃집 순이

울엄마 보고

할매라고 불렀다.

잠이 안 온다.

낼 아침 먹고

따지러 가야겠다.

- 울엄마가 더 늙었나.

- 네 엄마가 더 늙었나.

(발행월 : 96년 12월)

정지용

얼골 하나야

손바닥 둘로

폭 가리지만,

보고 싶은 마음

호수만 하니

눈 감을 밖에

오리 모가지는

호수를 감는다

오리 모가지는

자꼬 간지러워(발행월 : 96년 04월)

송아지

권태응/아동문학가

껑충껑충 송아지

엄마 뒤 따라,

벼 실러 들 가는데

뛰어가고.

엄매 엄매 송아지

엄마가 쉬면,

선 채로 젖꼭지를

물고 빨고.(발행월 : 96년 09월)

호박잎

김종길/아동문학가

비가 오면 호박잎은

우산이 되지요

호박꽃이 젖을까 봐

우산이 되지요.

해가 쬐면 호박잎은

양산이 되지요

호박꽃이 더울까 봐

양산이 되지요.(발행월 : 96년 06월)

김은영/아동문학가

변소 갈 때마다

보는 꽃

우물 갈 때마다

보는 꽃

꿀벌 잡으려고

꽃잎 오므려 본 꽃

못생긴 얼굴

호박꽃이라고

그건 꽃을 볼 줄

모르는 사람

언제 보아도

엄마 얼굴처럼 푸근한

여름내

시들지 않는 꽃

눈 감고도

어디 피었는지 아는 꽃

(발행월 : 96년 07월)

병아리

윤동주/시인

ꡒ뾰, 뾰, 뾰

엄마 젖좀 주라ꡓ

병아리 소리.

ꡒ꺽, 꺽, 꺽,

오냐 좀 기다려ꡓ

엄마닭 소리.

좀 있다가

병아리들은

엄마 품속으로

다 들어갔지요.

발행월 : 96년 07월

성내운

우리 반 동무들은 모두 달라요.

얼굴도 다르고

키도 달라요.

모두가 똑같아지면 우스울 거야.

우리 반 동무들은 모두 달라요.

생각도 다르고

재주도 달라요.

모두가 똑같아지면 우스울 거야.

어머니는 아버지와 달라서 좋고

오빠는 언니와 달라서 좋아요.

서로가 똑같으면 우스울 거야.

나는 나는

동무들과 달라질래요.

오빠와 언니와도 달라질래요.

모두가 똑같으면 우스울 거야.

나는 나는

이 세상의 누구와도 달라질래요.

달라져서 더 좋은 사람이 되고

말 거야.

(발행월 : 96년 09월)

형제별

방정환

날 저무는 하늘에

별이 삼형제

반짝반짝

정답게 지내이더니

웬일인지 별 하나

보이지 않고

남은 별이 둘이서

눈물 흘린다.

발행월 : 96년 10월

하청홍 / 시인

겨울날

외갓집에서

홍시를 먹는다.

화로 속에

묻어 둔

빨간 숯불처럼

할머니 가슴 속에

고이 묻어 둔

빨간 불씨.

어머니 마음보다

한겹 더 도타운

할머니 사랑.

이 겨울

빨간 불씨

홍시를 먹는다.

(발행월 : 96년 12월)

'etext' 카테고리의 다른 글

| 고학년이야기 - 통일말하기 대회 (3) | 2004.09.12 |

|---|---|

| 이야기마을 - 고학년시 (0) | 2004.09.12 |

| 이야기마을 - 사람으로 태어난 권리 (0) | 2004.09.12 |

| 고학년이야기 - 재미있는 과학 이야기(2) (0) | 2004.09.12 |

| 고학년이야기 - 재미있는 과학 이야기(1) (0) | 2004.09.12 |

독산해경(讀山海經) / 도연명

초여름 초목은 나날이 자라고

집 둘레 나무는 잎가지가 무성하다

새 떼는 깃들 곳에 즐거워하고

나 또한 내 집을 사랑하노라

이미 밭 갈고 씨 뿌렸으니

이제는 나의 책을 꺼내 읽는다

내 사는 곳 거리에서 멀리에 있어

친한 이도 수레를 돌리어 간다

즐기어 혼자 봄 술을 마시며

정원의 나물 뜯어 안주를 한다

가는 비는 동쪽에서 나리어 오고

비와 함께 불어오는 바람도 좋다

찬찬히 주왕전을 꺼내어 읽고

두루 산해도를 읽어도 본다

고개 끄덕이는 동안 우주를 다 보니

이 보다 더한 즐거움이 어디 있으랴.

'etext' 카테고리의 다른 글

| e-text 데미안 外 (0) | 2004.08.22 |

|---|---|

| 온라인 도서관 ibrary (0) | 2004.08.22 |

| 삶의 빛을 위한 기도 (0) | 2004.07.29 |

| 여기는 안드로메다 (0) | 2004.06.10 |

| 별이 달에게/ 김규동 (8) | 2004.06.01 |

地球는

몹시도 좁은 고장이더군요.

한 億萬年쯤

태양을 따라다녔기로서니

이렇게 呼吸이 가쁠 수야 있습니까?

'etext' 카테고리의 다른 글

| 독산해경(讀山海經) / 도연명 (0) | 2004.08.11 |

|---|---|

| 삶의 빛을 위한 기도 (0) | 2004.07.29 |

| 별이 달에게/ 김규동 (8) | 2004.06.01 |

| 산산산/ 신석정 (1) | 2004.05.30 |

| 자화상/ 나운영 (0) | 2003.12.30 |