'your eyes/literature'에 해당되는 글 33건

- 2007.12.01 :: Best Illustrated Children's Books 2007 - The New York Times

- 2007.12.01 :: Notable Children's Books of 2007 - New York Times

- 2007.11.29 :: The 10 Best Books of 2007 - New York Times

- 2007.08.08 :: 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 1

- 2007.08.05 :: 의도적 오역?

- 2007.07.30 :: 문예기행

- 2007.07.26 :: 한국문학과 탈국가적 상상력

- 2007.07.08 :: 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어

- 2007.06.20 :: [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언

- 2007.05.29 :: 문학으로 읽는 우리시대의 경계

- 2007.03.29 :: 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉

- 2007.03.08 :: [기사]가브리엘 마르케스

- 2006.11.18 :: 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 4

- 2006.10.28 :: 황순원

- 2006.09.07 :: 인간과 문학

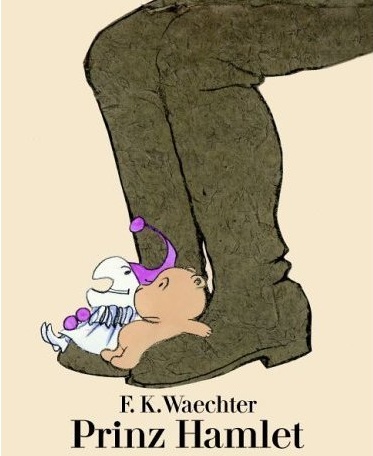

- 2006.07.05 :: Friedrich Karl Waechter 3

- 2006.02.07 :: 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 7

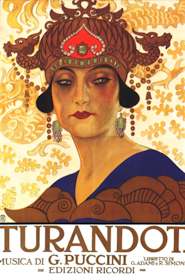

- 2005.10.08 :: 투란도트의 수수께끼 8

- 2005.06.25 :: 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' 6

- 2005.04.04 :: [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물

- 2005.01.04 :: Ecocriticism: Literature and Ethics

- 2004.12.22 :: 생태문학론

- 2004.12.22 :: 자기 중심 의식에서 생태의식으로

- 2004.12.22 :: 에코아나키즘

- 2004.12.22 :: 김지하의 생명선언

- 2004.12.22 :: 녹색희망

- 2004.12.22 :: 작가와비평

- 2004.12.22 :: 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식

- 2004.12.22 :: 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다

- 2004.12.16 :: 2004년 신춘문예 당선작에 관한 시평詩評

Best Illustrated Children's Books 2007 selected by the New York Times ▶ Slideshow

- Every Friday by Dan Yaccarino.

- Jabberwocky illustrated by Christopher Myers.

- The Arrival by Shaun Tan.

- First the Egg by Lauren Vaccaro Seeger. Looks good.

- Not a Box by Antoinette Portis.

- 600 Black Spots by David A. Carter.

- The Frog Who Wanted to See the Sea by Guy Billout.

- The Wall by Peter Sis.

- Old Penn Station by William Low.

- Invention of Hugo Cabret by Brian Selznick.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Notable Children's Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.12.01 |

|---|---|

| The 10 Best Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.11.29 |

| 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 (1) | 2007.08.08 |

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

GLASS SLIPPER, GOLD SANDAL

A Worldwide Cinderella.

By Paul Fleischman. Illustrated by Julie Paschkis. Holt. $16.95. (Ages 5 and up)

Multicultural versions of Cinderella aren’t new, but Fleischman’s text — woven together from some of the 1,000 sources of the Cinderella story — has to be one of the most artful. Here Cinderella puts on glass slippers or diamond anklets or gold sandals, and travels to the ball by breadfruit coach or galloping mare.

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS

By J. K. Rowling. Illustrated by Mary GrandPré. Arthur A. Levine/Scholastic. $34.99.

This book, among the best-selling of all time, brings to a close a 10-year series exceptional for its appeal to fans from 7 to 70. In this final volume, Harry faces his last battle with Voldemort and solves the mystery behind his enigmatic elders, Severus Snape and Albus Dumbledore. The Harry Potter books have won their author “imperishable renown,” as Christopher Hitchens wrote in these pages. “Probably for many decades there will still be millions of adults who recall their initiation to literature as a little touch of Harry in the night.”

EXTRAS

By Scott Westerfeld. Simon & Schuster. $16.99. (Ages 12 and up)

The finale to Westerfeld’s thought-provoking Uglies series, set in a postindustrial dystopia, continues its dissection of a culture transfixed by beauty and celebrity. In the future, everyone tries to raise his or her “face rank” within the fame economy, using personal hovercams, as if would-be star and member of the paparrazi at the same time. There is also plenty of hoverboard derring-do as a band of outsiders confronts a new menace.

THE ABSOLUTELY TRUE DIARY OF A PART-TIME INDIAN

By Sherman Alexie. Illustrated by Ellen Forney. Little, Brown. $16.99.(Ages 12 and up)

Alexie’s first young adult novel, winner of this year’s National Book Award for young people’s literature, overflows with truth, pain and black comedy amid lacerating memories of life on the rez. (“My parents came from poor people who came from poor people ... all the way back to the very first poor people.”) Closely based on the author’s own childhood on the Spokane Reservation in Washington, the novel is an unforgettable portrait of getting by in harsh circumstances, then getting out.

HOW TO BE A BABY ... BY ME, THE BIG SISTER

By Sally Lloyd-Jones. Illustrated by Sue Heap. Schwartz & Wade/Random House. $15.99. (Ages 4 to 8)

An ultracharming picture book presented as a kind of comic how-to manual to a baby brother, full of love, self-importance and well-meaning scorn (“You talk, but no one knows what you’re saying”). A shift in tone at the end signals the enduring affection and pride in being the older sibling.

THE ARRIVAL

By Shaun Tan. Arthur A. Levine/Scholastic. $19.99. (Ages 10 and up)

This graphic novel portraying a stranger’s arrival in a strange land draws on landscapes from Australia to America, photographs of Ellis Island and dreamlike imagery from who knows where. Ominous shadows vie with a hopeful vision of a new beginning. “‘The Arrival’ tells not an immigrant’s story, but the immigrant’s story,” Gene Luen Yang wrote in these pages. A New York Times Best Illustrated Book of the year.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Best Illustrated Children's Books 2007 - The New York Times (0) | 2007.12.01 |

|---|---|

| The 10 Best Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.11.29 |

| 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 (1) | 2007.08.08 |

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

MAN GONE DOWN

By Michael Thomas. Black Cat/Grove/Atlantic, paper, $14.

OUT STEALING HORSES

By Per Petterson. Translated by Anne Born. Graywolf Press, $22.

THE SAVAGE DETECTIVES

By Roberto Bolaño. Translated by Natasha Wimmer. Farrar, Straus & Giroux, $27.

THEN WE CAME TO THE END

By Joshua Ferris. Little, Brown & Company, $23.99.

TREE OF SMOKE

By Denis Johnson. Farrar, Straus & Giroux, $27.

Nonfiction

IMPERIAL LIFE IN THE EMERALD CITY: Inside Iraq's Green Zone.

By Rajiv Chandrasekaran. Alfred A. Knopf, $25.95; Vintage, paper, $14.95.

LITTLE HEATHENS: Hard Times and High Spirits on an Iowa Farm During the Great Depression.

By Mildred Armstrong Kalish. Bantam Books, $22.

THE NINE: Inside the Secret World of the Supreme Court.

By Jeffrey Toobin. Doubleday, $27.95.

THE ORDEAL OF ELIZABETH MARSH: A Woman in World History.

By Linda Colley. Pantheon Books, $27.50.

THE REST IS NOISE: Listening to the Twentieth Century.

By Alex Ross. Farrar, Straus & Giroux, $30.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Best Illustrated Children's Books 2007 - The New York Times (0) | 2007.12.01 |

|---|---|

| Notable Children's Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.12.01 |

| 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 (1) | 2007.08.08 |

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

이문구의 ‘우리 동네’가 인터넷소설?

황당한 얘기 같지만 최혜실(45·사진) 경희대 국문과 교수의 설명을 들으면 이해할 만하다. ‘다북쑥이나 한 전 베어뉘였더라면 밭마당귀에 모깃불이라도 놓고 나앉아 보련만’ 같은, 충청도 사투리를 그대로 옮긴 ‘우리 동네’의 몇 구절을 떠올려 보면 그렇다. 문학적 성과와는 별개로, 대부분의 인터넷소설도 구어(口語)를 거의 그대로 옮겨놓는다. 이문구 소설 특유의 구술성은 인터넷 글쓰기의 특징이기도 하다.

새 평론집 ‘문자문학에서 전자문화로’(한길사)에서 최혜실 교수는 우리 소설과 인터넷 말글이 ‘닮은꼴’이라고 말한다. 최 교수는 2000년 KAIST에서 ‘디지털 스토리텔링’이라는 과목을 개설해, ‘게임, 영화, 애니메이션, 광고 등 모든 콘텐츠에 적용되는 서사’로서의 ‘디지털 스토리텔링’이라는 개념을 국내 처음으로 선보였다. 엄숙함과 경건함이 덧입혀진 한국문학과 가볍고 일회적인 인터넷 글쓰기가 비슷하다는 그의 주장은 도발적이다. 그렇지만 인터넷 시대에 블로그, 손수제작물(UCC)과 경쟁해야 하는 한국문학에 대한 이런 분석은 의미 있다.

[도발성]

![]()

인터넷 글쓰기의 영향은 젊은 작가들의 작품에서 더욱 뚜렷하다. ‘문학이라고 별수 있겠나. 내가 있었던 문학판은 진창이었고 나는 한 마리 개였죠’라는 김종광(36·사진) 씨의 ‘낙서문학사발흥자편’ 속 인물의 대사는 인터넷을 통해 익숙한 ‘말본새’라는 것.

[가벼움]

![]()

박민규(39·사진) 씨의 ‘지구영웅전설’에는 슈퍼맨, 바나나맨 같은 ‘유치한’ 캐릭터들이 등장한다. ‘미국식 제국주의 비판’이라는 거대한 테마지만 코믹한 설정을 통해 무게감을 확 줄여 버린다. 최 교수는 “인터넷 게시판에서 대통령이나 국회의원에 대한 비판이 단 한 줄의 별명이나 비유, 심지어 욕설로 대치되는 상황과 흡사하다”면서 심각한 주제를 가볍게 다루는 이 형식은 젊은 작가들의 소설과 인터넷 댓글의 공통점이라고 설명한다.

[재조립]

![]()

지적인 소설을 쓰는 것으로 알려진 김연수(37·사진) 씨의 소설에도 인터넷 글쓰기의 영향이 스며 있다는 분석은 흥미롭다. 일제강점기가 배경인 단편들이 묶인 ‘나는 유령작가입니다’의 경우 “역사가 사실로서가 아니라 작가가 수집한 정보의 다시 쓰기로 재탄생한다”. 이 구성 방식은 디지털 환경에서 누리꾼이 원하는 자료를 자르고 붙여 재조립하는 것과 닮았다는 것이다.

“엄숙함 털고 주절거리듯…디지털시대 걸맞은 문제의식 짚어내야”

‘종이 소설’의 미래는 어떻게 될까?

최 교수는 오감을 자극하는 멀티미디어의 특성상 ‘인터넷인데 글자만 나오는’ 인터넷소설의 세가 약해진 것은 당연하다고 말한다.

다만 엄숙하고 경건한 문학의 가치는 바래 가지 않겠느냐는 게 그의 의견이다. 게임 영화 광고 등 문화 각 분야에서 다양한 스토리텔러가 나오는 시대에, 소설가는 이제 시대의 선지자가 아니라 ‘원 오브 스토리텔러’가 되지 않겠느냐는 것이다.

최 교수는 “한국 소설이 새로워지기 위해선 형식만 인터넷 글쓰기와 흡사하고 주제의식은 고루한 소설이 아니라 디지털 시대의 문제의식을 정면으로 맞서서 짚어 내는 작품이 나와야 할 것”이라고 말했다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Notable Children's Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.12.01 |

|---|---|

| The 10 Best Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.11.29 |

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

| 한국문학과 탈국가적 상상력 (0) | 2007.07.26 |

JOINS 아시아 첫 인터넷 신문

황우석의 발견을 칭찬하지 않은건 역사적 아이러니

* 의도적 오역?

오늘 여기저기 포탈을 보니 가끔 이 기사 http://kr.news.yahoo.com/shellview.htm?linkid=477&articleid=2007080401192829080 가 눈에 띄어서, 한번 원문을 디비기로 해보았음. 황뿌아들의 구라질이 어디 하루이틀 된 일이어야지. 그래서 뇩 타임즈 http://www.nytimes.com/2007/08/03/science/03cell.html 에 들어가 보았더니만, 역시나 여기저기 구라와 인위적 오역으로 가득차 있더구먼. 쯔쯥..

원문:

“It could have been a seminal finding if they hadn’t had their blinders on,” said Kent E. Vrana, an expert on parthenogenesis at Pennsylvania State University.

노창현의 지좆대로 번역:

그는 보스턴어린이병원의 김기태박사와 조지 데일리 박사팀이 과학저널 ‘셀스템셀’에 발표한 연구성과를 전하면서 “황 박사팀은 그들의 눈을 가리는 사람들이 아니었다면 독창적인 발견을 인정받았을 것”이라는 펜실배니아주립대 처녀생식전문가 켄트 브라나 박사의 말을 소개했다.

맞는 번역: 만일 그들이 눈에 뭐가 씌이지 않았다면, 그 발견은 매우 독창적인 것이었을 것이다.

blinders를 '그들의 눈을 가리는 사람들'이라고 번역한 대단한 노창현. 이건 번역이 아니라 아예 창작의 수준이다.

원문: “I’m delighted there was an explanation that didn’t involve fraud,”

노창현의 지좆대로 번역: “그들의 발견에 사기가 없었다는 사실에 기쁘다”

맞는 번역: 번역이야 대충 맞지. 하지만, 저 원문의 뉘앙스는 황구라의 사기질에 대한 냉소가 들어있음. 의역하자면, "왠일이래? 황구라가 한 짓중에 사기질 아닌것도 있고?" 정도가 될 듯하군.

원문: "It becomes an historic irony that Hwang was the first to produce the parthenogenetic stem cell but didn’t appreciate what he had,” Dr. Daley said.

노창현의 지좆대로 분석: 웨이드 기자는 데일리 박사가 “최초로 처녀생식 줄기세포를 수립한 황 박사가 칭찬받지 못한 것은 역사의 아이러니”라고 말했다면서 “황 박사가 2004년 논문에서 처녀생식의 가능성이 없다고 기술한 것때문에 처녀생식을 통한 배아줄기세포 수립은 과학적 신뢰를 많이 얻지는 못할 것 같다”고 전망했다.

맞는 번역: "황구라가 최초로 처녀생식 줄기세포를 발견하고서도 그가 이룬 것을 충분히 이해하지 못한 것은 역사의 아이러니다."

노창현 이친구는 appreciate가 '칭찬하다''감사하다'의 의미만 가지는줄 아는 모양임. 그리고, 지넘 번역대로라면 appreciate의 주어는 황구라인데, 그럼 황구라가 지가 해놓은걸 스스로 '칭찬'해야지 왜 뜬금없이 칭찬을 '받아야' 하는것인지 모르겠음.

노창현 당신한테 한마디 하는데, 모르고 이딴짓 했으면, 당신은 외신분석 기자질 그만해야 할 듯 싶고, 만일 알고도 이딴짓 했다면, 당신은 그냥 쓰레기일 뿐임.

노창현 당신과 좆선일보 김대중의 지좆대로 외신분석이랑 뭐가 다른지 좀 이해시켜주길 바람.

그리고, 여기 계신 황빠 제위분들. 저 뉴욕타임즈 기사는 황구라의 발견을 아쉬워하는게 아니라, 지가 해논것도 이해할 능력이 없었던 사기꾼대 대한 냉소가 가득한 기사임을 이해하기 바람. 만일 아니라면, 당신들 영어선생 비루스한테 물어보시던가.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| The 10 Best Books of 2007 - New York Times (0) | 2007.11.29 |

|---|---|

| 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 (1) | 2007.08.08 |

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

| 한국문학과 탈국가적 상상력 (0) | 2007.07.26 |

| 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어 (0) | 2007.07.08 |

류가미 - 1968년 서울에서 태어나 연세대 심리학과를 졸업했다. 1999년 「문학과 사회」 봄호에 '아름다운 날'을 발표하면서 문단에 나왔다. 지은 책으로 <라디오>, <거미 여인의 집>, <아! 동생이 없어졌어요>, <오구리의 열두 살> 등이 있다.

[문화/레저]다시 출발점에 서서…예술이란 과연 무엇인가?

안녕하세요. 류가미입니다. 드디어 오늘로써 길었던 우리들의 여행이 끝이 납니다. 이제 목적지가 눈앞에 보이는데 여러분은 여행의 끝자락에서 무엇을 느끼시나요? 솔직히 연재를 끝내는 제 기분은 시원섭섭합니다. ... (2007-07-27 오후 9:23:24)

[문화/레저]로고스 중심주의를 넘어서 ―포스트 모더니즘

안녕하세요 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로 포스트모더니즘에 대해서 이야기해볼까 합니다. 모더니즘은 작품보다 개념으로 승부를 하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 지난 시간에 이야기했던... (2007-07-22 오전 10:23:22)

[류가미의 문예기행(33) 1차 세계 대전과 숭고를 잃어버린 세계]

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 것처럼 1차 세계 대전 당시에 일어났던 다다이즘에 대해서 이야기해 볼까 합니다. 다다이즘은 무척 중요한 문예운동인데, 그것은 다다이즘이 모더니즘과 포스... (2007-07-13 오후 8:17:58)

[문화/레저]모더니즘의 탄생-재현의 위기 극복, 새 미학에 도전

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘부터 몇 주 동안 모더니즘이라는 문예사조에 대해서 이야기해볼까 합니다. 모더니즘에 대해 이야기하기 전에 모더니즘이 일어나기 전에 상황에 대해서 설명하는 것이 좋을 것 같습니다.... (2007-07-08 오전 10:39:47)

[문화/레저]무엇이 세계를 바꾸는가? 전위 예술과 러시아 혁명

[류가미의 문예기행(32) 세기말주의에서 러시아 혁명까지③]

안녕하세요, 류가미입니다. 19세기 태어나 20세기에 가장 큰 영향을 준 사람이 있다면 그것은 마르크스(1818~1883), 니체(1844~1900), 프로이트(1856~1939)일 겁니다. 마르크스는 사회... (2007-06-29 오후 5:11:00)

[문화/레저]‘불멸의 실재는 없다’ - 세기말 니힐리즘의 계보학

[류가미의 문예기행(32) 세기말주의에서 러시아 혁명까지②]

안녕하세요, 류가미입니다. 지난 연재에 열독자님이 올린 댓글 읽었습니다. 열독자님의 보들레르에 대한 생각은 저의 입장과 많이 다른 것 같습니다. 그것도 그럴 것이 열독자님과 저는 서로 다른 위치에서 보들레... (2007-06-22 오후 5:45:00)

[문화/레저]더 이상 희망은 없다. 세기말주의와 ‘악의 꽃’

[류가미의 문예기행(31) 세기말주의에서 러시아 혁명까지①]

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘은 19세기 말에 유행했던 세기말주의에 대해서 알아볼까 합니다. 세기말주의는 프랑스에서 시작하여 1890년대 유럽 각국에 퍼진 퇴폐적인 성향(decadans)을 말합니다. ... (2007-06-15 오후 5:03:10)

[문화/레저]나는 고발한다, 사회의 부조리와 부패한 권력을

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 사실주의가 발전되어 온 과정을 살펴보면서 문학과 정치의 상관관계에 대해서 살펴볼까 합니다. 원래 사실주의는 낭만주의의 반동으로 형성되었습니다. 쿠르베는 신화나 전설을 ... (2007-06-08 오후 6:41:00)

[문화/레저]보바리 부인, 내가 아닌 다른 사람이 되고 싶어

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 것처럼 보바리 부인에 대해서 이야기해볼까 합니다. 개인적으로 플로베르는 낭만적인 성향이 강한 사람이었지만 그의 소설 보바리 부인은 사실주의의 성서처럼 ... (2007-06-01 오후 5:59:00)

[문화/레저]스탕달, 낭만주의를 넘어 사실주의로 가는 다리

[류가미의 문예기행(28) 적과 흑 ― 1830년의 연대기]

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로, 사실주의에 대해서 이야기해볼까 합니다. 사실주의라는 문예운동을 시작한 사람은 쿠르베(1819~1877)입니다. 1850년 대 그는 당대의 낭만주... (2007-05-25 오후 6:40:33)

[문화/레저]후기 낭만주의와 제국주의의 악몽-프랑켄슈타인

[류가미의 문예기행(27) 메리 셸리, 새로운 장르의 어머니]

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로, 메리 셸리(1797-1851)의 프랑켄슈타인에 대해서 이야기할까 합니다. 사실 이 작품만큼 최초라는 말이 많이 붙은 작품도 없을 겁니다. 평론가... (2007-05-18 오후 6:10:00)

[문화/레저]산업혁명의 반동으로서 성장하는 영국의 낭만주의

[류가미의 문예기행(26) 고딕 소설에서 장르 소설로]

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘부터 영국의 낭만주의에 대해서 알아볼까 합니다. 18세기 영국은 프랑스처럼 대혁명과 공포 정치, 왕정복고 5월과 2월 혁명이라는 정치적 파란을 겪지 않았습니다. 그렇다고 독일... (2007-05-11 오후 4:22:00)

[문화/레저]숭고의 미학, 인간을 초월한 절대적 존재를 찾아서

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로, 낭만주의에 영향을 미친 칸트의 철학에 대해서 이야기해볼까 합니다. 사실 칸트는 유럽의 철학과 도덕 그리고 미학을 바꾸어놓은 사람이었습니다. 그는... (2007-05-04 오후 6:00:00)

[류가미의문예기행]이졸데, 엘로이즈, 줄리, 끝없는 낭만적인 사랑의 원형

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로, 루소의 소설 ‘줄리, 신(新)엘로이즈’에 대해서 알아볼까 합니다. 루소는 이 작품을 통해서, 프랑스 낭만주의의 포문을 엽니다. 그가 이 ... (2007-04-27 오후 5:17:04)

[문화/레저]자연으로 돌아가라! 시민운동으로서의 낭만주의

[류가미의 문예여행(23) 이론가 루소의 생애와 사상]

안녕하세요, 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로 프랑스 낭만주의에 지대한 영향을 미친 사상가이자, 작가인 루소에 대해서 알아볼까 합니다. 루소는 칸트와 함께 낭만주의 이론의 윤곽을 만든 사... (2007-04-20 오후 6:00:00)

[문화/레저]낭만주의, 이성보다 인간의 본성을 더 신뢰하다

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한대로 고전주의를 마무리하고 낭만주의에 대해서 알아볼까 합니다. 18,19세기 유럽의 고전주의는 조화와 균형을 중시하는 그리스 고전 시대의 미학에... (2007-04-13 오후 5:06:00)

[문화/레저]세상을 움직이는 또 다른 숭고한 질서를 찾아서...

[류가미의 문예여행(21) 고전음악, 바흐에서 베토벤까지]

안녕하세요 류가미입니다. 오늘은 지난 시간의 약속대로 고전음악에 대해서 이야기해볼까 합니다. 지난 시간 우리는 고전이라는 말이 세 가지 의미로 쓰인다는 것을 알아보았습니다. 1. 과거에 만들어진 것... (2007-04-06 오후 6:09:00)

[문화/레저]오해를 일으키는 고전의 의미…고전이란 무엇인가?

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 이야기한 대로 고전주의에 대해서 이야기해볼까 합니다. 고전주의는 한 마디로 고전으로 돌아 가자라는 문예 운동입니다. 그렇다면 여기서 말하는 고전이란 무엇일까요?... (2007-03-30 오후 5:27:00)

[문화/레저]내가 서있는 곳에 따라 세상은 달리 보인다

[류가미의 문예여행(19) 원근법의 발견- 주체의 탄생]

안녕하세요. 류가미입니다. 약속한 대로 레오나르도 다빈치와 원근법에 대해서 이야기 해볼까 합니다. 그러나 그에 앞서 4세기 그리스에서 활동했던 철학자 고르기아스를 흉내 내어 몇 가지 질문을 해볼까 합니다. ... (2007-03-23 오후 5:23:00)

[문화/레저]열명의 남녀와 열번의 모임 그리고 백개의 이야기

안녕하세요. 류가미입니다. 오늘은 지난 시간에 말한 것처럼 데카메론에 대해서 이야기해볼까 합니다. 그러나 그전에 지난 시간에 awesome이 남긴 댓글에 대답부터 해야 될 것 같습니다. 지난 번 연재에 aw... (2007-03-16 오후 6:20:00)

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 한국소설, 인터넷 글쓰기 닮아간다 (1) | 2007.08.08 |

|---|---|

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

| 한국문학과 탈국가적 상상력 (0) | 2007.07.26 |

| 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어 (0) | 2007.07.08 |

| [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언 (0) | 2007.06.20 |

근래 들어 한국문학에 뚜렷한 특징으로 대두되고 있는 ‘탈(脫)국가적 상상력’을 국경을 넘어선 ‘연대’로 바라볼 수 있을까? 아니면 오히려 타자되기를 통한 ‘적대’로 바라볼 수 있을까? 그것도 아니면 나르시즘을 내포한 ‘동정’으로 바라볼 수 있을까?

지난 2일(토) 서울 장충동 만해NGO센터 교육장에서 열린 포럼X 제1회 문학심포지엄 ‘한국문학과 탈국가적 상상력’에서는 최근 우리 문학에 이주자 혹은 이주노동자들이 대거 출현하면서 등장한 ‘탈국가적 상상력’에 대한 다양한 시각과 의견이 제시됐다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 의도적 오역? (0) | 2007.08.05 |

|---|---|

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

| 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어 (0) | 2007.07.08 |

| [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언 (0) | 2007.06.20 |

| 문학으로 읽는 우리시대의 경계 (0) | 2007.05.29 |

Circle of cliches

Last Updated: 12:01am BST 08/08/2004

Tom Payne's guide to the words that reviewers and publishers love too much

When did you last come across the words "coruscating" or "magisterial"? It's unlikely to have been in a holiday brochure or a recipe. Surely it was on the back of a book or in a book review.

The book world has a language all of its own. I hadn't noticed it much before 1998, but then I joined The Daily Telegraph's books team. I had not been long at the desk when I found some cuttings by a prospective reviewer, and a note under it from my predecessor, who liked what the writer had to say but deplored the "reviewese". The dialect had been identified before: Raymond Queneau's Exercises in Style, which tells a two-paragraph story 99 different ways, has a study in reviewese. The story is retold as a book review, and in Barbara Wright's English translation the story's author is commended for bringing it off "with a rare felicity".

Reviewese isn't confined to book reviewers; it pervades the literary world. A lot of it comes from book-jacket blurbs, which produce a repertoire of sentences that publishers would like to see in book reviews. This literary lingo consists of words, constructions and formulations few English speakers use, but that sound true if used about books. I started to notice it everywhere, and began keeping a list of phrases that recurred and jarred. Later, I discovered that people on the books desks of other papers did the same. The Times Literary Supplement has a list of the top 20 phrases without which they could live, and its editors update it annually.

All trades have some kind of professional jargon ? hacks must have their spikes, and cobblers their lasts ? but there's something different about the patois of Grub Street. Admittedly, it relies on the same sorts of abbreviations as other trades: "I couldn't put it down" becomes "unputdownable"; "It was so funny I laughed out loud" becomes "laughoutloud funny". Publishers and critics need these terms like they need terms for genres, such as chicklit, ladlit, bonkbusters, sexandshopping and killerchillers. Somehow, the way we talk about writing has become rich in cliches. It affects the way we publish books, the way we cover them, and the way we consume them. You could devise a circle of cliches, starting (because we have to start somewhere) with the publishers. Publishers have to tell journalists, shopkeepers and readers what a book is like as quickly as possible, so find themselves using an immediately recognisable language. There is no counting the books that have subtitles beginning with the words "the extraordinary true story of", or the times when the story is untold and the truth shocking. One publisher told me that a book was a "lie-in-the-bath-with-a-glass-of-wine" kind of book; another that a work was "Alan Bennett meets Victoria Wood". (I wish I'd stopped myself from suggesting that they might have met already.)

The "x meets y" construction is an invaluable way of summarising a book whose disparate elements might call for lengthier description. Another is to talk of an author's progeny ? he or she could be the bastard offspring, or bizarre lovechild, conceived in a crack house by the union of Marcel Proust and Jeanette Winterson. Yet another is the culinary image: take Tobias Smollett, stew him in his own juice, reduce, mix in some finely chopped Poe, season with Patti Smith and serve with late Henry James.

I have read this kind of thing from publishers often, and critics occasionally; but then, critics are apt to talk of the resulting stew, or broth, or heady mix. And we critics love to concatenate names and drop them from the heavens: in his novel Who's Sorry Now?, Howard Jacobson describes a critic "famous for the number of books on any subject he was able to review in one week, and for the number of mentions of writers other than the ones reviewed he was able to squeeze into 600 words".

The namedrop is an effective shorthand, and flatters the reader too. Let me drop another, then: in Enemies of Promise, Cyril Connolly writes that "journalism must obtain its full impact on the first reading", and adds: "Carelessness is not fatal to journalism nor are cliches, for the eye rests lightly on them." Connolly found a way of excusing the argot that irked me for four years of a mostly heavenly job. I had thought that literary journalism should be better than other journalism, because it was about literature ? in the words of Ezra Pound (clank), "news that stays news". Let other scribes begin every feature published shortly before Christmas with the words " 'Tis the season"; let those more on the qui vive tell us what just got hot. But if Connolly is right, I missed the point: "Journalism is loose, intimate, simple, and striking; literature formal and compact, not simple and not immediately striking in its effects." Literary journalism, I had to remember, was still journalism.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 문예기행 (0) | 2007.07.30 |

|---|---|

| 한국문학과 탈국가적 상상력 (0) | 2007.07.26 |

| [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언 (0) | 2007.06.20 |

| 문학으로 읽는 우리시대의 경계 (0) | 2007.05.29 |

| 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉 (0) | 2007.03.29 |

[세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언

'우선 쓰기 시작하라, 성공하면 전업작가, 실패해도 손해는 없다.'

어느 나라에서건 처음부터 전업소설가로 시작하는 사례는 극히 드물다. 생업을 갖고 있으면서 과외의 시간을 쪼개 소설가의 꿈을 키우는 경우가 일반적이다. 베스트셀러 작가들이 나노 회원들에게 주는 충고는 우선 ‘자기 규율’에 투철해야 한다는 것이라고 워싱턴포스트는 전했다.

‘나잇 가드너’를 비롯한 14편의 범죄소설로 대박을 터뜨린 조지 펠레캐노스는 31세가 될 때까지 단 한줄도 써본 적이 없었다. 처음 8편의 소설을 쓸 때까지는 전업 샐러리맨이었다. 그는 “그 때는 새벽에 일찍 일어나고 밤늦게 작업하는 수밖에 없었다”고 회고했다. 지금도 하루에 5쪽을 쓰는 것을 규칙으로 정해놓고 있다.

추리소설 베스트셀러 작가인 로라 리프먼은 첫 7개의 소설을 쓸 때까지 볼티모어 선지의 기자생활을 했다. 그는 소설집필을 헬스클럽에 다닌 것에 비유하면서 “충분히 자고 잘 먹는 것만으로 충분하지 않기 때문에 시작했다”고 말했다. 그는 “완벽주의는 적”이라면서 “일단 가급적 빨리 쓰는 작업을 마친 뒤 뒤돌아보면서 수정하는 것이 낫다”고 충고했다. 하루 1,000단어가 그의 규칙이다.

마리타 골든은 5편의 소설만을 쓴 비교적 과작의 작가였다. 그는 하루에 1~2시간, 일주일에 몇차례 집필한다는 느슨한 규칙을 갖고 있다. 교사이자 아기 엄마이기도 한 작가 태미 그린우드는 그날 그날 상황에 따라 집필시간을 정하는 게릴라형이다.

메릴랜드주 베데스다 작가센터의 교사 태미 그린우드는 “스스로 타협 불가능한 집필 일정을 세우는 게 첫걸음”이라면서 “달력에 매일 소화할 집필 분량을 적어놓고 실행하는 의지가 중요하다”고 말했다. 그 역시 “중요한 것은 속도”라고 강조했다.

나노 사이트 편집장 크리스 배티는 ‘2만단어의 한계’를 가급적 빨리 벗어날 것을 권하고 있다. 한글과 영어의 차이가 있지만 70쪽 정도 되는 분량이다.

어느 경우에도 글쓰기는 해볼 만한 도전이라는 게 전문가들의 권고다. 성공하면 전업 작가로 ‘인생 후반전’을 뛸 수 있는 기회를 잡게 되지만 실패하더라도 손해볼 것은 없기 때문이다.

나노와 비슷한 발상에서 매년 6월 영화대본을 집필하는 ‘광란의 대본(www.scriptfrenzy.org)’ 모임도 있다. 30일 간 대본 1편을 완성하는 모임이다. 이들을 겨냥한 듯 반즈 앤 노블즈나 보더스 등 워싱턴 시내 주요 서점 한 쪽에는 ‘웨스트 윙’을 비롯한 드라마 또는 영화 대본 원본을 비치해 놓고 있다.

〈워싱턴|김진호특파원〉

2006년12월01일 05시37분 경향신문

* 종종 열정과 결과물이 절대적 불일치를 이루는 작품들을 만나는데 그럴 때면 아닌 말로 도시락 싸들고 말리러 다니고 싶어진다. 그런데 이 기사를 읽어보니, 꼭 그렇지만도 않은 듯. 그렇다면 다행.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 한국문학과 탈국가적 상상력 (0) | 2007.07.26 |

|---|---|

| 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어 (0) | 2007.07.08 |

| 문학으로 읽는 우리시대의 경계 (0) | 2007.05.29 |

| 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉 (0) | 2007.03.29 |

| [기사]가브리엘 마르케스 (0) | 2007.03.08 |

제1회 포럼X 문학심포지엄, ‘한국문학과 탈국가적 상상력’

2007-05-29 오후 4:41:17

[ 위지혜 기자]

▲ '탈국가적 상상력'이라는 흐름 속에 호명되고 있는 작품들. 왼쪽부터 전성태의 『국경을 넘는 일』, 김재영의 『코끼리』, 강영숙의 『리나』.

소장 문학평론가들로 꾸준히 비평모임을 가져온 '포럼X'가 첫 번째 심포지엄을 연다. 경기문화재단과 공동주최하는 이번 문학심포지엄의 주제는 최근 한국문학에서 하나의 뚜렷한 흐름으로 대두되고 있는 ‘한국문학과 탈(脫)국가적 상상력’이다.

젊은 작가들을 중심으로 최근 우리 문학에서는 단순히 나라와 나라간의 국경을 넘어서는 것을 넘어 그 경계를 지우거나 그 경계에 서 있는 문학적 작업들이 진행되고 있다. 또한 이러한 문학적 작업을 바탕으로 비평적 논의들도 활발하게 진행되고 있다.

고봉준 평론가는 올 초 『작가와비평』에서 「추방과 탈주 : 타자, 마이너리티, 디아스포라」라는 글을 통해 우리문학에서 대두되고 있는 타자, 마이너리티, 디아스포라와의 연대 혹은 탈주가 어떻게 가능한가에 대해 논했으며, 황호덕 평론가는 『넘은 것이 아니다』(『문학동네』, 2006년 겨울호)라는 글에서 이주노동자나 이민자들에 대한 서사적 탐구에 대해 비판적으로 고찰한 바 있다.

이번 심포지엄에서는 이러한 ‘탈국가적 상상력’이 작동하고 있는 우리문학의 현상과 위상, 비판적 논의들에 대해 복도훈, 이명원, 서영인 평론가가 각각 ‘공포와 동정’, ‘마음의 국경’, ‘월경(越境)의 발목’ 이라는 주제로 진단한다.

복도훈 평론가는 아리스토텔리스의 『시학』에서 차용한 ‘공포’와 ‘동정’이라는 개념을 중심으로 최근 한국소설에 재현되고 있는 타자성과 정념의 정치경제학을 분석하고, 이명원 평론가는 2000년대 한국문학에 대거 등장한 ‘탈국경’ 서사와 그에 대한 비평적 논의를 점검한다.

또 서영인 평론가는 탈북의 상상력을 담지하고 있는 전성태의 「강을 건너는 사람들」과 정도상의 「소소, 눈사람이 되다」, 「함흥.2001.안개」 그리고 강영숙의 『리나』의 시선을 각각 분석하면서 월경(越境)의 발목을 붙잡고 있는 현실의 중력에 대해 논한다.

특히 복도훈 평론가와 이명원 평론가의 글은 이러한 탈국가적 서사에 대해 ‘주체의 부채의식’과 ‘연대의 상상력’이라는 서로 상반된 시각과 견해를 피력하고 있어서 이날 토론에서 보다 확장된 논의가 진행될지 기대된다.

이번 심포지엄을 기획한 고봉준 평론가는 “한국문학은 근대 이후 계속 우리라고 하는 ‘민족’, ‘국가’를 중심으로 생각하고 읽혀왔는데 최근 등장하는 외국인노동자의 문제나 외국인이 등장하는 작품들의 경향은 그러한 민족적 개념을 벗어나거나 그것에 대해 다르게 생각할 여지를 준다는 점에서 주목할 만한 현상”이라고 말했다.

그는 “이러한 탈국가적 상상력에 대해 최근 몇몇 논의들이 진행되고 있지만 그것들이 경향별 잡지 중심으로 폐쇄적으로 논의되어 온 것이 사실”이라며 “지면상의 논의도 중요하지만 보다 열린 공간에서 서로의 견해와 인식의 차이를 공유함으로써 생산적인 논의의 장을 마련하고 싶었다”고 기획의도를 밝혔다.

또한 “전세대가 가졌던 모더니즘과 리얼리즘의 강박에서 벗어나 우리 문학에서 도출되고 있는 이러한 경향과 흐름에 대해 주목하는 것은 같은 세대를 살아가고 있는 우리 세대의 몫이기도 한 것 같다”고 덧붙였다.

심포지엄은 오는 6월 2일(토) 오후 1시30분부터 5시30분까지 서울 중구 장충동 만해 NGO 교육센터에서 진행된다. 문의 bj0611@hanmail.net(고봉준).

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 리뷰어와 출판사가 좋아하는 단어 (0) | 2007.07.08 |

|---|---|

| [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언 (0) | 2007.06.20 |

| 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉 (0) | 2007.03.29 |

| [기사]가브리엘 마르케스 (0) | 2007.03.08 |

| 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 (4) | 2006.11.18 |

“무라카미 하루키의 소설 <해변의 카프카>는 천황의 전쟁 책임을 은폐하고 일본인들로 하여금 전쟁과 피식민지인들에 대한 가해의 기억을 지워버리도록 하는 ‘치유’의 기능을 하고 있다.”

국내에도 2003년에 번역 소개된 <해변의 카프카>를 일본의 전쟁 책임 회피 기도와 관련해 비판하는 견해가 나왔다. 일본 도쿄대의 고모리 요이치 교수(도쿄대대학원 종합문화연구과 언어정보과학전공)가 30일 오후 3시 고려대백주년기념관 국제원격회의실에서 열리는 고려대·도쿄대 합동연구 세미나 ‘동아시아에서 무라카미 하루키를 읽다’에서 발표할 내용이다. ‘기억의 소거와 역사 인식’이라는 제목으로 미리 배포한 발제문에서 고모리 교수는 “국가가 수행했던 침략전쟁 하의 조직적 ‘강간’의 기억을 잠시 동안 상기하고, 다음 순간 어쩔 수 없는 일이라고 기억에서 지워버리는 <해변의 카프카>의 소설 텍스트 운동은, ‘종군위안부’ 문제를 없었던 것으로 하고 싶어하는 사람들에게는, ‘치유’를 가져다 주는 기능을 하는 것”이라고 주장했다.

<해변의 카프카>는 ‘카프카’로 이름을 바꾼 열다섯 살 소년을 주인공 삼아 선과 악, 존재와 폭력, 기억과 망각의 문제를 파고든 작품이다. 그리스 비극의 오이디푸스 콤플렉스와 일본 고전 <겐지 이야기>의 생령 모티프, 2차대전의 상흔 등이 어우러진 이 소설은 아시아와 유럽, 미국 등에서 두루 번역되었으며, 무라카미 하루키는 지난해 ‘프란츠 카프카상’을 수상하고 노벨문학상 후보에 오르기도 했다.

고모리 교수는 지난해 <무라카미 하루키론‘해변의 카프카’를 정독한다>라는 책을 낸 바 있다. 30일 발제문은 이 책의 내용을 요약한 셈이다. 고모리 교수에 따르면 <해변의 카프카>는 일본 사회가 필요로 하는 ‘치유’의 목적을 위해 소비되고 있다. 이 소설에서 태평양전쟁 말기 학생을 구타함으로써 실신과 기억상실을 야기했던 여교사는, 자신의 남편이 필리핀에서 전사한 것을 그에 대한 죄 갚음으로 받아들인다. 고모리 교수는 여교사의 이런 인식이 “쇼와 천황 히로히토의 전쟁책임과 전후책임을 면책하게 되는” 결과를 낳는다고 지적한다. 일본 독자들이 이 소설을 읽으면서 제국주의적 침략전쟁 자체를 ‘어쩔 수 없었던 일’로 ‘치유’하고 넘어가게 된다는 것이다.

같은 세미나에서 ‘전후 일본의 일그러짐 속의 무라카미 하루키’라는 제목으로 발표하는 친깡 베이징대 일본학연구센터 교수는 <해변의 카프카>의 주인공 소년이 세계의 본질을 폭력으로 파악하는 태도에 주목하면서, “전쟁의 논리를 주인공이 내면화하고 상상적으로 실천함으로써” “전쟁과 폭력이 발생하는 이면에는 무엇이 있는가(하는) 문제에 대한 물음이 일체 결여되어 있다”고 지적했다. 그는 하루키 문학을 흔히 비일본적·탈일본적인 것으로 평가하는 견해의 위험성을 지적함과 아울러, 하루키 세대는 학생운동의 좌절로써 ‘상징적인 아버지 살해’에 실패했으며 그 결과 오늘날 일본 사회의 우익화 풍조에 큰 책임이 있다고 주장했다. 결론적으로 “무국적, 도시문학, 포스트모더니즘 등의 꼬리표를 떼내고 무라카미 문학을 다시 한번 전후 일본의 개별적인 역사성 속에 위치 짓고 다시 검증하는 것이야말로 ‘무라카미 현상’이 지닌 의미를 사색하는 본래의 길일 것”이라고 친깡 교수는 강조했다.

한편 <해변의 카프카>의 번역자이기도 한 김춘미 고려대 교수는 ‘한국에서의 무라카미 하루키 그 외연과 내포’라는 제목의 발제문에서 하루키 소설 속의 공허감, 상실감, 방황이 이른바 ‘386 세대’에게 공감을 불러일으킨 사실을 지적하면서, 고모리 교수의 하루키 비판을 단순히 수용하는 데에서 더 나아가 “스스로의 문맥에 근거하여 재구축할 필요”를 상기시켰다. 최재봉 /문학전문기자

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| [세계의 창]베스트셀러 작가들의 조언 (0) | 2007.06.20 |

|---|---|

| 문학으로 읽는 우리시대의 경계 (0) | 2007.05.29 |

| [기사]가브리엘 마르케스 (0) | 2007.03.08 |

| 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 (4) | 2006.11.18 |

| 황순원 (0) | 2006.10.28 |

DIE ZEIT

Am 6. März wird Gabriel García Márquez 80 Jahre alt. Eine kurzer Blick zurück auf ein reiches Schriftstellerleben

Ob es dem großen kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez lieb ist oder nicht, in diesem Jahr kommen eine Menge runder Jubiläen auf ihn zu, bei denen alles noch einmal erzählt, gewürdigt und gewogen wird. Am 6. März vor 80 Jahren wurde er in dem Ort Aracataca an der kolumbianischen Karibikküste geboren, seine erste Erzählung erschien vor 60 Jahren, vor 40 Jahren gelang ihm mit dem Roman Hundert Jahre Einsamkeit der literarische Durchbruch und vor 25 Jahren wurde ihm der Nobelpreis verliehen.

Wie und wo García Márquez, der überwiegend in Mexiko lebt, seinen 80. Geburtstag feiert, ist unbekannt, aber in seinem kolumbianischen Geburtsort sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen geplant und in Cartagena de Indias stehen erst beim Filmfestival vom 3. bis 10. März und dann beim IV. Internationalen Kongress der spanischen Sprache vom 26. bis 29. März Gabos - Ehrungen - auf dem Programm. Dabei war es in den vergangenen Jahren ruhiger um einen der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt geworden. Zuletzt erschien 2004 auf Deutsch der Roman Erinnerung an meine traurigen Huren. Davor, 2002, der erste Band seiner Memoiren. Unter dem Titel Vivir para contarla (Leben, um davon zu erzählen) schilderte García Márquez seine Kindheit, Jugendzeit und die ersten Erfahrungen als junger Journalist und Schriftsteller bis zum Jahr 1955. Den umfangreichen Band - im spanischen Original umfasst er 579 Seiten - hatte er zeitweise wegen eines inzwischen kurierten Krebsleidens in großer Eile geschrieben. Zurzeit wird gemunkelt, der prominenteste Vertreter des magischen Realismus arbeite an der Fortsetzung. Ursprünglich sollten es drei Bände werden.

Doch noch spricht der Schriftsteller, der auch als Journalist arbeitete, von einer »schöpferischen Pause«. In einem Interview sagte er vor einem Jahr: »Ich habe einfach aufgehört zu schreiben. Das Jahr 2005 war das erste in meinem Leben, in dem ich nicht eine Zeile zu Papier gebracht habe.« Wie lange die Pause dauern würde, sagte er nicht. Die Inspiration könne vielleicht noch einmal zurückkehren, aber es gebe Anzeichen, die ihn daran zweifeln ließen. »Mit der Erfahrung, über die ich verfüge, könnte ich ohne Probleme einen neuen Roman schreiben. Aber die Leute würden merken, dass ich nicht mit dem Herzen bei der Sache bin.«

Doch was auch immer García Márquez ansonsten geschrieben, gesagt oder getan hat - und es waren große Romane wie Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt (1961), Chronik eines angekündigten Todes (1981) und Die Liebe in den Zeiten der Cholera (1986) - sein Name ist untrennbar mit dem Roman Hundert Jahre Einsamkeit verbunden. Mehr als 400 Millionen mal wurde die Familiensaga aus dem Urwalddorf Macondo, für das sein eigener Heimatort Pate gestanden haben soll, seither weltweit verkauft. Alles was danach kam, wurde an diesem Werk gemessen. Es brachte ihm nicht nur Weltruhm, sondern überhaupt lateinamerikanische Literatur außerhalb des Subkontinents in Mode. Neben dem Kolumbianer fanden danach auch andere Autoren in Europa ihre Leserschaft, der Peruaner Mario Vargas Llosa, der Mexikaner Carlos Fuentes oder die Chilenin Isabel Allende.

»Nein, Erfolg wünsche ich niemandem«, sagte er trotzdem einmal. »Da geht es einem so wie den Bergsteigern, die sich fast umbringen, um auf den Gipfel zu kommen, und wenn sie oben angekommen sind, was machen sie dann? Herabsteigen, so diskret und würdevoll wie möglich.«

ZEIT online (wh), dpa

10/2007

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 문학으로 읽는 우리시대의 경계 (0) | 2007.05.29 |

|---|---|

| 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉 (0) | 2007.03.29 |

| 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 (4) | 2006.11.18 |

| 황순원 (0) | 2006.10.28 |

| 인간과 문학 (0) | 2006.09.07 |

해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건

과거에 우리 출판계에서 관행처럼 이루어졌던 매절계약에 대해서 현행 저작권법은 그 자체를 인정하지 않고 있습니다. 곧 <저작재산권 양도계약>이라는 형식을 갖추지 않고 단지 한 번 고료를 지불하는 것으로 모든 책임을 다한 것처럼 여겨지는 <매절계약>에 대해 경종을 울리고 있는 셈이지요.

실제 판례를 보면 매절계약 당시 그 대가로서의 지불금액이 일반적인 원고료 수준에 비추어보아 "현저히 고액"이라고 인정되지 않는 한 그것은 "출판권설정계약"에 준하는 것으로 본다고 합니다. 여기서 현지한 고액이라는 것은 예컨대, 한 번 게재하는 것을 목적으로 하는 신문이나 잡지의 원고료가 만일 200자 원고지 1매당 1만 원이라고 한다면 그 10배 정도 되는 1매당 10만 원 정도를 지불한 것을 가리킵니다. 즉, 그 정도로 고액이어야만 저작재산권 양도에 해당하는 것이지 그렇지 않다면 매절 그 자체가 무효라는 뜻입니다.

질문하신 경우에도 마찬가지입니다. 계약 당시 얼마를 지불했는지는 모르겠지만 통상적인 번역료 수준을 지불한 것에 불과하다면 개정판에 즈음해서 다시 계약하고 인세를 새로 지불하는 것이 옳습니다. 나아가 그것이 저작재산권 양도계약이라 하더라도 저작인격권은 여전히 번역자에게 남아 있으므로 번역자 성명을 표시해주는 것은 물론이고, 내용을 함부로 바꾸어서도 안 됩니다. 저작인격권 중에 동일성유지권이라는 것이 있으므로 그 내용을 수정가감할 수 있는 권리는 번역자에게만 있기 때문입니다.

잘 따져 보셔서 합리적으로 해결책을 모색해 보시기 바랍니다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 무라카미 하루키를 재검증하라/ 최재봉 (0) | 2007.03.29 |

|---|---|

| [기사]가브리엘 마르케스 (0) | 2007.03.08 |

| 황순원 (0) | 2006.10.28 |

| 인간과 문학 (0) | 2006.09.07 |

| Friedrich Karl Waechter (3) | 2006.07.05 |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| [기사]가브리엘 마르케스 (0) | 2007.03.08 |

|---|---|

| 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 (4) | 2006.11.18 |

| 인간과 문학 (0) | 2006.09.07 |

| Friedrich Karl Waechter (3) | 2006.07.05 |

| 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 (7) | 2006.02.07 |

이상기(사회문화연구실장, 문학박사)

인간과 문학 (1)

문학을 통해 자연을 표현하는 인간 Literature and a human being

문학은 인간의 삶을 그 대상으로 한다. 다만 문학의 주체인 작가들이 대상을 바라보는 시각을 달리함으로써 문학은 다양한 모습을 보여주고 있을 뿐이다. "단테가 어떻고 셰익스피어가 어떻고 괴테가 어떻고 하면서" 우리는 여러가지 주장을 하지만 그들이 인간의 문제를 다루고 있다는 점에서는 공통이다. 단테(1265-1321)는 {신곡}에서 인간이 바라본 종교의 세계를 그렸으며 셰익스피어(1564-1616)는 그의 비극작품에서 운명과 싸우는 인간의 고뇌를 보여주고 있다. 괴테(1749-1832)의 경우도 {파우스트}에서 만족할줄 모르는 인간을 그리고 있다. 그러나 그 인간은 노력을 통해 신의 구원을 받는다.

이와 같이 인간은 자기가 맞닥뜨리게 되는 환경과 대결하면서 하나의 진실 또는 진리를 체득하게 된다. 그리고 그러한 내용이 문학이라는 결정체로 다른 사람에게 전달되는 것이다. 여기서 우리가 하나 생각해야 할 것이 있다. 문학작품의 경우 그것을 쓰는 작가의 사상이나 의도도 중요하지만 다른 한편으로 받아들이는 사람의 입장도 중요하다는 점이다. 그러므로 문학과 인간과의 관계를 좀더 정확히 파악하려면 작품의 생성과정뿐 아니라 수용과정이 고려되어야 한다.

먼저 우리는 괴테라는 한 인간이 청년시절에 쓴 시 [들장미 Heiden- röslein]와 장년시절에 쓴 시 [발견 gefunden]을 비교 분석함으로써 작가와 문학과의 관계를 살펴보고저 한다. 그리고 그 시들이 어떻게 수용되어 왔는가를 수용과 영향의 측면에서 살펴볼 것이다. 즉 문학과 독자의 관계 파악이 그둘째 작업이 될 것이다. 그러한 과정을 통해 우리는 문학이 인간과 가지는 관계를 쉽게 파악할 수 있을 것이기 때문이다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 해외저작물의 번역에 대한 인세 지불의 건 (4) | 2006.11.18 |

|---|---|

| 황순원 (0) | 2006.10.28 |

| Friedrich Karl Waechter (3) | 2006.07.05 |

| 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 (7) | 2006.02.07 |

| 투란도트의 수수께끼 (8) | 2005.10.08 |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 황순원 (0) | 2006.10.28 |

|---|---|

| 인간과 문학 (0) | 2006.09.07 |

| 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 (7) | 2006.02.07 |

| 투란도트의 수수께끼 (8) | 2005.10.08 |

| 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' (6) | 2005.06.25 |

문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움

비르기트 메어스만(칼스루에)

문학작품, 특히 서정시의 번역이 거의 불가능하다는 넋두리는 이제 번역연구에서 자타가 인정하는 부분이 되었습니다. 실패할거라는 불길한 예감에도 불구하고 번역가들은 마치 시지푸스처럼 계속해서 불가능한 것을 과감히 시도하며 새롭게 도전하고 있습니다.

세계화(전지구화)는 언어와 문화간의 교류를 살찌우고 가속화하고 있습니다. 그로 인해 번역은 엄청난 호황을 누리고 있지만, 새로운 문제에 직면해 있기도 합니다. 문학작품과 문화를 번역하는 일은 과거 그 어느 때보다도 밀접한 연관성을 지니고 있습니다. 문학작품의 번역은 언어작업 뿐만 아니라 문화에 대한 기본적인 작업도 필요로 합니다. 무엇보다도 외국어와 출발텍스트의 언어에 안주하지 말고 문학텍스트가 담고 있는 낯선 문화와 그 텍스트가 속해 있고 수용되는 고유한 문화 속에서 문학작품의 번역이 수행되어야 합니다. 이 두 문화 사이에, 경우에 따라서는 여러 문화 사이에 존재하는 틈새에서, 즉 간문화성의 협상공간에서 문학작품의 번역이 이루어져야 할 것입니다.

문학작품과 문화의 번역이 만난다는 것은 이미 번역학의 역사에서 항상 논란의 소지가 있고 많이 논의되었던 주제였으나, 문화연구가 출현하고부터 이 주제는 이론적으로 새롭게 조명받기에 이르렀습니다. 그래서 저는 첫 번째 부분에서 문화 번역가로서 문학 번역가가 갖는 기능과 과제들, 다양한 역할들, 작업하는 동안 번역가가 쓰는 속임수까지도 비교적 상세하게 정의하고 성찰해 보고자 합니다. 두 번째 부분에서는 문학 번역가의 실제작업을 조망하게 해주는 경험들을 언급할 것입니다. 말하자면 선별해낸 문학작품들을 중심으로 한국어를 독일어로 번역할 때 발생하는 구체적인 언어적, (간)문화적 그리고 출판상의 어려움과 문제영역들을 다루게 될 것입니다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 인간과 문학 (0) | 2006.09.07 |

|---|---|

| Friedrich Karl Waechter (3) | 2006.07.05 |

| 투란도트의 수수께끼 (8) | 2005.10.08 |

| 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' (6) | 2005.06.25 |

| [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물 (0) | 2005.04.04 |

첫번째 수수께끼

첫번째 수수께끼

이것은 어두운 밤을 가르며 무지갯빛으로 날아다니는 환상이다.

끝이 없이 어두운 인간의 머리 위를 날아다니는, 모두가 바라는 환상이다.

이것은 밤마다 새롭게 태어나서 아침이 되면 죽는다.

인간의 마음 속에 다시 살아나기 위해 밤마다 태어나서 아침이 되면 죽는다.

두번째 수수께끼

이것은 불과 같이 타오르나 불은 아니다.

불꽃을 닮았으나 불꽃은 아니다. 만일 네가 지면 죽는다. 이것은 차갑게 된다.

생명을 잃으면 이것은 차가워진다. 정복을 꿈꾸고 싶다면 이것을 불태워라.

세번째 수수께끼

이것은 그대에게 불을 주며 그 불을 얼게 하는 얼음이다.

이것이 그대에게 자유를 허락하면 이것은 그대를 노예로 만들고

이것이 그대를 노예로 인정하면 그대는 왕이 된다.

그런데, 페르시아 민담에서 투란도트의 세 수수께끼는...

“말해보세요, 모든 나라에 살고 있고, 모든 이에게 친구이지만, 자신과 똑같은 것은 참을 수 없는 피조물은 무엇인가요.”

“오 나의 여주인님, 그것은 태양입니다.”

칼라프가 대답했다.

“아이들을 세상에 태어나게 했다가 아이들이 크면 삼켜버리는 어머니는 무엇인가요?”

공주가 계속해서 물었다.

“바다입니다.”

왕자가 대답했다.

“왜냐하면 강들은 바다로 흘러갔다가 또 거기서 유래하기 때문입니다.”

“전체 나뭇잎이 한 쪽은 하얀데 다른 쪽은 검은 나무는 무엇이죠?”

“그 나무는 밤과 낮으로 이루어진 일 년입니다.”

칼라프가 말했다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Friedrich Karl Waechter (3) | 2006.07.05 |

|---|---|

| 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 (7) | 2006.02.07 |

| 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' (6) | 2005.06.25 |

| [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물 (0) | 2005.04.04 |

| Ecocriticism: Literature and Ethics (0) | 2005.01.04 |

http://www.kordi.re.kr/chongseo/vol2/vol2_04_03.asp

|

19세기에 들어오면 해양 모험을 다룬 낭만적인 문학이 꽃 피는 것을 보게 된다. 프랑스의 쥘 베른의 「15 소년 표류기」는 「로빈슨 크루소」를 모방하여 소년들을 주인공으로 삼은 소년 소설이며 그의 「바다 밑 2만리」는 그 당시로서는 선구적인 공상과학 소설로서, 한국 청소년으로서 아마도 안 읽은 사람은 없을 것이다. 영국의 루이 스티븐슨의 「보물섬」역시 우리들이 즐겨 읽은 잊지 못할 해적 이야기이다. 해적이 등장하는 해양 모험 소설은 19세기에 큰 인기를 끌기 시작하였다. 그런데 이들은 모두 소년 문학이거나 대중 문학이라 오늘날까지도 애독되고 거듭 영화화되어 많은 관객을 동원하지만 심각한 본격 문학으로 평가 받지는 못한다. |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 문학의 재창작 - 문학작품 번역의 즐거움과 어려움 (7) | 2006.02.07 |

|---|---|

| 투란도트의 수수께끼 (8) | 2005.10.08 |

| [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물 (0) | 2005.04.04 |

| Ecocriticism: Literature and Ethics (0) | 2005.01.04 |

| 생태문학론 (0) | 2004.12.22 |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 투란도트의 수수께끼 (8) | 2005.10.08 |

|---|---|

| 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' (6) | 2005.06.25 |

| Ecocriticism: Literature and Ethics (0) | 2005.01.04 |

| 생태문학론 (0) | 2004.12.22 |

| 자기 중심 의식에서 생태의식으로 (0) | 2004.12.22 |

Ecocriticism: Literature and Ethics

Judith Dell Panny

WRITERS: SOCIAL CRITICS, CONCERNED WITH ETHICS

Writers are not simply those who understand the human heart and who can involve us in the subtleties of human relationships. Frequently they are social critics. Our writers are of such importance because they are the ones who, so often, question our ethics, our moral principles - which are shaped by each particular culture.

Writers have always been explorers of the consequences of unethical actions. Look at Macbeth or Richard III. The Twentieth Century has produced many novels, plays and stories which not only invite critical appraisal of ethical systems but which tell us time and again that, with our splendid technology, we have superb intelligence but no wisdom. There is a proliferation of works which express concern for the earth itself - for the human habitats of concrete, asphalt and high-rise buildings, for the over-fertilised, chemical-ridden farmland and for contaminated wilderness areas. American historian David Worster contends that,

"We are facing a global crisis today, not because of how ecosystems function but rather because of how our ethical systems function. Getting through the crisis requires understanding our impact on nature as precisely as possible, but even more, it requires understanding those ethical systems and using that understanding to reform them." (Glotfelty and Fromm 1996: xxi)

This statement comes 35 years after Rachel Carson's Silent Spring showing the life-destroying potential of pesticides, and the same number of years after Duerenmatt's play The Physicists which concludes with the earth whirling round the sun as a burnt-out rock. Our writers have given ample warning of crises in the making.

Many writers have despaired at "the way our ethical systems function". They are frequently the ones who notice and who expose environments that are at risk. The special skill of writers is to translate their vision and wisdom into human interaction, as they explore the logical consequences of human folly. Janet Frame sets a section of Living in the Maniototo in Baltimore, USA. She describes "the sick marshes of New Jersey with their dead swamp birds and rubber- and gasoline-smelling fumes". (Frame: 1979, 91) The salesman, from Arthur Miller's famous play Death of a Salesman, has taken a working life-time to pay off the mortgage on his family home, by which time the house is so shaded by high-rise buildings that nothing will grow in the tiny garden. His despair ends in suicide. Ray Bradbury's story "There Will Come Soft Rains" concerns a fully-computerised family home after a nuclear explosion. The characters have perished. Danger Zone by NZ novelist Maurice Shadbolt involves idealistic individuals who die after their yacht sails too close to a nuclear test site in the Pacific.

While there are many works of Western literature which convey situations with profound ecological implications, most, if not all, indigenous writers voice concern, despair and outrage at the ethics of western land-use.

This aspect of literature - the criticism of society and its ethical systems - has been largely ignored by the literary critics. They find other matters to discuss. What is worthy of academic attention is largely determined by today's critical theory. Typically, the deeper significance of a novel or story is carefully avoided by critics who dare not be seen or heard to speak of 'content'.

Literary theory has changed so swiftly in the last 50 years that it has been hard for anyone to keep pace. As William Ruekert says wryly, "If you do not get in on the very beginning of a new theory, it is all over before you can think it through, apply it, write it up, and send it out for publication." (Glotfelty and Fromm 1996: 106) Each fashionable approach has introduced a new and challenging terminology and has tended to emphasise 'process' not 'product', encouraging dissection of words, sentences and paragraphs. While consideration of 'how' the text unfolds is valuable and instructive, such a focus has tended to obviate or forestall any concern for the ethical questions which are raised.

ENTER ECOCRITICISM

In some quarters there has been a change of emphasis in literary criticism, starting in America and currently taking a firm hold in Europe. The name given is 'Ecocriticism'. The first law of ecology is that everything in the world is interconnected. Ecocriticism is the study of the relationship between literature and ecology, acknowledging language and literature as vital aspects of a culture and acknowledging human culture's connection with the physical world, acting upon it and affected by it.

If teachers of literature escape narrow, over-specialised critical approaches, they can encourage discussion of values, history and tradition, politics, attitudes to the earth. Post-colonial theory has encouraged the identification of contrasting cultural values systems. Ecocriticism includes the next step: discussion of short-term and long-term implications of political decisions affecting people, cultures and the environment.

The autobiography My Name is Masak by Alice French, an Inuit writer, provides one example of the kind of study that can develop through Ecocriticism. Literature of this kind provides insight into how people are affected by social and economic conditions, and how they feel about reversals of fortune. We are introduced to their special skills and beliefs, and to the strength and complexity of their particular culture.

A study of My Name is Masak raises questions of human dignity and identity. It can, undoubtedly, increase our understanding of and respect for another culture. The fact that most members of Alice French's family are free to hunt during the summer reflects the fact that unemployment among Inuit is very high - officially over 40%. Among the Inuit, there are still many who combine a traditional life-style with some of the advantages of modern life, preserving traditional skills in the manner depicted in this autobiography.

Another work that provides insight into Inuit culture and values is Miss Smilla's Feeling for Snow by Danish writer Peter Hoeg. Smilla is of Inuit descent, an amazing and compelling character who is brought up in Greenland. Once readers get to know, through literature, individuals who live in the Arctic Circle, their interest in whether or not the Inuit way of life is under threat is likely to be very much greater. And of course, the Inuit way of life is always under threat - from ice-breakers with their noise that frightens away the large sea-mammals, from sea-borne pollution from the former USSR and the north Atlantic, and from air-borne pollution from Europe and even from South-East Asia.

In another sub-arctic region, the north-western coast of Norway, the herring have ceased to run. Packing and processing plants are rusting and falling apart. Fishing villages are almost deserted and increasingly isolated. A poem, like a novel or an autobiography, can give expression an environmental tragedy which becomes a human tragedy. "Festival of the Tall Ships" was written in 1990 during this author's visit to an outer island north-west of Trondheim.

Festival of the Tall Ships, Norway.

No wind fills the sails of the tall ships

a scene embossed on silver

beyond the sun's reach and the wind's breath

in Afjord

the far north

where nothing has ever changed

except that herring

no longer gleam there.

By the waiting wharf

the scales that drift to the sea are rust.

In the flensing air

the oozing belts convey the eye

to the torn wood

and away to the tall masts

fixed in a moment

long past.

Concern for the people of the world's most northerly regions can develop from a literary study. It becomes clear, though, that the problems of over-fishing or the contamination of creatures at the top of the food-chain cannot be solved nationally. Ecocriticism makes it clear that our environmental concerns are global. Damage from outside the Arctic to the very fragile northern eco-system can only be addressed in an international forum, like the United Nations Environment Program in Geneva. The livelihood or the decay of whole communities hangs in the balance.

To study literature in terms of its ethical concerns, ensures contemplation and discussion of the effects of political, environmental and economic decisions upon people - people with whom we can identify. The Maori have a saying: "What is the most important thing in life? People, people, people." Writers frequently challenge practices carried out in the interests of profit margins and political expediency. A thinking, questioning body of readers is essential - before the biosphere becomes altogether uninhabitable. Loren Acton, speaking from the Challenger Eight Space Shuttle in 1985 provides the following reminder to all of us.

"Looking outward to the blackness of space, sprinkled with the glory of a universe of lights, I saw majesty - but no welcome. Below was a welcoming planet. There, contained in the thin, moving, incredibly fragile shell of a biosphere is everything that is dear to you, all the human drama and comedy. That's where life is; that's where all the good stuff is." (Kelley 1988: 21)

It's where the people are - and the writers whose vision and foresight call for our full attention.

References

Carson, Rachel, Silent Spring. Houghton Mifflin, USA, 1962.

Duerrenmatt, Friedrich, The Physicists. Samuel French, London, 1962.

French, Alice, My Name is Masak. Peguis, Winnipeg, 1977.

Frame, Janet, Living in the Maniototo, Hutchinson, Auckland, 1981.

Glotfelty and Fromm (eds), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. University of Georgia Press, Athens and London, 1996.

Hoeg, Peter, Miss Smilla's Feeling for Snow. Harvill, London, 1993.

Kelley, Kevin W (ed), The Home Planet. Addison Wesley, New York, 1988.

Miller, Arthur, Death of a Salesman. Viking Press, New York, 1949.

Shadbolt, Maurice, Danger Zone. Hodder & Stoughton, Auckland, 1985.

CONTACT:

Judith Dell Panny

Fax (New Zealand) 0064-6326-9080

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 걸리버 여행기의 'Sea of Corea' (6) | 2005.06.25 |

|---|---|

| [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물 (0) | 2005.04.04 |

| 생태문학론 (0) | 2004.12.22 |

| 자기 중심 의식에서 생태의식으로 (0) | 2004.12.22 |

| 에코아나키즘 (0) | 2004.12.22 |

김욱동(1998), {문학생태학을 위하여}, 민음사.

김종회(1998), "생명사랑, 인간사랑의 문학을 위하여", {한국문화연구 1},

경희대학교 민속학연구소, 박이정출판사.

남송우(1998), "생태문학론 혹은 녹색문학론의 현황과 과제", {오늘의 문예비평}, 통권 31호.

남송우 이진우(1998), "{녹색 사유와 에코토피아}에 대한 대화적 논의",

{오늘의 문예비평}, 통권31호.

앤소니 기든스(1990), 이윤희 이현희 역, {포스트 모더니티}, 한국사회학연구소, 민영사.

이남호(1998), {녹색을 위한 문학}, 민음사.

장정렬(2000), {생태주의 시학}, 한국문화사.

김욱동(2003), 생태학적 상상력, 나무심는사람

이재복, 비만한 이성, 청동거울

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| [펌] 나는 왜 문학을 하는가 - 한국일보 연재 기획물 (0) | 2005.04.04 |

|---|---|

| Ecocriticism: Literature and Ethics (0) | 2005.01.04 |

| 자기 중심 의식에서 생태의식으로 (0) | 2004.12.22 |

| 에코아나키즘 (0) | 2004.12.22 |

| 김지하의 생명선언 (0) | 2004.12.22 |

자기 중심 의식에서 생태의식으로

- 환경을 넘어서는 예술

김 성 곤 (서울대교수)

자연(nature)과 문화(culture)의 대립

전통적인 서구 형이상학에서 자연(nature)과 문화(culture)는 언제나 대립구도로 존재해왔다. 즉 산업자본주의와 테크놀로지에 기반을 둔 서구 사회에서 문화는 필연적으로 자연의 정복과 순치를 수반했던 것이다. 특히 대자연의 개척을 통해 나라를 세운 북아메리카 대륙의 경우, 문명과 문화는 곧 자연과의 사투 끝에 얻어지는 보상이었다. 이렇게 자연을 복종시키고 지배하면서 문화를 만들어온 서구인들의 태도는 그들의 그림에도 잘 나타나 있다. 서양화가들의 그림에는 대체로 인간이 중심이고 자연은 배경으로만 존재한다. 예컨대 르노아르의 한 그림은 자연을 화폭에 담고있는 화가를 보여주고 있으며, 밀레의 「만종」도 포커스는 추수기의 들판이 아니라 이삭줍는 아낙네들에게 주어져 있다. 반면, 동양화를 보면 인간은 다만 자연의 일부일 뿐, 자연을 정복하려는 어떠한 시도도 찾아보기 어렵다. 그러나 서구문명과 서구문화에서 자연은 늘 극복의 대상이었으며 끝없는 착취의 대상이었다. 그런 의미에서 문화와 교양의 산물인 예술작품 역시 자연의 반대편에 서있는 존재로 파악되었다. 서구인들의 이러한 자연관과 테크놀로지의 오용과 남용은 결국 심각한 자연의 훼손과 환경파괴를 초래했다. 그래서 19세기 중반에 미국의 철인 에머슨은 동양사상의 영향을 받아 자연과의 친화를 주장한 「자연론」을 썼고, 그의 문하생이었던 소로는 문명을 떠나 2년여 동안 자연과 더불어 살았던 자신의 경험을 기록한 「월든 숲 속의 생활」을 발표했다. 에머슨과 소로에게 있어서 인간과 문명은 자연의 오묘함을 이해하지 못하는 자연파괴의 장본인이었고, 당시 등장한 기관차와 증기선은 자연의 정적과 순수성을 훼손하는 기계문명의 상징이었다. 이들이 시작한 자연 친화 운동은 후에 환경운동의 한 중요한 기반을 마련해주었지만, 이들의 활동은 소위 “자연에 대한 글쓰기(nature-writing)”에 그쳤을 뿐, 보다 더 복합적인 환경생태 운동으로까지 나아가지는 못했다. 작가들이 문명비판과 더불어 환경문제에 대해 깊은 관심을 갖기 시작한 것은 서구문명에 대한 반성이 시작되던 1950년대 중반부터였다. 예컨대 미국 시인 앨런 긴스버그가 1956년에 발표한 장시 「울부짖음(Howl)」이나 「아메리카(America)」, 또는 그 후에 발표한 「가든 스테이트」나 「전사」나 「지옥의 노래」 등은 서구문명과 미국문화의 병폐, 그리고 그것이 초래한 환경파괴와 생태계 훼손에 대한 시인의 강력한 고발장이었다. 긴스버그는 다음과 같이 노래하고 있다.

“미국이여, 우리는 언제나 전쟁을 끝내려는가”(아메리카)

“가든 스테이트, 예전엔 농장이 있었고 돌집과 푸른 잔디, 그리고 녹색의 구름이 있었지/또한 목련이 만발했었고, 온갖 꽃들이 마을을 뒤덮었었지/그러자 마피아가 왔다/이윽고 술이, 하이웨이가, 쓰레기가, 그리고 드디어는 2차대전이 오고/프린스턴에서는 아인슈타인이 원자탄 제조실험을 하고 있었다.”(가든 스테이트)

“전사는 전장에 나가지 않는다./다만 강제로 징집된 젊은이들만/그곳에서 죽어갈 뿐.” (전사)

위의 시에서 보면, 긴스버그는 1950년대에 벌써 단순한 환경주의를 초월해 복합적인 생태주의로까지 관심의 영역을 확장했던 것처럼 보인다. 전쟁과 원자탄, 그리고 마피아와 술과 쓰레기는 환경뿐 아니라 인간 생태계까지도 파괴하기 때문이다. 그러한 외형적 파괴를 초래하는 것은 물론 인간의 파괴된 정신, 즉 인간 정신 생태계의 파괴다. 긴스버그는 잘못된 정치 이데올로기와 인간의 편견을 인간 정신 생태계 파괴의 주범으로 보고, 훼손된 정신 생태계의 회복을 주창했던 20세기의 대 선각자였다. 그런 의미에서 긴스버그는 환경 친화적인 시인이었고, 환경을 넘어서는 예술가였다. 왜냐하면 그의 예술은 자연과 대립되지 않고 오히려 자연을 파괴하는 병든 인류문명을 비판하고 있기 때문이다. 긴스버그의 이러한 예언자적인 비전은 1960년대에 오면 진보주의자들의 반전·반핵·여성해방 운동으로 이어진다. 예나 지금이나 전쟁은 환경 파괴뿐만 아니라 인간 생태계 파괴까지도 수반하는 가장 심각한 범죄행위이며, 핵무기 역시 대자연을 삽시간에 초토화시킬 수 있는 치명적인 파괴력을 갖고 있기 때문이다. 여성해방 운동 또한, 여성에 대한 착취와 지배가 곧 자연에 대한 착취와 지배와 연관된다는 점에서 환경 친화 운동과 생태계 보호 운동으로 확대된다. 그런 면에서 동양사상은 서구인들에게 하나의 신선한 해결책으로 다가왔다. 1950년대와 60년대 서구작가들이 선불교 사상과 노장 사상 등 동양철학과 종교에서, 그리고 심지어는 모택동 사상 같은 정치 문화 이데올로기에서 병든 서구문명의 치유책을 찾았던 것도 바로 그런 맥락에서였다.

환경주의와 생태주의의 차이

1950년대 후반 이후, 이렇듯 환경에 대한 관심이 고조된 배경에는 서구문명에 대한 거대한 반성을 불러온 포스트모더니즘이라는 사조가 자리잡고 있었다고 보아도 크게 틀리지 않는다. 물론 20세기 초를 풍미했던 모더니즘 예술이 모두 반자연적이었다고 단언하기는 어려울 것이다. 그러나 도시와 근대화에 근거해 생성된 모더니즘과 모더니티의 강령에 자연보호나 환경보호가 들어갈 자리는 많지 않았던 것처럼 보인다. 반면, 탈현대, 탈도시, 탈제국주의, 그리고 탈중심을 주창하며 시작된 포스트모던 인식은 자연스럽게 환경문제와 생태계 문제에 대한 관심을 유발시켰다. 그렇다면 환경주의와 생태주의의 차이점은 과연 무엇인가. 환경은 우리를 둘러싸고 있는 주위상황으로써 인간의 행동에 따라 나빠질 수도 있고 노력에 의해 개선될 수도 있다. 그래서 환경주의는 오염된 환경을 과학기술을 이용해 개선할 수 있다고 믿는다. 그리고 그런 점에서 환경주의는 낙관적이다. 반면 생태 또는 생태계는 인간과 자연과 사회가 상호 역동적으로 조화하면서 존재하는 삶의 그물망을 의미하며, 일단 그 현상이 훼손되거나 파괴되면 지구의 생명체들은 돌이킬 수 없는 치명적 상처를 입게된다. 생태주의는 이 세상의 모든 것들이 ‘생태학적 연결망’을 통해 서로 긴밀히 연결되어 있는데, 만일 그 연결망이 찢어진다면 그 상처의 고통과 파멸에서 자유스러울 수 있는 존재는 하나도 없다고 말한다. 즉 하나가 다치면 모두가 고통받는다는 것이다. 그런 맥락에서 생태주의는 ‘나’와 ‘너’를 구분하거나 차별하지 않는다. 내 아픔이 곧 ‘타자’의 아픔이 되고, ‘타자’의 고통이 곧 내 고통이 되기 때문이다. 환경주의가 인간중심주의를 견지하고 과학기술을 신뢰한다면, 생태주의는 인간 뿐 아니라 모든 생명체가 다 똑같은 존재 권리를 갖는다고 주장하며 테크놀로지의 오용과 남용을 경계한다. 또 환경주의가 인간의 환경에만 관심을 갖는 반면, 생태주의는 지구상의 모든 존재의 삶에 대해 관심을 갖는다. 그리고 환경개선에만 관심이 있는 환경주의와는 달리 생태주의는 복합적인 중층구조를 갖는다. 예컨대 자연에 대한 인간의 지배를 여성에 대한 남성의 지배와 연결시키는 에코 페미니즘은 생태주의의 그러한 중층구조를 잘 보여주는 좋은 예가 된다. 에코 페미니스트들은 자연에 대한 인간들의 생태학적 학대와 착취 속에서 여성에 대한 남성들의 학대와 착취를 보기 때문이다. 이렇듯 생태주의는 인간과 자연과 사회가 서로 갖는 유기적 관계를 복합적인 시각으로 바라본다는 점에서 환경주의보다는 진일보한 사조라고 할 수 있다. 환경주의로부터 보다 더 복합적인 생태주의로의 전이가 본격적으로 이루어진 것은 비교적 최근의 일이다. 그러나 그러한 인식의 변화는 이미 1970년대부터 시작되고 있었다. 예컨대 조셉 미커는 1972년에 ‘생태학’이라는 용어를 문학에 적용시켜 문학생태학의 가능성을 열었으며, 1974년에 그레고리 베이츤은 인간의 정신 생태계와 자연생태계의 유사성을 발견하고, 인간의 마음 생태계의 파괴를 경고하고, 훼손된 정신 생태계의 회복을 주장했다. 베이츤에 의하면 나치즘 같은 극우 이데올로기나 세계대전 같은 것들도 사실은 인간들의 정신 생태계가 파괴되었기 때문에 일어난 것이다. 이와 같이 자연 생태계의 층과 인간의 정신 생태계의 층이 겹치면서 연결되는 것을 ‘심층 생태학’이라고 부른다. 요즘은 모든 학문분야에 ‘생태’라는 말이 붙어서, 예컨대 생태 정치학, 생태 사회학, 생태 여성학, 생태 문학 등의 용어들이 생겨나게 되었으며, 문학분야에서도 문학 생태학, 생태비평, 생태시학, 녹색문화연구, 환경문학비평 같은 말들이 생성되었다. 그리고 그와 같은 새로운 접근법은 자연이 인간을 위해 있는 것이 아니라 인간이 자연을 위해, 그리고 자연의 일부로서 존재한다는 사실을 깨우쳐주었으며, 또한 예술과 문학이 자연이나 환경과 대립되는 것이 아니라 그것들과 상호보충적이라는 사실을 가르쳐주었다. 생태주의 작가들은 비단 생태계의 파괴에 대한 경고에 그치는 것이 아니라, 그러한 파괴를 야기시킨 근원적 이유에 대한 탐색으로까지 관심을 확대한다는 점에서 주목할만하다. 그리고 그 과정에서 그들은 자연에 대한 인간의 지배와 착취를, 선택받지 못한 계층에 대한 선택받은 계층의 지배와 착취와 연결시켜 중층구조와 두 겹의 시각으로 사물을 보려고 시도한다. 생태주의자들은 이제는 인간본위와 자기위주의 시각을 버리고, 이제는 모든 생명체가 서로 긴밀하게 연결되어 있다는 생태학적 인식을 가질 것을 촉구한다. 이대로 간다면 인류절멸은 필연적이기 때문이다. 세상의 종말에 자신만 살아남을 수 있는 방법은 없다. 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 타자는 어찌 되던지 자신만 안락하고 자기만 살아남으면 된다는 이기적인 사고방식을 버리지 않고 있다. 다행히도 깨어있는 선각자 작가들은 창작활동을 통해 ?

灌湺?우리들을 깨우쳐주고 있으며, 자연과 문화 사이의 이분법적 대립을 해체해주고 있다. 그러므로 예술은 지고하고 순수한 영역에 숨어 은둔만 할 것이 아니라, 이제는 “액슬의 성”에서 나와 환경과 생태계의 훼손, 그리고 인간의 정신 생태계 파괴를 경고해주며, 더 나아가 그 근본 원인까지도 탐색해 밝혀주어야만 할 것이다.

문학 생태학과 생태비평

비교적 초창기인 1960년대에 이미 환경·생태학적 상상력으로 탁월한 예술작품을 써내어 문학생태학의 귀감을 보여준 작가가 바로 토머스 핀천이다. 처녀작 「브이를 찾아서」(1963)를 비롯해 「제49호 품목의 경매」(1966), 그리고 ‘전미도서상’을 받은 「중력의 무지개」(1973)에서 핀천은 특유의 생태학적 상상력을 유감없이 발휘해 훌륭한 생태주의 문학을 창조해내는 데 성공했다. 「브이를 찾아서」에서 핀천은 제국주의 같은 잘못된 이데올로기를 서구문명의 몰락 원인으로 지적한다. 그는 인간의 정신 생태계를 파괴한 그와 같은 것들이 인간들을 인공물로 이루어진 무생물로 변모시켰고 생명을 박탈해갔다고 말한다. 예컨대 「브이를 찾아서」에 등장하는 ‘신부’(아마도 ‘브이’)는 몸 전체가 인공물로 이루어져 있으며, 또 다른 등장인물인 에스더는 코에 성형수술을 받는다. 흥미 있는 것은 에스더가 ‘문화적 조화’를 위해 자신의 자연적인 모습을 인공적으로 바꾼다는 점이다. 이 소설에는 실제로 두 명의 인조인간이 등장하기도 하는데, 그와 같은 장치들은 서구의 제국주의 역사와 맞물려 인류문명의 필연적인 파멸을 예언해주고 있다. 「제49호 품목의 경매」에서 핀천은 인류절멸의 원인을 자기중심적 사고와 이분법적 사고방식, 그리고 교류의 단절과 타자의 배제에서 찾는다. 이 소설의 주인공 에디파 마스는 작품 내내 생태학적 그물망이 찢어진 채 자신만의 밀폐된 의식의 방 속에 갇혀 있다. 핀천은 그녀가 마치 라푼젤처럼 타자와의 교류가 단절된 채 자아의 고립된 탐 속에 갇혀있다고 말한다. 그녀는 헛되이 절대적 진리를 추구하며 모든 것을 0과 1 사이의 이분법적 대립항 속에서만 찾으려고 한다(핀천이 1966년에 이미 컴퓨터의 기본 원리인 0과 1의 패턴을 작품의 모티프로 사용했다는 사실은 놀랍기만 하다). 그러한 생태학적 모티프를 은유적으로 드러내기 위해 핀천은 이 소설에서 열역학 제2법칙인 엔트로피 이론과, 소외된 사람들의 은밀한 지하 우편제도인 트리스테로, 잃어버린 원본 텍스트, 그리고 미국의 유산 탐색이라는 예술적 장치를 효과적으로 사용하고 있다. 「중력의 무지개」에서 핀천은 테크놀로지의 오용, 서구의 이성중심주의, 배타적인 청교주의, 그리고 나치즘과 민족주의 등을 인류문명의 절멸을 가속화시키는 부정적 요인으로 파악하고 있다. 이 소설의 주인공 타이론 슬로스롭은 어렸을 때 몸 속에(그것도 성기 속에) 인공물질을 삽입한 사람이다. 그 물질로 인해 그는 원인과 결과 뒤집기를 해내 그러한 현상을 인정할 수 없는 과학자들을 괴롭힌다. 이 소설에서 핀천은 나치즘은 물론, 나치즘에 대항하는 원주민들의 극단적 민족주의 역시 또 하나의 경직된 배타적 이데올로기로 비판한다. 그러면서도 이 소설에서 핀천은 문명의 조종과 지배로부터 벗어난 원초적 자연의 신비함을 제3의 기능성으로 존중한다. 중요한 단편인 「엔트로피」에서 핀천은 이 세상 파멸 시에 개인의 안락한 도피나 혼자만의 생존이란 애초부터 불가능하다고 말한다. 주인공 칼리스토는 외부의 소음을 차단하는 안락한 밀실 속에서 지내며 밖의 온도와 관계없이 항시 불변하도록 온도를 맞추어놓지만, 결국 새의 생명을 살리지 못하자 유리창을 깨서 신선한 공기가 들어오도록 한다. 생태계의 그물망이 파손되면 안전한 사람은 아무도 없다. 모든 생명체는 지구와 더불어 운명을 같이 할 것이다. 한편, 아래층의 미트볼은 무질서의 극치를 치우고 정리해서 파멸을 피한다. 핀천은 질서와 무질서의 극치 중 그 어느 것도 구원책으로 받아들이지 않는다. 그는 언제나 이분법적 가치판단을 피하고 제3의 가능성을 탐색하고 추구한다. 리처드 브라우티건의 「미국의 송어낚시」는 자연과 녹색의 목가적 꿈을 상실한 현대문명의 위기를 문학적 상상력으로 표현한 뛰어난 수작이자, 선구자적 환경·생태 예술작품이다. 이 소설의 주인공은 어렸을 적 기억을 되살려 송어낚시 여행을 떠나지만, 은빛 송어가 뛰놀던 예전의 하천이 이제는 경직된 나무 계단(세속적 출세를 위한)이 되어버린 것을 발견하고 실망한다. 송어하천을 찾아 헤매는 탐색여행에서 주인공은 오염되어 썩은 하천, 독극물이 뿌려진 하천, 그리고 송어들이 모두 죽어 떠있는 더러운 하천을 발견한다. 그리고 드디어는 클리브랜드 고물상에서 하천을 아예 피트 당 잘라서 팔고 있다는 사실을 알게 된다. 하천은 오염되고 송어는 사라져서 미국인들은 이제 더 이상 송어낚시를 하지 못한다. 오염된 하천과 파괴된 자연의 이면에 숨겨져 있는 근본 원인으로 브라우티건은 극우 보수주의, 나치즘, 정부의 감시와 통제, 잘못된 교육제도, 권력자들의 횡포와 억압, 민중의 순응주의와 정신적 마비, 피지배계급의 폭력적 저항, 월남전 같은 전쟁, 그리고 빈자와 소수인종에 대한 편견 등을 들고 있다. 그리고 바로 그 순간 「미국의 송어낚시」는 한편의 훌륭한 생태주의 문학으로 승화한다. 왜냐

하면 이 소설은 인간과 자연과 사회가 상호작용을 통해 공존하는 메카니즘에 대한 심오한 성찰을 통해 현대에 필요한 생태학적 상상력을 유감없이 발휘하고 있기 때문이다. 미국의 환경보호법이 1969년에야 통과되었다는 사실을 감안하면, 브라우티건의 이 소설은 환경소설로도 가히 선구자적이라고 할 수 있다. 그러나 브라우티건의 진정한 위대성은 그가 이 소설에서 단순히 잃어버린 자연과 목가주의의 상실을 슬퍼하는데서 그치지 않고, 그것을 현대인들의 꿈의 상실과 삶의 피폐, 잃어버린 자연에 대한 추구 및 탐색, 그리고 예리한 문명비판으로까지 연결시켜 훌륭한 예술적 중층구조를 성취하고 있다는 데 있다. 그리고 저자는 작품의 마지막에 ‘황금 펜촉’을 등장시켜, 예술가가 예술적 상상력으로 다시 한번 오염되지 않은 하천과 송어를 되살려낼 수 있음을 시사하고 있다. 그러나 그는 그러한 힘을 가진 문학예술이란 결코 저 높은 곳에 존재하는 순수하고 장엄한 것이 아니라는 사실을 황급히 덧붙인다. 그래서 작품의 마지막을 그는 ‘마요네즈’라는 말로--그것도 철자가 틀린 표기로--끝맺는다. 그걸 통해 브라우티건은 ‘예술이란 절대 완벽한 것이 아니며, 또 마치 우리가 일상 먹는 마요네즈와도 같은 것’이라고 말하고 있다. 즉 우리의 삶이 샐러드와도 같다면, 거기 얹어져 감칠맛을 내는 마요네즈같은 것이 바로 예술이라는 것이다.

환경을 넘어서는 예술

지금 환경과 생태학은 지구촌 전체의 초미의 관심사로 대두되고 있으며, 예술 역시 그러한 움직임에 동조하고 있다. 그 동안 문학을 포함한 예술은 사실 너무 방만했고, 자기중심적이었으며, 당연히 걸머져야할 사회적 책임을 회피해왔다. 그러나 이제부터라도 예술은 스스로의 고립을 반성하고, 인류의 생존이 걸려있는 환경문제와 생태계 파괴 문제에 적극적인 관심을 표명해야만 할 것이다. 물론 예술이 그 동안 다각도로 삶의 여러 양태들을 조명해왔다는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 그러나 예술이 다루어온 ‘인간의 조건’은 다분히 추상적이고 철학적인 것이었지, 인간의 환경이나 지구의 운명은 아니었다. 그럼에도 불구하고 환경 파괴나 생태계 훼손은 인류의 파멸을 초래한다는 점에서 대단히 절박한 문제이며, 추상적인 고뇌에 뒤지지 않는 중요한 비중을 갖는다. 그런 의미에서 최근 「녹색평론」을 발행하고 있는 평론가에게 대산문학상이 수여된 것은 대단히 의의깊은 일이라고 볼 수 있다. 또한 일군의 국내 작가들이 환경문제를 다룬 작품들을 잇달아 내어놓고 있는 것 역시 고무적이다. 외국의 경우에는 아예 환경문제나 생태계 문제를 전문적으로 다루고 있는 작가들도 있다. 예컨대 프랑스 작가 장 마르크 오베르의 「대나무」(1997)는 대표적인 녹색문학 작품인데, 이 소설에서 대나무 숲은 뿌리들이 수평으로 연결되어 있어서 생태학적 연결망을 이루고 있다. 그래서 그 중 어느 하나가 상처를 입으면 다같이 괴로워하고, 어느 하나에 물을 주면 모두가 시원해한다는 것이다. 이러한 공동체 의식을 전체주의적 위험으로 오해하는 사람들도 있지만, 이 경우의 공동체의식이란 물론 ‘타자에 대한 연민과 사랑’이지 결코 개체성을 무시하는 전체주의를 의미하는 것은 아니다. 지금은 과거 그 어느 때 보다도 “녹색의 회복”에 대한 예술가들의 탐색과 추구가 필요한 시기이다. 개발이란 미명아래 이미 심각하게 파손된 생태계의 보호와 보존, 그리고 목가적 꿈의 회복을 추구하기 위해서는 우선 우리의 인식이 바뀌어야만 하는데, 녹색예술은 바로 그러한 의식의 전환을 가능하게 해주기 때문이다. 우리는 아직도 비오는 날 밤 몰래 강에 폐수를 하천을 오염시키고, 쓰레기를 무단 투기하며, 보신과 축재를 위한 밀렵을 계속하고 있다. 또 인간의 생활환경 중 가장 중요한 것 중 하나가 바로 습지인데, 우리는 간척지 개발이라는 미명하에 여전히 갯벌을 없애 생태계를 파괴하고 있다. 환경문제가 생기면 우리의 환경부는 언제나 아무런 문제가 없다고 서둘러 발표한다. 마치 환경보호가 아닌 여론 무마가 바로 환경부의 기능이나 되는 것처럼 말이다. 그래서 녹색예술의 기능은 더욱 중요해진다. 의식의 전환이 없이는 절대 환경보호나 생태계 보호가 불가능한데, 예술은 바로 그 인식의 변화를 가져다줄 수 있기 때문이다. 자연과 생명의 존엄성에 근거한 ‘친환경예술’이 강력한 호소력을 갖는 이유도 바로 거기에 있다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| Ecocriticism: Literature and Ethics (0) | 2005.01.04 |

|---|---|

| 생태문학론 (0) | 2004.12.22 |

| 에코아나키즘 (0) | 2004.12.22 |

| 김지하의 생명선언 (0) | 2004.12.22 |

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

| |

| |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 생태문학론 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 자기 중심 의식에서 생태의식으로 (0) | 2004.12.22 |

| 김지하의 생명선언 (0) | 2004.12.22 |

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

| 작가와비평 (0) | 2004.12.22 |

| 김지하의 생명선언, "그늘이 우주를 바꾼다" |

| 김시인 등 5백명 '생명과 평화의 길' 창립 [프레시안 강양구/기자] 김지하 시인이 중심이 된 사단법인 '생명과 평화의 길'이 26일(목) 오후 3시 서울 프레스센터 20층 국제회의장에서 창립 총회를 열고 활동을 시작한다. '생명과 평화의 길'은 지난 2월 부산에서 김지하 시인이 처음 제안한 단체로, "테러와 전쟁, 경제 위기, 도덕적 황폐화와 생태계의 전면적 오염, 기상이변 등으로 절망에 빠진 세계의 위기를 극복하고 생명의 진리 위에, 진정한 평화를 구축하기 위한 길을 모색하고 실천하는 것"을 그 목적으로 한다. 그동안 창립준비위원회(위원장 정성헌 남북강원도협력협회 이사장)가 사회 각계의 생명사상 연구자, 생명평화 운동가, 문화예술인, 일반시민 등 5백여명의 발기인을 조직했고, 이날 공식 출범하게 된 것이다. '생명과 평화의 길'은 앞으로 생명학의 연구와 체계화, 동아시아와 세계 평화의 실현을 위한 학술연구사업, 생명사상에 기초한 문화사업 등을 기본 사업목표로 정하고 구체적이고 다양한 사업을 전개할 예정이다. 이날 함께 열릴 창립기념 심포지움에선 '제3의 선택으로서의 동아시아론'(최원식ㆍ인하대 국문학과 교수), '공생의 사회, 생명의 경제'(나카무라 히사시ㆍ류고쿠대학 경제학부 교수), '연해주 고려인의 삶과 동북아 평화'(강 니콜라이ㆍ동북아평화연대 연해주 사무국 사무장), '민족을 넘어서'(韓少功ㆍ중국 해남성 작가협회 주석) 등이 발표될 예정이다. "그늘이 우주를 바꾼다" '생명과 평화의 길' 이사장으로 내정된 김지하 시인은 이날 창립을 기해 2백자 원고지 2백매 분량의 <생명 평화 선언>을 발표한다. 그는 여기서 근대 산업문명, 근현대 과학기술의 성격과 폐해를 진단하고 이로부터 생명의 위기가 유래함을 밝히며, 그 극복을 위해 자연친화적 대안문명의 창조가 이루어져야 한다고 강조한다. 그것은 서구 생태주의 사상의 존중과 아울러 그것을 넘어서는 시도, 즉 동양과 우리 고유의 생명 사상의 연원, 특히 동학의 생명사상을 탐구하고 그것을 창조적으로 넘어서는 시도를 통해 가능하다는 것이다. 김 시인은 <생명 평화 선언>에서 "농업 문화가 유지되던 시절의 환경 재난은 우연적이었지만, 오늘의 산업문명은 본디부터 구조적으로 막심한 환경 재난을 초재함으로써 생명 일반의 위기로 치닫는데 문제의 심각성이 있다"며 "산업문명의 핵심 체계인 자본주의가 자연을 착취해 환경 문제를 초래하게 된 것은 자본가와 지배 엘리트가 민중의 요구를 압박하고, 강대국이 후진국과 제3세계 민중의 삶을 도탄으로 빠뜨리는 것과 동일하다"고 지적했다. 김 시인은 "자본주의가 인류의 대안이 아닌 것처럼 사회주의 역시 그 기본 착상이 생산력의 발달로 끊임없는 성장을 도모하기 때문에 지속가능한 대안 체제가 될 수 없다"고 지적했다. 그는 또 "현실 사회주의의 전체를 대변하는 권위주의 질서 역시 사회 구성원 각자의 개별성과 자율성을 침해하는 결과로 귀결됐다"고 지적했다. 김 시인은 이제 동양으로 눈을 돌리자고 제안한다. 김 시인은 "서구 문명이 초래한 전 지구적 환경 위기에 대한 서구 생태주의 사상은 존중해야 마땅하지만 그것에는 여러 가지 한계가 보인다"며 "동양사상에 흐르고 있는 생태주의를 통해 그 한계를 극복하는 새로운 생명사상을 모색할 수 있다"고 주장했다. 김 시인은 "'생명과 평화의 길'은 활동 구호를 '그늘이 우주를 바꾼다'로 결정했다"며 "'그늘'은 판소리 등에서 쓰이는 개념으로 '윤리적으로 인생의 쓴 맛, 단 맛의 신산고초를 피하거나 적당히 얼버무리지 않고 피하지 않고 받아내되, 분노나 폭발이 아닌 '삭힘(견딤)'으로 인욕정진하는 삶의 자세'를 일컫는 말"이라고 설명했다. 김지하 시인은 "이런 그늘의 자세로 우주를 바꿀 수 있는 에너지를 표출할 때 인류 문명의 새로운 대안을 찾는 것이 가능하다"고 선언을 마무리했다. 강양구/기자 -©2001-2004 PRESSian.com 무단전재 및 재배포금지- |

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 자기 중심 의식에서 생태의식으로 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 에코아나키즘 (0) | 2004.12.22 |

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

| 작가와비평 (0) | 2004.12.22 |

| 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식 (0) | 2004.12.22 |

좌파들이여! 녹색옷은 어떠신지?

| |||

/ 리뷰 : 조성일 기자 sicho@bookoo.co.kr

[2002/10/23] 그런 점에서 ‘아직도 생태주의자가 되길 주저하는 좌파 친구들에게’라는 부제가 붙은 이 책 「녹색 희망」(원제 VERT ESPERANCE, 알랭 리피에츠 지음 ? 박지현, 허남혁 옮김 ? 이후 펴냄)은 일단 맞춤한 입문서 구실을 한다.

우리에게 조절이론의 대가로 잘 알려진 경제학자인 이 책의 지은이 알랭 리피에츠(Alain Lipietz)는 1980년대 후반부터 환경과 발전문제에 천착하면서 자본주의의 각종 폐해를 뛰어넘는 각종 대안경제정책들, 이를 테면 노동시간 단축과 환경세에 대한 논의 같은 것을 개발하는 프랑스 녹색당의 경제정책 브레인이자 유럽의회 의원이다.

각자 희망 조화시킬 수 있는 사상의 틀은 녹색

지은이는 이 책에서 프랑스를 비롯한 유럽의 경험을 중심으로 정치적 생태주의가 어떤 원칙과 형태로 발전해야 하는지를 설명한다.

애시당초 좌파였던 그는 “인간의 마음속에 자리 잡은 드높은 이상은 사회적 차이를 인정하지 않는 집단적 소유 사상을 통한 사회주의 깃발 아래에서는 실현되지 않는다”는 생각에서 자신의 색깔을 녹색으로 바꾸었다.

그러면서 그는 정치적 생태주의가 바로 각자의 희망을 조화시킬 수 있는 사상의 틀과 패러다임이 될 수 있고, 녹색 정치가 그 기조가 될 수 있다고 주장한다.

녹색정치는 하나의 패러다임이 아니라 포괄적인 기치들이 모두 모여 있는 우산 내지는 무지개를 잡아내는 장치라는 것.

특히 그는 “마오쩌뚱이나 체 게바라가 죽은 후에 정치를 알게 된 오늘날 젊은이들은 구소련 브레즈네프의 ‘현실 사회주의’나 미테랑 재임 시절의 사회관리주의 말고는 사회주의의 희망에 대해 알지 못한다”며 “‘여성주의’와 ‘생태주의’와 같은 삶의 질과 관련된 것으로 ‘노-자 대결’이나 ‘제2의 전선’을 형성하였”지만 이것 역시 중심 투쟁에 종속 되어 있었던 탓에 변혁의 잠재력이 크지 못했다고 비판한다.

그런 점에서 노동자, 여성, 농민, 청년, 동성애자, 생태주의자, 제3세계 민중 등을 역사의 주체로 묶는 ‘무지개 정치’가 등장했는데, 이것만으로도 이미 한 발짝 발전한 것이라고 그는 평가한다.

억압받는 자를 위한 진정한 길은?

물론 이 책은 프랑스의 녹색당을 중심으로 설명하고 있어 우리의 현실과는 동떨어진 것이 아닌가 하는 의구심을 떨칠 수는 없다.

하지만 서울시장 선거의 뜨거운 이슈가 ‘청계천 복원 논쟁’이었듯 지난 6.13 지방 선거에서 가장 뜨거웠던 쟁점이 지역 개발과 환경 문제였고, 특히 민주노동당이나 사회당 같은 진보정당이 환경 생태적 의식을 중심으로 하는 정책을 제시했던 점을 생각한다면 한국의 진보적 내지 좌파적 생태주의 발전에 대해 여러 의미를 던져준다.

이 책의 지은이는 할 일이 너무 많다며 이렇게 말한다.

“적색을 변화시키겠다는 허망한 꿈을 좇거나 협소한 적색과 녹색 그룹 주변에 머무르기보다는 - 신의를 저버릴 수 없어 적색을, 현실적으로 녹색을 선택해서 - 생태주의자들과 함께 사회적, 전 세계적 차원의 노력을 강조하는 녹색 페러다임을 갖고서 앞으로 나아가자.”

이것이야말로 “억압받는 자들의 투쟁에 대한 신의를 지키는 진정한 길”이라고 그는 믿는단다.

http://www.bookoo.co.kr/section1/2002/10/23/review4.htm

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 에코아나키즘 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 김지하의 생명선언 (0) | 2004.12.22 |

| 작가와비평 (0) | 2004.12.22 |

| 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식 (0) | 2004.12.22 |

| 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다 (0) | 2004.12.22 |

|

|

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 김지하의 생명선언 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

| 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식 (0) | 2004.12.22 |

| 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다 (0) | 2004.12.22 |

| 2004년 신춘문예 당선작에 관한 시평詩評 (0) | 2004.12.16 |

11월 20일(목)

연제: 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식

연사: 김 성 곤(서울대)

사회,토론: 강 규 한(천안대) 추 재 욱(경문대)

생태주의가 포스트모던 인식 속에 처음부터 이미 스며들어 있던 사조라는 사실은, 대표적인 포스트모던 소설인 Thomas Pynchon의 V.(1963)나 Richard Brautigan의 Trout Fishing in America(1967)이 생태의식을 빼고는 아예 논의가 불가능하다는 점에서 잘 드러나고 있다. 예컨대 전자는 매트릭스 이론과 사이보그 이론, 그리고 제국주의와 파시즘과 테크놀로지의 오용에 의한 인간 정신생태계의 파괴를 고발하고 있으며, 후자 역시 Gregory Bateson이 묘사했던 인간의 ‘마음 생태계’가 파괴된 현대의 정신적 불모지를 잘 보여주고 있다.

생태의식은 현대 미국영화에도 잘 나타나고 있는데, 예컨대 인간과 기계에 대한 성찰과, 핵전쟁으로 인한 인류문명의 파멸을 다룬 "터미네이터"나 인공지능과의 전쟁으로 인한 생태계 파괴를 성찰한 "매트릭스", 또는 정상인들과 유전자 변형 인간들 사이의 문제를 다룬 "엑스맨"시리즈는 모두 생태주의 시각에서 논의될 수 있는 좋은 영화들이다. 또 Pynchon의 후예들인 ‘정보시스템이론’ 작가들 역시 유전자 변형과 유전공학이 어떻게 인간 생태계를 파괴할 수 있는가를 성찰하고 있는데, Richard Powers의 The Gold Bug Variations는 그 대표적인 예가 된다.

그렇다면 생태의식은 미래의 문학과 영화에 어떤 영향을 끼칠 것인가? 그리고 생태주의를 통해 문학과 영화는 서로 어떻게 만날 수 있는가? 또 생태주의는 과연 앞으로 어떻게 전개될 것인가?

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 녹색희망 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 작가와비평 (0) | 2004.12.22 |

| 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다 (0) | 2004.12.22 |

| 2004년 신춘문예 당선작에 관한 시평詩評 (0) | 2004.12.16 |

| Elfriede Jelinek hat Angst vor der Auszeichnung (0) | 2004.10.09 |

<이문구>

1941년 충남 보령 출생으로 서라벌 예대 문예창작과를 졸업했다.

1966년 <현대문학>에 단편 <백결>이 추천되어 등단했다. 주요 작품으로는, <지혈>(1967), <이삭>(1968), <몽금포 타령>(1969), <이 풍진 세상을>(1970), <암소>(1970), <해벽>(1972), <관촌수필1>(1972), <초부>(1973), <백면서생>(1974), <관촌수필6>(1976), <으악새 우는 사연>(1977), <우리동네 김씨>(1977), <우리동네 최씨>(1978), <우리동네 유씨>(1979), <우리동네 장씨>(1980), <강동만필>(1984), 등이 있다. 장편소설로는 <장한몽>(1972), 연작 장편 <관촌 수필>(1977), <우리 동네>(1981) 등이 있다.

이문구가 다루고 있는 소설의 세계는 전통적인 농촌이나 어촌, 혹은 산업화의 소외지대인 도시의 변두리 등이다. 그 속에서 그는 고향의 정감을 상실해 가는 사람들의 애환과 비애, 그리고 그것을 초래한 상황의 모순을 형상화한다. 그의 출세작인 <관촌수필>은 작가의 추억을 통해 사라져 버린, 혹은 사라져 가는 전통적인 고향의 풍경과 정서를 그 특유의 토속어로 포착해 내고 있다. 특히 전통적인 농촌 사회에 관한 풍부한 디테일과 그 안에 존재하는 인물들이 주고 받는 정감 어린 인정에 대한 묘사는, 사라져 버린 전통적 세계에 대한 최고의 문학적 헌사라 할 만 하다.

<해벽> 등에서도 근대화의 바람에 기형화되어 가는 전통적인 가치에 대한 애착을 보여 주고 있다. 그의 연작 장편 <우리 동네>는 농촌을 대상으로 하고 있으면서도, 현실도피적이거나 토속적인 요소를 강조했던 기왕의 소설들과는 달리, 70년대 산업화 속에서 농민들이 겪는 소외와 갈등, 그리고 농촌의 피폐와 해체 과정을 보여 줌으로써 농민 소설의 새로운 장을 열었다. 1972년 장편 <장한몽>으로 한국창작문학상을 수상했으며, 1978년 연작 장편 <우리 동네>로 한국문학 작가상을 수상한 바 있다. 작품집으로는 <해벽>(1974), <으악새 우는 사연>(1978) 등이 있다.

<내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다>

생태주의 문학에서는 이 세상 모든 것을 서로 긴밀히 연결되어있는 그물망으로 파악한다. 그래서 그 중 일부만 파손되어도 그 고통은 전체로 펴져 나가고, 그물의 기능은 상실된다. 나무 역시 하나가 훼손될 때 숲 전체가 파괴될 수도 있다. 그래서 생태주의 작가들은 숲을 이루는 나무들을 즐겨 작품의 주제로 다룬다. ‘유자소전’(1993) 이후 7년만에 나오는 이문구의 소설집 ‘내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다’(문학동네)의 주요 소재와 상징 역시 ‘나무’다. 일곱 편의 나무 연작소설과 한편의 단편으로 이루어진 이 소설집에서 작가는 인간의 다양한 삶의 양태를 각기 다른 나무들에 비유하고 있다.

그러나 작가가 관심을 갖는 것은 전나무나 낙엽송처럼 굵고 우뚝 솟은 근사한 나무들이 아니라, 찔레나무나 개암나무나 싸리나무 같은 시시하고 초라하며 볼품없는 나무들이다. 이는 그가 도시의 잘 나가는 ‘상행선’ 인생들보다는, 농촌의 소외된 그러나 똑같이 중요한 ‘하행선’ 인생들에 더 많은 관심을 갖고 있다는 것을 의미한다. 작가의 말대로, 비록 ‘있는 듯 없는 듯 존재가치가 희미하지만, 돈 없고 힘없는 일년살이들도 숲을 이루는데는 꼭 필요한 존재’이기 때문이다. 이 세상을 다양한 나무들로 이루어진 숲으로 본다는 점에서 이문구의 문학세계는 분명 생태주의적이다. 예컨대 서울을 떠나 낙향한 주인공의 실망과 좌절을 그린 ‘장동리 싸리나무’나, 민족 상잔의 비극을 다룬 ‘장석리 화살나무’는 모두 파괴된 이 나라 정신 생태계에 대한 작가의 깊은 성찰과 회한에 뿌리 박고 있다.

그래서 이문구는 민초들의 삶을 나무에 비유하며, 다시 한번 훼손된 숲을 회복할 수 있는 가능성을 탐색한다. 그래서 ‘내 몸은...’의 각기 다른 이야기들은 서로 모여 궁극적으로는 근대 민족사가 담긴 한편의 대하드라마를 만들어낸다. 그러한 주제와 서사구조 속에서 이 작품은 마치 셔우드 앤더슨의 ‘와인스버그, 오하이오’처럼 시골 농촌 사람들의 삶을 다각도로 조명하고 있다.

http://www.gangbuklib.seoul.kr/specials/literature/koreaaward/dongin_3290.htm

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 작가와비평 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식 (0) | 2004.12.22 |

| 2004년 신춘문예 당선작에 관한 시평詩評 (0) | 2004.12.16 |

| Elfriede Jelinek hat Angst vor der Auszeichnung (0) | 2004.10.09 |

| Lieben Sie mich? - 이광수 '무정' 소개 (0) | 2004.10.09 |

2004년 신춘문예 당선작이 발표되었다. 중앙지는 물론이고 지방지까지 가세한 신춘문예를 보면서 새삼 언론의 힘이 문학에 미치는 영향에 주목하지 않을 수 없다. 마치 신춘문예에 당선되는 것이 스타탄생에 비길만큼 극적인 장면을 연출한다고 볼 정도로 그 영향력은 대단한 것이다. 그러나 문학을 마치 신비한 영역처럼 극적인 연출이 되는 현실에서 신문사의 역활은 과연 모든 문학적 열망을 수용하고 선도해 나갈 수 있는 곳인가에 대해서는 현재 입장에서는 상당히 부정적이다. 특히 언론이 좋은 작품이라는 판정을 내릴 수 있는 공적인 기관인가에 대해서 한번도 곱씹지 않는 광적인 집착을 보이는 신춘문예 예찬론자들의 입장을 감안하면 문언유착이라는 고리에 얽매인 우리 문단의 현실에 대한 반성은 아직도 거대 자본의 논리에 묻혀 미약할 수 밖에 없다.

우리나라의 경우 등단이란 절차가 서양처럼 출판사를 통한 단행본 출판의 경향보다 문예지, 무크지, 동인지, 추천제와 신인상을 통해 등단하고 있는게 현실이다. 그럼에도 불구하고 해마다 일간지가 실시하는 신춘문예에 대한 집착은 기성문인은 물론이고 습작시인들의 의식 저변에 정식등단이라는 절차에 대하여 신춘문예가 우위를 점한다는 사실을 단적으로 밝혀주는 좋은 예로 보면 된다. 기실 신문들이 신춘문예와 문학상을 통해 신인들을 발굴하고 육성, 홍보를 하는 영향력을 감안할 때 문학에 절대적인 영향력을 발휘하고 있는 것도 사실이다. 그럼에도 불구하고 문학을 가십화하고 작가를 대중스타류로 만들며 신문이 출판 상업주의의 난장판으로 만들고 있다는 지적과 더불어 '문학의 소외'를 부추긴다는 문학평론가 김명인의 날카로운 지적 또한 잊지 말아야 한다. 따라서 글을 쓰는 모든 습작 시인들에겐 화려한 스포트라이트를 받는 등단의 기회로 또는 일부 문예지를 통해 등단한 기성시인들에게는 재등단이라는 기회로 삼고 있는 현실적인 문제에 앞서 때에 따라서는 자신의 순수한 문학적 열망을 왜곡 될수도 있다는 사실에 스스로를 되돌아 보아야할 시점도 되었다. 다시말해 신춘문예를 통한 등단이 곧 자신의 문학적 가치는 물론 상품적 가치를 높히는 공신력 높은 시스템으로 삼는 것 자체가 언론의 문학종속화를 심화시킬 수도 있다는 사실이다.

문예지 현상공모를 실시했던 1917년『청춘』이래 동인지, 그리고 신인추천의『조선문단』,1925년『동아일보』1928년『조선일보』의 신춘문예 실시 등은 모두 민족수난기였던 1920년대에 집중되어 있다. 이후 1945년 일제잔재의 청산이 언론에서는 미비했다는 사실과 오늘날 언론들이 보수적인 난맥상을 보인다는 점도 알 필요가 있다. 물론 언론이 새로운 신인들을 발굴하고 조명해줌으로써 문화예술의 진흥에 일조하는 것은 순기능의 측면이지만 과연 오늘날처럼 다양하게 등단할 수 있는 제도를 가진 현실에서 신춘문예는 그 역사 만큼이나 퇴락한 여러가지 역기능도 무시할 수 없는 처지임을 지적하지 않을 수 없다.

첫째는 등단 문인 중 60~70%가 문예지를 통해 등단하고 있는 현실을 감안할 필요가 있다. 특별한 지면이나 제도적인 밑받침이 없는 신춘문예 출신들이 지면을 확보하기 위해 문예지로 재등단하는 것과 문예지 출신들이 자신의 가치를 높히기 위해 신춘문예로 재등단하는 경향은 주목할 만한 사실이다. 실제로 문학적 성과가 드러나지 않거나 검증되지 못한 신인들은 쉽게 도태될 수도 있다는 사실에 앞서 신문이 특정인의 문학적 성과를 기사화해 부풀리고 다시 그 문학적 성과를 출판하여 상업적 이득을 창출하는 자본의 논리가 숨겨져 있다는 사실은 공공연한 사실이다. 또한 언론이 필요에 따라 자신들이 키워놓은 문학인을 통해 신문사의 특정 이슈를 문학인을 통해 나팔수로 나서게 하는 일은 어제 오늘의 일도 아니다.

둘째는 신춘문예가 무슨 문학권력을 보증하는 듯한 태도의 문제일 것이다. 조선조 과거를 주재하는 관리가 그 등과자들을 자신의 개인적인 인맥(문하생)으로 만든 예를 기억할 필요가 있다. 따라서 조선조에는 과거를 주재하는 관리가 되는 것을 아주 영광스럽게 생각하였으며, 아울러 자신이 주재한 과거장에서 등용되는 관리는 당연히 자신의 권력을 유지하는 추종자들이 되기도 했다. 이는 조선조 병폐의 하나였던 파당의 문제와 맥락을 같이 한다. 이러한 부정적인 면은 일부 문학지에서 항상 제기되는 특정인맥 특정학교의 문학지라는 비판을 받는 현실과 다르지 않다.

셋째는 심사자들의 중복이다. 심사자들의 중복이 가져오는 병폐는 개인적으로 심각하게 보는 중이다. 이는 심사자들의 문학적 경향에 맞는 작품들이 양산되거나 표절시비를 낳는다는 점일 것이다. 특히 중앙 5대 일간지의 지난 10년간의 신춘 담당 심사자들이 거의 몇명에 의해 선작되었다는 사실은 심사관행에 대한 공정성 시비를 충분히 불러 일으킬 수도 있다. 이러한 심사자들의 중복이나 고정은 신문사가 가진 특정 이데올로기에 맞는 문인들을 뽑겠다는 의도를 드러낸 것이라고 볼 수밖에 없다.

다음의 자료는 지난 90년 이후 2002년도 까지의 자료이다.(일부는 2003년까지) 동아일보의 경우 신경림이 5회 김주연이 5회 김혜순이 4회 이남호가 3회이며, 조선일보의 경우 황동규가 12번 김주연이 10회로 조선일보의 문제가 가장 심각하다.(70~80년대는 박두진 조병화가 독점) 경향신문에서는 김종해가 5회 정현종 3회 신경림이 7회이며, 한국일보는 신경림이 9회 정현종이 3회 김남조 3회 황지우 3회 김광규 5회이다. 서울신문(2002년도까지)의 경우 김종길 4회 박성룡 5회 정현종 2회, 중앙일보(2002년도까지)의 경우 80년대를 같이 산출할 경우 황동규가 10회를 한 것으로 나온다. 또한 문화일보의 경우 김광규 4회 황동규 7회이며 세계일보의 경우(2002년도 까지) 유종호 5회 신경림 6회 김광규 4회 황동규 3회등 거의 신춘문예 심사자가 어떤 사람인지 쉽게 나온다. 그러면 다른 지방지의 경우도 이와 유사하다고 볼 경우 아마 상당한 심사자의 중복은 심각한 수준에 이르렀다고 봐야 할 것이다. 개인적으로는 당대에 뽑힌 작품들이 거의 유사한 세계와 작법을 가진 것에 유의한 적이 있었다. 이는 심사자들의 중복과 관련해서 보면 선명하게 그 문제점이 보인다.

해마다 신춘문예를 시행하는 신문사의 입장이나 선자들이 내세우는 입장은 한결같이 실험적이고 혁신적인 시작과 차후 문단을 이끌어 갈 신인을 발굴한다는 취지를 내세우고 있다. 하지만 신춘문예용 작품이란 말이 나올 정도로 정형화된 적품들이 선작되는 현실에서 과연 패기있고 실험적인 작품이 뽑히는가에 대해서는 이견이 많을 것이다. 특히 선자를 명망있는 원로급의 문인들을 초빙하여 선작하겠다는 의도는 문단의 위상으로 보아 충분히 공감이 되지만 과연 이 분들이 참신한 신인 발굴에 얼마나 기여하였는가는 의문이다. 이는 다른 문예지로 등단하는 작품에 비해 신춘문예에 선작된 작품들이 그렇게 뛰어난 작품이라고 보기 어렵기 때문이다라는 점도 지적할만 하다. 환언하면 심사자들의 중복이나 고정은 결국 심사자의 문학적세계에 부합한 작품의 양산을 가져온다는 맹점이 생기는 것이며, 아울러 기성의 문학적 관습과 태도 그리고 세계를 그대로 답습하게 한다는 점에서 부정적이기 때문이다. 신춘문예가 오히려 신인들의 패기와 혁신적인 문학적 열정을 죽이는 통제장치로 작용할 수도 있다는 점이다. 따라서 기존 문단의 성향을 고스란히 반영한 것이 신춘문예작이라고 본다면 신인의 실험성 돋보인 작품의 출현은 아예 불가능하다고 보는 것이 맞을 것이다.

다음은 5대 신문사가 선작한 작품들이다. 각 작품에 대한 심사평을 원용하면서 신춘문예가 의도하는대로 선작된 것인지 냉정하게 들여다 보자. 먼저 <조선일보>의 경우다.

<조선일보>는 70~80년대엔 박두진 .조병화가 90년대 이후는 황동규와 김주연이 독점적으로 심사하고 있다. 조선일보가 유독 심사위원의 고정성이 가져오는 병폐를 외면하고 있는 현실은 매우 심각한 것이다. 심사 위원의 고정은 문학의 다양한 역동성을 죽이는 행위로 이 두 문인의 시각에 적합하지 않으면 선작이 안된다는 뜻임은 어지간히 짐작이 가능한 것이기도 하다. 신문사에서 특정 문인을 심사자로 고정시키는 이면에는 역시 신문사의 이해관계에 가장 맞는 부류라는 역반증이 가능한 것이다. 신문사가 특정한 문학세계를 가진 특정한 신인들을 뽑겠다는 것과 다르지 않다.

폐(폐)타이어-김종현 <2004년 조선일보 당선작>

아파트 공터 한 귀퉁이

속도를 잊은 폐타이어

땅속에 반쯤 묻힌 깊은 침묵 속

햇빛을 둥글게 가두어 놓고

동그랗게 누워 있다

그가 그냥 바퀴였을 때는 단지

속도를 섬기는 한 마리 검은 노예일 뿐이었다

날마다 속도에 사육되고

길들어 갔다

다른 속도가 그를 앞질러 갈 때

그는 바르르 떨며

가속 결의를 다져야 했다

자주 바뀌는 공중의 표정 앞에서는

잽싸게 꼬리를 사려야 했다

검고 딱딱한 세계 위에서 세월을 소모하며

제한된 영역만 누려야 했다

지금 저 동그라미는 자신의 일생이

얼마나 속도에 짓눌려 왔는지 기억하고 있을까

튕겨 나가고 싶다는 생각을 한 번쯤은 했으리라

예약된 모든 속도들 다 빠져나가고

속도는 한 줌 모래처럼 눈부신 한계였을 뿐

얼마나 어지러웠을까

속도에서 벗어나기 위해 속도에 매달린 세월

그가 속도의 덫에서 풀려나던 날

온몸이 닳도록 달려온 일생을 위로하듯

바람은 그의 몸을 부드럽게 핥아주었다

잠시 뒤의 어떤 바람은 풀씨랑 꽃씨를

데리고 와서 놀아주었다

벌레들의 따뜻한 집이 되었다

잃어버린 속도의 기억 한가운데

초록의 꿈들이 자란다

노란 달맞이꽃은 왕관처럼 환히 피어 있다

"당선작 폐타이어가 우리 현실의 핵심을 가로질러 가는 속도의 문제에 대하여 전통적 서정의 회복을 꿈꾸는 시적 자아가 문명의 구체성에 대한 관찰과 한편으로 그 피곤을 어루만지는 시의 힘, 그 부드러움을 탁월하게 대비시켰다" "언어의 조탁보다 오늘 우리에게 절실한 것은 야만스러워져 가는 시대의 중심을 꿰뚫어 바라보면서 시의 존엄을 새삼 이루어 나가려는 박력이 아닐까" -<심사평>황동규, 김주연

심사평에서 위의 시에 대해 밝힌 것은 문명의 피곤을 어루만지는 힘이 탁월하다는 선작의 논지다. 이를 다시 풀면 이 작품이 갖고 있는 문제의식이란 문명에 대한 문제의식(속도)을 폐타이어와 결부하여 보았을 때, 탁월한 것이었다는 설명이 된다.

그럼 소재의 문제에 주목해서 보자. 시작에 나타난 태도는 우리를 둘러싸고 있는 환경에 대한 의식을 조장하고 방향성을 제시한다는 점에서 시인의 지각은 어떤 특정한 것과 유용한 것에 주목하기 마련이다. 모든 것들이 공감적이기 위해서는 복잡하고 세밀한 부분까지 민감하게 반응하는 것이 필요하다. 폐타이어라는 소재를 통하여 현실의 깊은 구조적인 문제(문명의 야만성)를 드러낼 수 있다고 보는 것 이면에는 '폐타이어=야만의 문명비판' 이라는 도식이 쉽게 도출되는 소재주의에 결과로 밖에 볼 수 없다. 루이스 멈포드는 .『예술과 기술』에서 '기술의 인간화'의 필요성을 말한 적이 있다. 문명에 대한 상투적인 혐오나 기피증을 보이는 것은 오히려 현재의 자본 논리를 설명할 힘이 부족한 것으로 보인다는 점을 간과해서는 안된다. 또한 선작평에서 "시대의 중심을 꿰뚫어 바라보면서 시의 존엄을 이루어 가려는 박력"이라고 생각하는 것은 너무 상투적인 평가일 뿐 아니라 과잉해석으로 보인다.

이러한 측면에서 보면 선작 경위를 검증해낼 수 있는 시평이 나오지 않을 경우 선작의 당위성을 무엇으로 증명할 수있을까하는 의문이 남는다. 특히 차선작이 공개되지 않는 통례에 따라 본다면 더더욱 의문이 생긴다. 아울러 지적할 문제로 시적 구조와 전개 그리고 세계관이 지난 97년 서울신문 당선작이었던 박남희의 『폐차장 근처』시와 유사한 면이 없지 않다는 점도 주목할 필요가 있다. 이 글을 쓰는 동안 이미 네티즌의 이름으로 표절시비를 불러일으키고 있다는 사실은 얼마나 선작에 있어서 헛점이 많은가를 스스로 드러낸 결과로 보인다. 아울러 과연 심사자들이 지난 당선작들에 대한 검토가 먼저 이루어진 후에 선작된 것인지 상당히 의문스럽다. 다시 말하면 예, 본선에 참여한 심자자들의 안목이나 역량에 심히 의문스럽다는 말이다. 아니면 당선작이 뽑힌 충분한 논의를 공개하거나 차별성을 선작평에 냈어야 옳을 것이다. 이러한 시비들이 단지 명망있는 선자들이 뽑았다는 이유로 재논의 되지않는 일이 없기를 바란다.이미 2003년도 매일신문 당선작이었던 김옥숙의 『낙타』가 김충규의 『낙타』를 표절했다는 문제제기가 묵살된 적이 있었던 전례가 있었기 때문이다. 이제는 투명한 그리고 공정한 선작을 바라는 모든 문학도들의 관심과 시비에 적극적으로 응답해야 한다고 본다.

<참고자료>

폐차장 근처 -박남희<1997년 서울신문 당선작>

이곳에 있는 바퀴들은 이미 속도를 잃었다

나는 이곳에서 비로소 자유롭다

나를 속박하던 이름도 광택도

이곳에는 없다

졸리워도 눈감을 수 없었던 내 눈꺼풀

지금 내 눈꺼풀은

꿈꾸기 위해 있다

나는 비로소 지상의 화려한 불을 끄고

내 옆의 해바라기는

꿈 같은 지하의 불을 길어 올린다

비로소 자유로운 내 오장육부

내 육체 위에 풀들이 자란다

내 육체가 키우는 풀들은

내가 꿈꾸는 공기의 질량만큼 무성하다

풀들은 말이 없다

말 없음의 풀들 위에서

풀벌레들이 운다

풀벌레들은 울면서

내가 떠나온 도시의 소음과 무작정의 질주를

하나씩 지운다

이제 내 속의 공기는 자유롭다

그 공기 속의 내 꿈도 자유롭다

아무 것도 가지고 있지 않은 저 흙들처럼

죽음은 결국

또 다른 삶을 기약하는 것인지도 모른다

나는 이곳에서 모처럼 맑은 햇살에게 인사한다

햇살은 나에게

세상의 어떤 무게도 짐 지우지 않고

바람은 내 속에

절망하지 않는 새로운 씨앗을 묻는다

두번째 작품 <문화일보 당선작>을 보자.

시월의 잠수함 - 김지훈<2004년 문화일보 당선작>

구름이 입술 위에 달라붙는

이 자리는 북한산 어디쯤일까. 지닌 것 없이

숲만 가득 담아둔 나무 그늘에 앉아

기어이 가져온 새 책에 손가락을 베고 말았다

혈이 탁 트이고서야 내 온몸이 잠망경으로 솟아오를 수 있었다

작은 물줄기 속에서도 잘 돌아가는 스크루

사방 가득한 수억 燭의 소리가 큰 닻이 되어

산봉우리들이 신들의 전함으로 불리었던 그 바다 위에 박혀 있다

밤낮이 한꺼번에 몰아오는 내연기관의 큰 울림

그 안에는 칼 대신 나뭇잎 들고 싸우던 날도 있다

힘줄 선명한 잎 하나가 공기를 잘게 저미며 내려온다

신들은 어디에서 배를 만드는 중일까

베어낸 나무 밑동에 그려진 선명한 음파탐지기 자국

나는 녹슨 쇠를 털며 가라앉고 있는 배들의 그림자를 본다

나뭇잎을 칼처럼 쥐고 싸우던 시절

앙상해진 주물기계들이 나뭇가지에 붙어 있다

바람이 떠미는 결이 물 속인 줄 알고

낙엽이 벗었다가 도로 신는 잠수화를 본다

아직도 능선에는 사나운 기운이 넘친다

신들의 칼을 나는 나뭇잎이라고 고쳐 부르고 싶다

이 배를 붙들며 한 자리에서 먼바다를 돌아오는 사계절

내 고함으로 한 방의 어뢰를 뭉쳐

사령관의 함교가 있는 백운대를 한 방 때릴 셈이다

갑판이 낙엽을 털 듯 몸을 털며 다시금 방향을 잡고 나아갈 때

수리공들이 큰배를 향해 떼지어 몰려가는 항로를 따라

푸른 위장을 한 잠수함이 쫓아오는 소리가 들린다

본심 15명 중에서 다시 두 명, 그리고 한 명은 중복투고로 탈락됨으로써 김지훈의 '시월의 잠수함'이 선작되었다고 한다. 위 작품에 대한 선작평은 다음과 같다.

"당선작으로 결정한 김지훈의 '시월의 잠수함' 은 스케일이 크고 힘이 있는 작품이다. '구름이 입술 위에 달라붙는/ 이 자리는 북한산..으로 시작되는 이 시의 역동성은 현실과 상상, 내면과 외면, 하강과 상승 같은 쌍대(雙對)의 문법을 잘 활용하는 데서 온다고 말할 수 있다. '혈이 탁 트이고서야 내 온몸이 잠망경으로 솟아오를 수 있었다' '능선에는 사나운 기운이 넘친다', '백운대를 한 방 때릴 셈이다' 같은 시행에서 보듯이 호방한 기운도 느껴진다. 그러나 말의 느낌이 큰 시어들을 선택하고 장중한 이미지들을 배치했음에도 불구하고 그 노력이 계곡처럼 깊은 울림을 품은 한 편 시의 웅장함으로 형상화되지는 않은 듯했다."<심사평>-황동규, 최승호

당선작 김지훈의 '시월의 잠수함'은 선작평처럼 수사의 세련성에 초점을 맞춘 것으로 볼 수 있다. 그러나 언술이 모호하고 관념적이어서 포괄적인 의미만 잡힐 뿐 선명한 이미지가 떠오르지 않는다. 따라서 현란한 수사만 두드러져 보인다. 시어자체는 역동성을 지녔는지 몰라도 전체적으로 보면 개인적이고 자의식에 절대적인 가치를 주는 메타포어의 난립으로 보인다. "큰 시어들을 선택하고 장중한 이미지들을 배치했음에도 불구하고 그 노력이 계곡처럼 깊은 울림을 품은 한 편 시의 웅장함으로 형상화되지는 않은 듯했다."라는 평가가 적절하다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 기술적 세련성에 더 많은 초점을 둔 것을 보면 신춘문예의 원취지인 실험적어서 투박하지만 새로운 세계를 지닌 신인 발굴이라는 취지를 저버린 것 같다. 근본적으로 새로운 작품이란 기억, 이미지, 지식, 경험, 인식 등이 한 사회의 열망과 포부를 암시해 내거나 표현, 구현해내는 작업이다. 당선작에서 느끼는 것은 역동적인 시어라기 보다 격앙된 어조이며 과잉 의미를 작품에 부여한 것으로 보인다.

장중한 이미지라는 것도 서정이나 감상으로 서술하는 것이 아니라 만물에 대한 깊고 넓은 지식과 경험을 토대로 자연의 현상과 힘을 인간의 역사와 운명, 인류의 문화와 문명과의 관계에서 거론하고 접근하여야 장중하다고 할 것이다. "신춘문예는 하나의 등용문(登龍門)이다. 용문을 오를 때에는 벼락이 치고 꼬리 그을린 큰 잉어가 용이 된다고 하지 않던가. 우리는 걸출한 신인의 출현을 보고 싶다." 라는 선작평에 비해 작품이 드러내는 세계는 탁월한 무엇(체험의 선택), 어떻게(조직과 형상화) 절실하게 드러냈는가라는 질문에 무엇하나 공감할 수 있는 꺼리가 보이지 않는다는 점을 지적할 수 밖에 없다. 롤랑바르트의 말처럼 "세련된 언어, 잘쓴 글이라는 표현은 비문학적인 진술이다" 라고 한 말을 다시 생각나게 한다.

'your eyes > literature' 카테고리의 다른 글

| 현대미국소설과 영화에 나타난 생태의식 (0) | 2004.12.22 |

|---|---|

| 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다 (0) | 2004.12.22 |

| Elfriede Jelinek hat Angst vor der Auszeichnung (0) | 2004.10.09 |

| Lieben Sie mich? - 이광수 '무정' 소개 (0) | 2004.10.09 |

| Schwerpunkt: Korea (0) | 2004.09.09 |