Die Schriftsteller Lenka Reinerová und Jorge Semprun über Krieg gegen Irak sowie Totalitarismus und Literatur

Der spanische Schriftsteller Jorge Semprun und die tschechische Schriftstellerin Lenka Reinerová wurden am vergangenen Sonnabend in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet, die das Goethe-Institut Inter Nationes für besondere Verdienste für die deutsche Sprache vergibt. Beide haben in ihrem Leben wiederholt Erfahrungen mit totalitaristischen Regimen gemacht. Konnte Lenka Reinerová als tschechische Jüdin als Einzige ihrer Familie dem Nazi-Terror entrinnen, so saß sie später als Kommunistin in kommunistischen Gefängnissen. Jorge Semprun kehrte zur Verleihung der Goethe-Medaille auch an den Ort seiner persönlichen Terror-Erfahrung zurück. Als junger spanischer Kommunist überlebte er die alltägliche Gewalt des Konzentrationslagers Buchenwald. Fritz von Klinggräff sprach mit beiden in Weimar.

FR: Spielen für Sie historische Erfahrungen heute eine unmittelbare Rolle? Erinnern Sie die diplomatischen Anstrengungen um den Irak-Krieg an das Münchner Abkommen von 1938?Reinerová: Natürlich spielte bei den Diskussionen in unserer kleinen tschechischen Republik das Argument München 1938 wieder eine Rolle. Wahrscheinlich hat es mit dazu geführt, dass Vaclav Havel den Brief der so genannten Acht unterschrieb. Aber das war ein Fehler. Die Geschichte wiederholt sich doch nicht. Heute wird uns oft vorgeworfen, dass wir im Prager Frühling den Sozialismus nicht abschaffen wollten. Wir wollten ihn reformieren und das war damals ein Irrtum. Breschnjew und seine Leute konnten dies nicht dulden. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass Gorbatschow seine Politik nicht ohne den Prager Frühling hätte realisieren können.

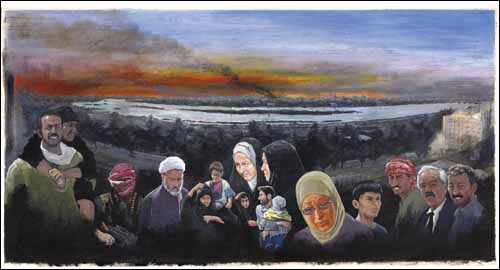

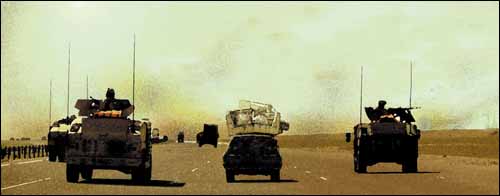

Herr Semprun, Sie haben mehrfach betont, das Leben sei nur ein Gut, wenn es im Zusammenhang mit Freiheit, Autonomie, Würde steht. Ist dies ein Argument für den Krieg im Irak?Semprun: Ich glaube nicht. Saddam Hussein ist ein Diktator und ich bin kein Pazifist, sondern Sohn einer spanischen Republik, die durch die Politik der Nichteinmischung zum Tode verurteilt wurde. Ich glaube also, dass es gerechte Kriege gibt. Aber dieser Krieg ist nicht gerecht. Bush begründet seinen Krieg mit unhaltbaren Argumenten: mit Massenvernichtungswaffen, die noch keiner entdeckt hat, oder mit der unbewiesenen Verbindung zum Terrorismus. Bush ist ein primitiver Mann. Wichtiger ist die Gruppe seiner Berater, die theoretisch und praktisch kaum demokratisierungsfähig ist. Die Gruppe Bush hat hegemoniale Interessen. Als Spanier finde ich deshalb, dass die Haltung Aznars nicht nur ein Fehler, sondern vielleicht sogar ein Verbrechen ist. Einen gerechten Krieg kann man nicht mit falschen Gründen machen - das weiß man nirgendwo besser als in Spanien. Vielleicht sollte man heute mit Blick auf Amerika wieder den alten Sozialdemokraten Kautsky lesen. Seine Theorie vom Über-Imperialismus hatte Lenin damals, 1911, fürchterlich wütend gemacht. Aber wer weiß: Vielleicht hatte Kautsky die geschichtliche Wahrheit auf seiner Seite. Lenins Idee vom Imperialismus als dem verfaulenden Endstück des Kapitalismus scheint sich zumindest nicht zu bewahrheiten.

Frau Reinerová, jetzt haben Sie bei Herrn Sempruns kleinem Exkurs in die linke Theorie aber doch sehr bestimmt den Kopf geschüttelt …Reinerová: Kautsky! (lacht)

Semprun: Jahrelang war er der Teufel, nicht wahr?

Reinerová: Na ja … Für mich ist das doch sowieso alles völlig fantastisch. Ich bin ja nun bald ein ganzes Jahrhundert alt. 1916 geboren, stand das alte Jahrhundert ganz am Anfang. Und jetzt unterschreibe ich ein Buch mit 2003. Das ist doch fast unvorstellbar.

Semprun: Goethe war auch sehr lange auf der Welt.

Apropos Goethe. Einer der Hauptgründe für die Verleihung der Goethe-Medaille ist, dass die deutsche Sprache in Ihrer beider Leben eine zentrale Rolle gespielt hat. Sie, Frau Reinerová, schreiben auf Deutsch. Hat die deutsche Sprache die Funktion der Ersatz-Heimat für Sie?Reinerová: Die Sprache ist keine Heimat. Das wäre mir noch nie eingefallen. Ich habe meine Familie im Holocaust verloren. Deshalb höre ich immer wieder die Frage: Wie kannst Du weiter auf Deutsch schreiben?! Aber sowenig eine Sprache eine Heimat sein kann, sowenig kann sie für die Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden, verantwortlich sein. Eine Sprache ist ein Instrument. Meine Muttersprache ist deutsch, weil meine Mutter aus Westböhmen kam. Dort wurde zu 90 Prozent Deutsch gesprochen. So einfach ist das. Ich bin als Kind vollständig bilingual aufgewachsen und halte dies für ein großes Geschenk.

Herr Semprun, auch Sie sind - mit einem deutschen Hausmädchen in einer großbürgerlichen, spanischen Familie - fast bilingual aufgewachsen. Aber die deutsche Sprache ist für Sie sicherlich kein Instrument. Ist sie Ihnen Material, ist sie das Erinnerungsvermögen?Semprun: Ich muss ein wenig ausholen. Im Jahre 1949 hielt Thomas Mann hier in Weimar eine Rede zum 200. Geburtstag Goethes. Es war das letzte Mal, dass Thomas Mann nach Deutschland kam. Er war amerikanischer Staatsbürger…

Reinerová: Und tschechoslowakischer!

Semprun: Aber jedenfalls nicht deutscher. Und hier im Weimarer Theater erklärte Thomas Mann: Für ihn sei die deutsche Sprache immer seine Heimat gewesen. Ich kann das nicht glauben. Die Heimat eines Schriftstellers oder eines Intellektuellen ist doch nicht die Sprache, sondern das Sprachvermögen. Ce n'est pas la langue, mais le language. Also jenes Vermögen, das es uns ermöglicht, zusammenzusitzen, gemeinsam eine Sprache zu sprechen, uns etwas zu sagen und zu hören zu haben. Das ist die Heimat des Menschen. Warum war für mich die deutsche Sprache wichtig? Ganz einfach: Weil ich die wichtigsten Bücher meiner Jugend auf Deutsch gelesen habe. Diejenigen, die mich zum Antifaschisten gemacht haben. Auf Deutsch habe ich Marx und Brecht - indirekt auch Goethe - und Heine gelesen. Die deutsche Sprache war mir die beste Verteidigung gegen die SS-Sprache - Los! Los! Schnell! Also war sie weder ein Instrument des Schreibens, wie für Lenka Reinerová, noch eine Heimat. Wer hat das schönste Deutsch geschrieben? Paul Celan. Paul Celan hat auf Deutsch gesagt: "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland." Aber er hat es auf Deutsch gesagt und darum hat er die deutsche Sprache gerettet. Aber natürlich war die deutsche Sprache nicht seine Heimat. Auch ein Land konnte ihm keine Heimat sein. Vielleicht die Dichtung. Wahrscheinlich gar nichts. Und trotzdem konnte er auf Deutsch sagen, was wir nötig haben, um die deutsche Sprache vor diesem Meister aus Deutschland zu retten.

Frau Reinerová, als Sie aus dem Exil in Mexiko nach Prag zurückkehrten, konnte Ihnen Prag kein Zuhause mehr sein. Sind Sie inzwischen wieder in Prag zu Hause?Reinerová: Natürlich war es für mich schwer, in eine Stadt zurückzukehren, wo meine Mutter, meine Schwester, meine Familie und Freunde gelebt hatten und wo sie jetzt nicht mehr waren. Plötzlich war niemand mehr da, weil alle mit Gewalt weggeholt worden waren. Und doch ist es nicht schwierig, in dieser schönen Stadt wieder Fuß zu fassen. In den Fünfziger Jahren - mit meiner Verhaftung während des Slánský-Prozesses - wurde mir diese Stadt dann wieder genommen. Heute bin ich zu Hause in Prag. Ich habe eine sehr warme Beziehung zu der Stadt. Sie können sich gar nicht vorstellen wie ich im vergangenen Jahr bei den großen Überschwemmungen um mein Prag gezittert habe! Mein tschechischer Verleger ist mit seinem Verlag einfach davon geschwommen. Ich hatte Angst wie um ein lebendiges Wesen. Und manchmal macht man dann ganz neue Erfahrungen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man einem Fluss so ausgeliefert ist. Prag ist meine Stadt; ich bin ihre Bürgerin. Und ich habe die Absicht, es zu bleiben.

Semprun: Für mich ist Prag die schönste Stadt Europas. Oder New York. Wie sagte Rumsfeld? "The old Europe." Um "good, old Europe" zu sehen, muss man nach New York gehen. Aber man darf nicht weiter als bis in den ersten Stock steigen! Dann sieht man "Delikatessen", "Bücher", nichts als europäische Wörter. Dann ist man zu Hause. Danach blickt man nach oben und ist nicht mehr zu Hause.

Herr Semprun, in Ihrem letzten Roman schrieben Sie: Literarische Erinnerung hängt mit Notwendigkeiten narrativer Art zusammen, mit den Beziehungen, die es zwischen dem Wahren und dem Wahrscheinlichen herzustellen gilt. Welche Notwendigkeiten literarischer Art beeinflussen Ihre Erinnerung?Semprun: Um es kurz zu machen: Ich habe ein gutes Gedächtnis. Vielleicht ein zu gutes. Weil ich so lange unter falschem Namen leben musste - beispielsweise im spanischen Widerstand als Spanier mit französischem Pass - war mein Gedächtnis mir meine Identität: Ich wusste, dass ich nicht wirklich Agustin Larrera war und ich hielt mich an meine Kindheit, auch wenn ich davon kein Wort erwähnen durfte. Als ich 1954 in Spanien im Untergrund Hemingway vorgestellt wurde - "Darf ich vorstellen: Agustin Larrera" - fragte Hemingway, ob ich Journalist sei. Er hasste Journalisten! Mein Freund antwortete: "Nein, nein: Soziologe!" "Ah! Kennen Sie Bergamín?!" Er sprach von José Bergamín, dem Schriftsteller und Soziologen. Natürlich kannte ich ihn. Aber wie hätte ich als Franzose erklären sollen, dass ich Bergamín kenne. Also verneinte ich. Kurzum: Meine Identität begründete sich lange nicht in der gemeinsamen Gegenwart, sie begründete sich in meinem Gedächtnis.

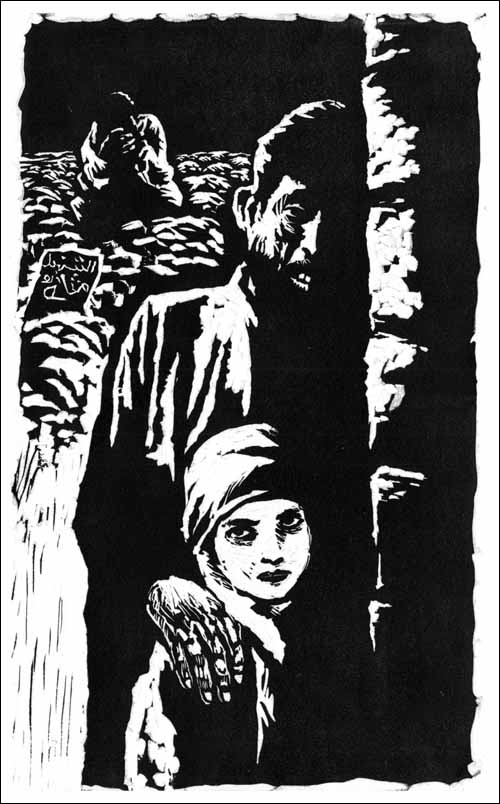

Wie viel Dichtung braucht es, um historische Wahrheit wiederzufinden?Semprun: Die Wahrheit kann man nicht eins zu eins erzählen. So ist das auch mit den Büchern, über die Wahrheit des Lagers. Ich hoffe, dass auch künftig Romane darüber geschrieben werden. Jüngere Schriftsteller fangen damit gerade an. Der erste Roman dieser Art ist jetzt gerade in Frankreich erschienen: Er heißt

Le Non de Klara und weder seine Autorin hat eine persönliche Erfahrung mit Auschwitz gemacht noch ihre Familie. Trotzdem hat sie ein Buch über die Lager geschrieben. Wissen Sie, es gibt Hunderttausende von Seiten, die über die Lager geschrieben wurden. Für die Historiker, für die Soziologen ist das wichtig. Für die Leser aber ist Dichtung wichtig, um die Wahrheit zu verstehen. Für mich ist das Wichtigste, was man von Buchenwald erzählen kann, der Geruch des Krematoriums. Den Geruch des Krematoriums kann man nicht beschreiben, man muss ihn schreiben. Jahrzehntelang hatte ich diesen Geruch in der literarischen Erinnerung aufbewahrt - jetzt bin ich ihm wieder begegnet. Nach dem 11. September war ich in New York, um mit anderen Intellektuellen über die Zukunft zu diskutieren. Natürlich waren wir auch am Ground Zero. Und dort lag plötzlich wieder der Geruch des Krematoriums. Der Geruch des Nazismus, des totalitären Krieges, dieser alte europäische Geruch war wieder da. Wie sollte man so etwas ohne Dichtung beschreiben können, ohne literarische Wiedererfindung. Sollte ich zur Zeitung gehen und sagen: Gestern habe ich übrigens den Geruch des Krematoriums wiedergefunden?!

Dossier:

Krieg gegen IrakCopyright © Frankfurter Rundschau online 2004